2. 研究方法

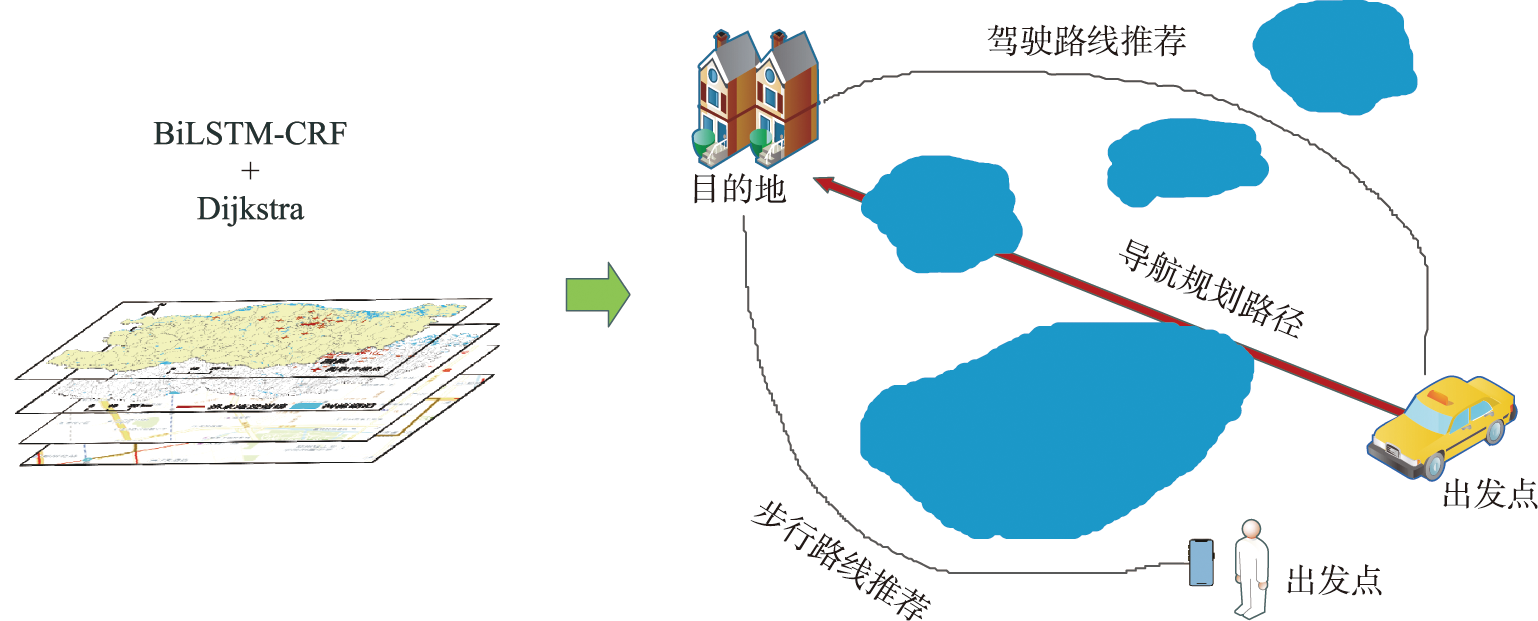

灾害应急导航微地图作为微地图的一个典型应用,其核心思想是地图制作和传播方式发生了变化:用户角色由用图者变为制图者,传播方式由点对点和点对多转变为多对多的传播,提高了地图的制作和传播时效。

2.1 数据获取与预处理

微博拥有庞大的活跃用户群体,适用于研究特定主题,可以为灾害信息的获取提供数据支撑。为了实时获取城市内涝点的分布情况,选用微博作为社交媒体文本数据来源。通过提供的应用编程接口(Application Programming Interfaces, API)访问微博平台,使用Selenium工具获取微博文本数据。

根据获取到的城市内涝数据,对其进行预处理。经过去重、删除与内涝无关微博文本数据、删除表情符号等,来提高数据的质量和可用性。在命名实体识别中可将微博文本数据中城市内涝点的识别转化为序列标注问题。

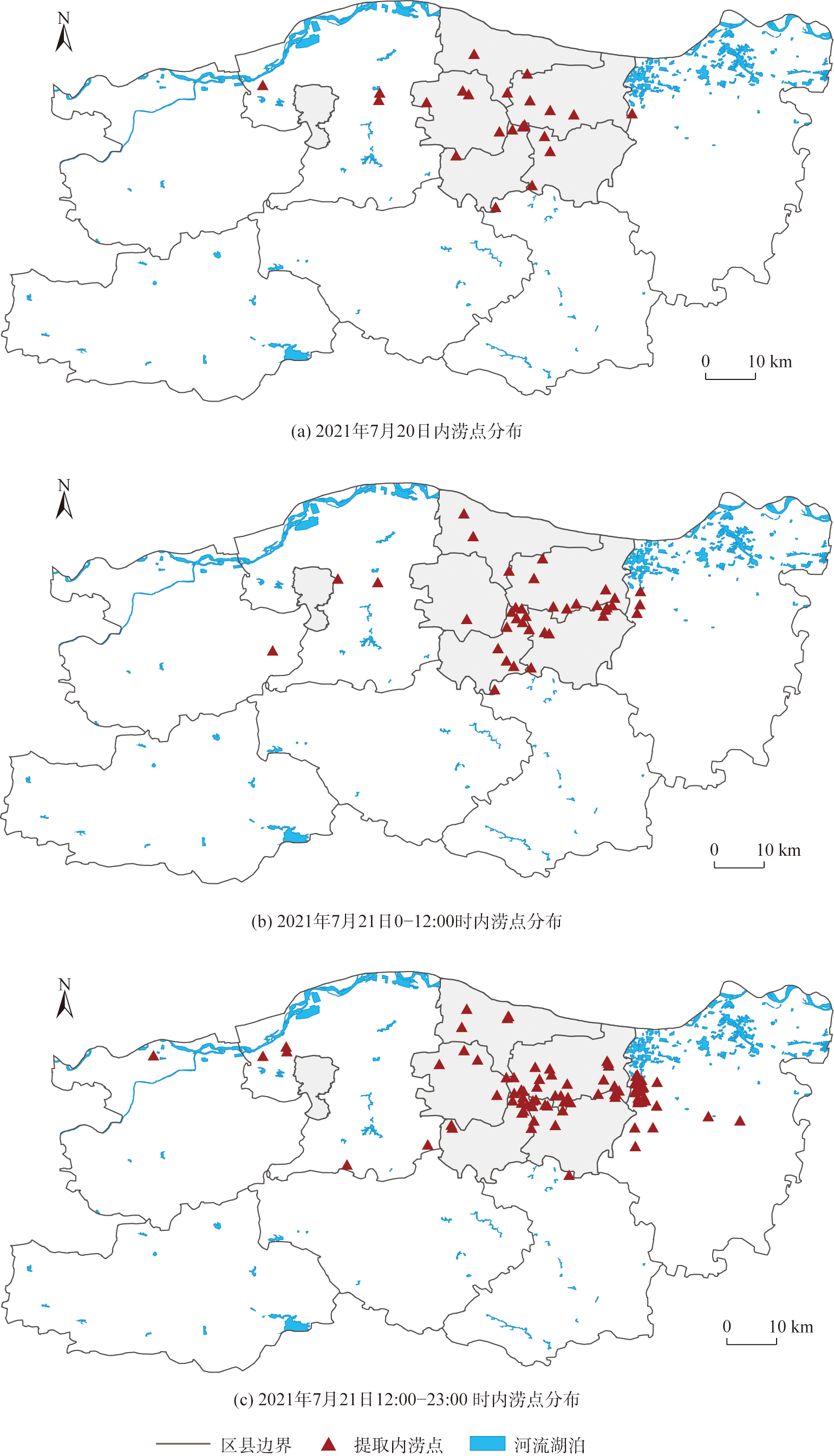

2.2 内涝点提取

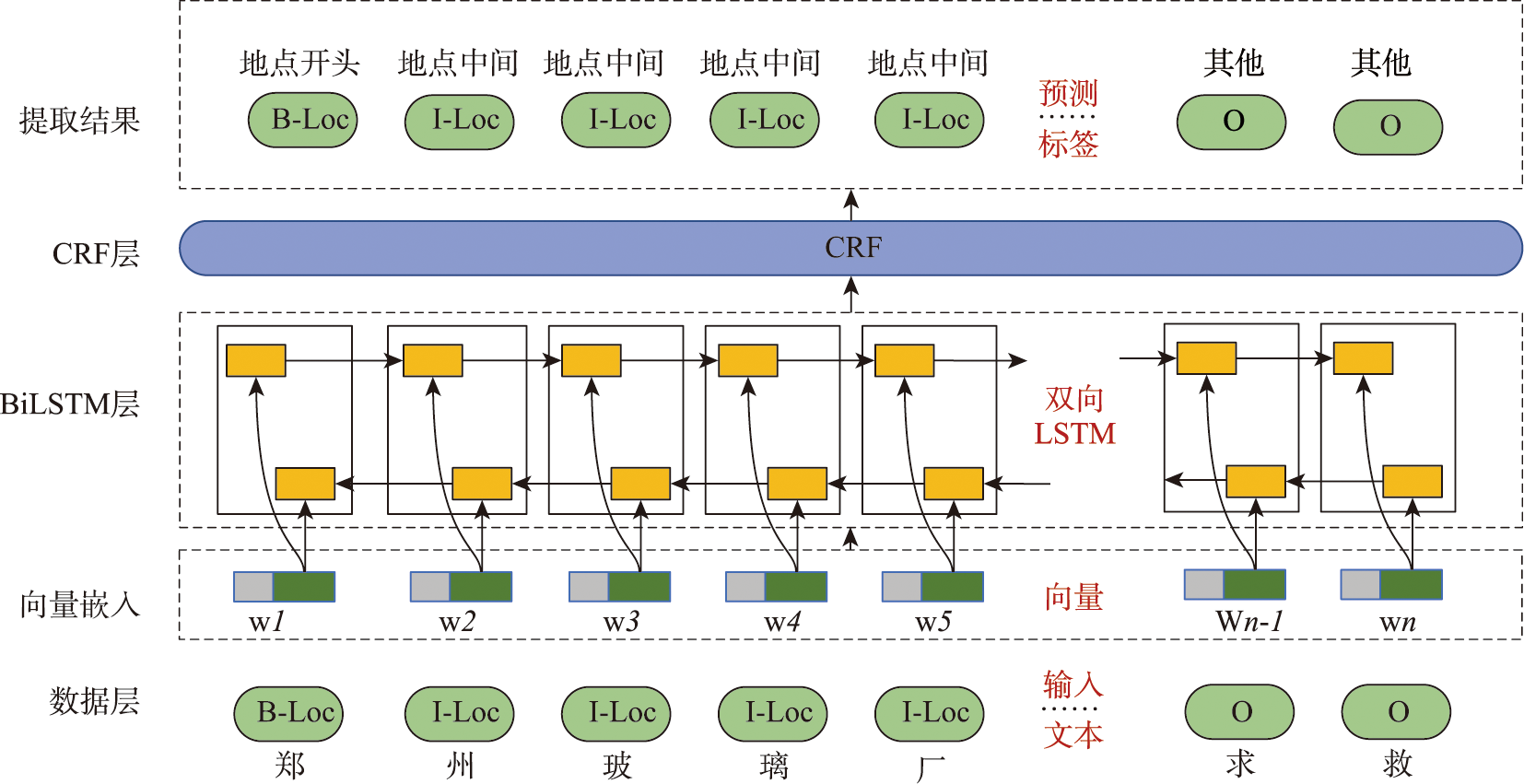

命名实体识别是自然语言处理中的一项关键性任务,用于识别文本中特定意义的实体,如人名、地名、组织机构、专有名词等,其中BiLSTM-CRF模型是一种基于深度学习技术的语言处理模型。

BiLSTM (Bidirectional LSTM)即双向长短时记忆网络,是循环神经网络的一种。BiLSTM-CRF方法是基于双向长短时记忆网络和条件随机场(Conditional Random Fields,CRF)的结合算法,它通过结合BiLSTM和CRF来提高语言处理任务的准确性。

图1 BiLSTM-CRF结构

2.3 最优路径推荐方法

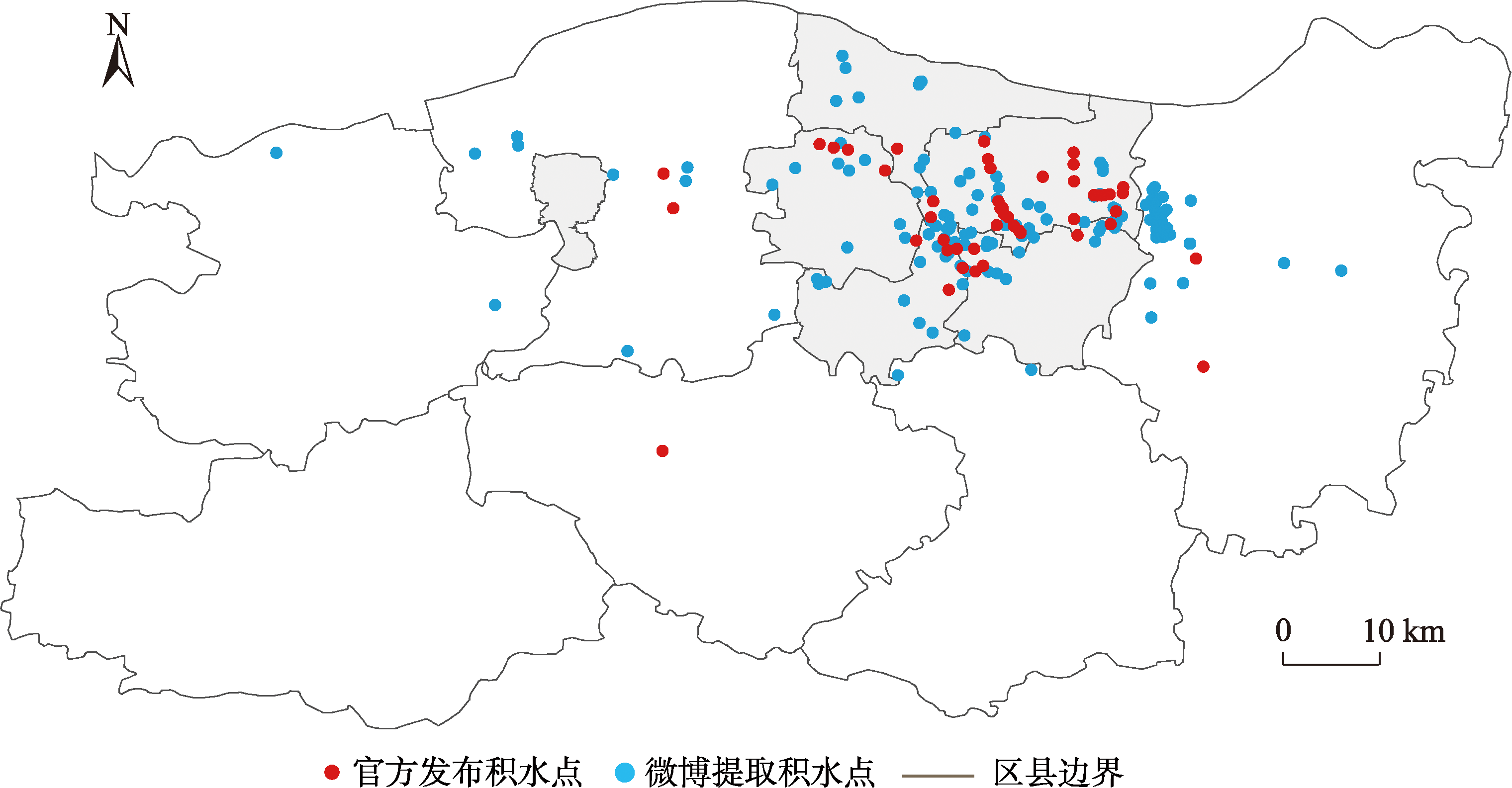

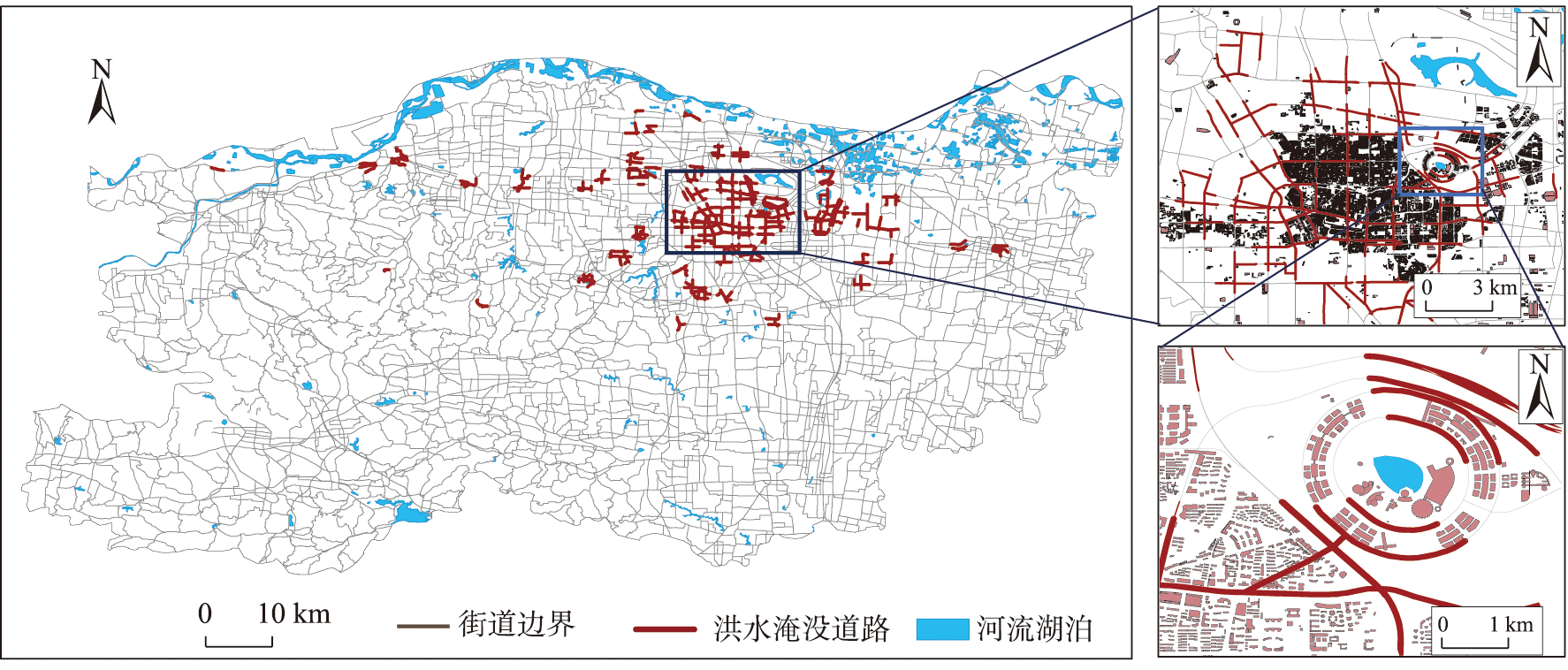

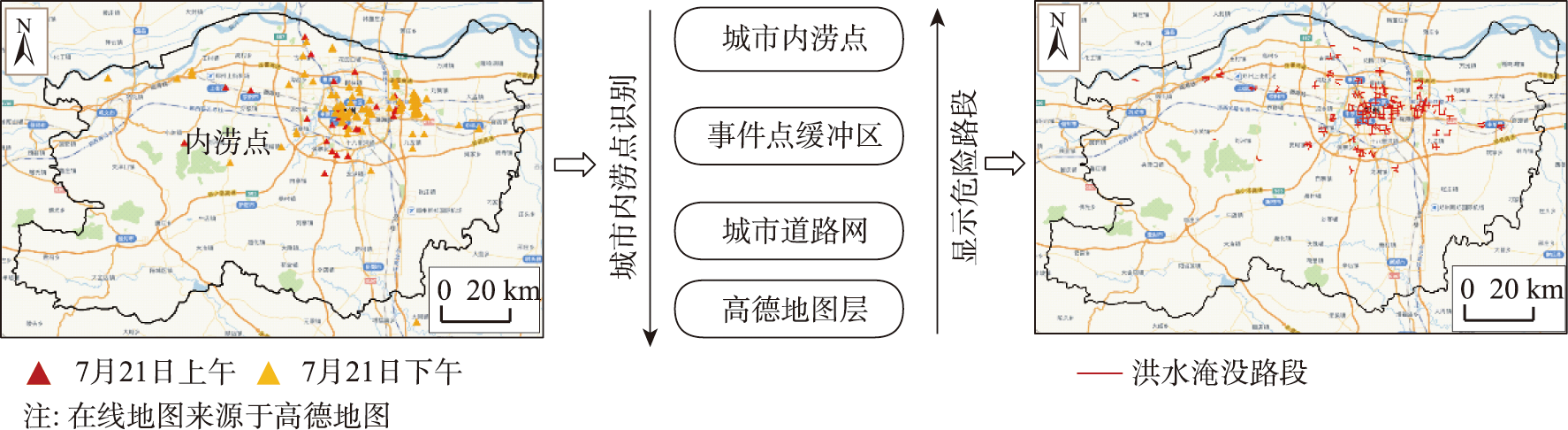

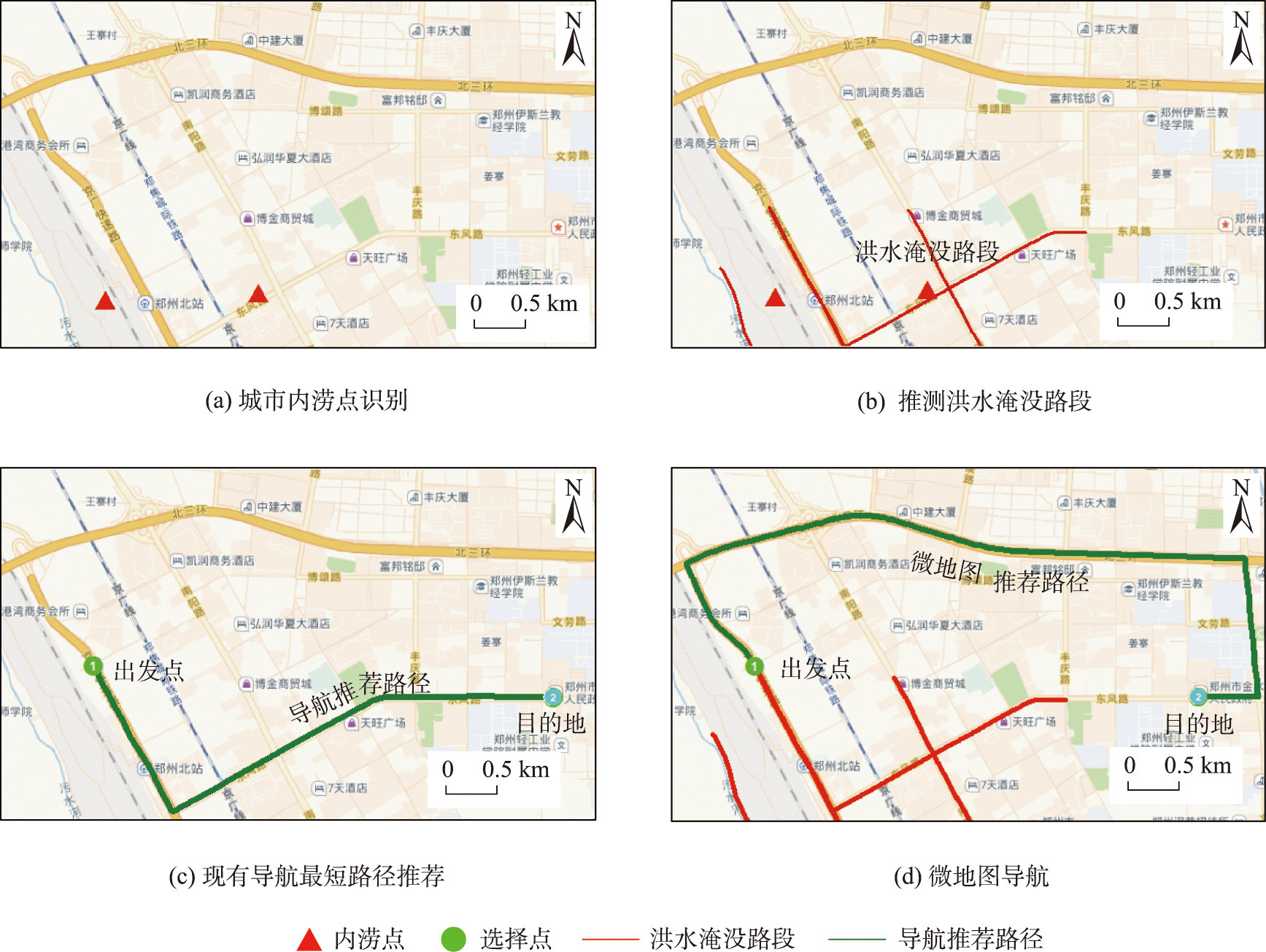

由于微博文本数据形式复杂多样,用户表述不一致造成内涝点可视化结果冗余,给用户带来视觉干扰,不利于用户在紧急情况下寻路。因此生成道路网级别的城市内涝地图,并结合最短路径算法为用户推荐突发事件下的最优路径。

现有大多数导航系统利用最短路径算法生成街道网络中的起点和目的地之间的路线,如Dijkstra或A*最短路径算法。Dijkstra算法是基于一个简单的图结构,只需要距离信息来生成最短路径,用于计算有权图中从单个源点到其他所有顶点的最短路径的算法。

图2 灾害应急导航示意