1. 引言

全球城市化发展潮流的背景下,城市建设面积的扩张和人类社会活动的激增导致城市空间结构发生了显著变化。为疏解城市发展过度集中造成的空间分异、环境恶化、交通拥堵等"城市病"问题,管控引导多中心式的城市结构发展已成为空间规划的重要手段。

Howard提出的田园城市理论表明,为限制城市的自发膨胀,应当以区域综合的思想构建多中心的城市运作系统。之后,沙里宁主张将高度集中的城市功能疏散成多中心布局结构;Harris和Ullman依据划分经济胞体所提出的多核理论模型阐述了城市空间的多节点式发展。

现有研究评述

结构形态识别

传统方法依赖统计调查数据,通过构建多中心模型,从就业模式、人口密度等视角反映城市人口与功能要素的多中心程度

等级识别

从多个视角对各城市中心的强度等级以及主副关系展开测算,选取反映城市经济社会发展、生活方式规律等数据构建宏观评价指标模型

功能识别

主要包括对遥感或土地利用数据的高分辨影像进行功能区解译与判定、分析不同行业分类属性的POI数据在不同研究单元中的占比阈值等

研究不足

现有研究虽做出了贡献,但仍存在动态流数据获取途径存在明显的资金壁垒或合作壁垒,相关数据分析的可推广性受限;对多中心的精准定位及分级分类的精准测度还有待加强

2. 研究方法

2.1 技术路线

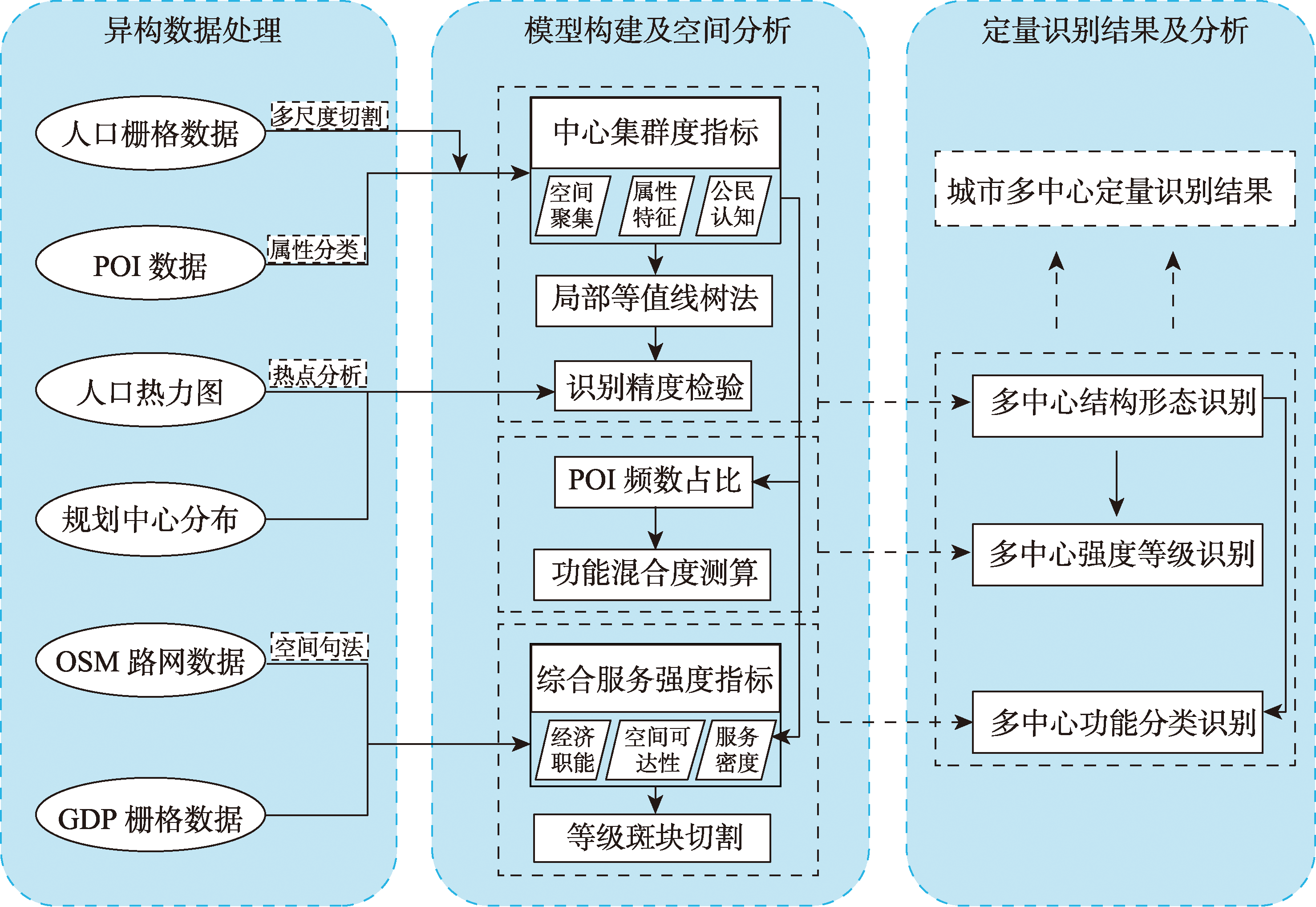

图1 城市多中心识别研究技术路线

首先对从多源开放数据库下载的地理信息数据进行异构数据预处理,并构建多源空间信息数据库。其次从结构形态、强度等级以及功能分类3个部分构建城市多中心定量识别方法。

2.2 多中心结构形态识别

基于人口栅格数据的识别单元格划分

选用eCognition软件模型对人口栅格数据进行多尺度空间分割,优化控制相邻要素的合并过程,使各对象平均异质性最小化和同质性最大化

基于POI数据的中心集群度指标构建

基于POI数据的空间聚集度、属性特征值以及公民认知度三个角度,构建多中心结构特征指标—中心集群度:

Clu. = p₁×Agg. + p₂×Char. + p₃×Rec.

优化的局部等值树法识别多中心

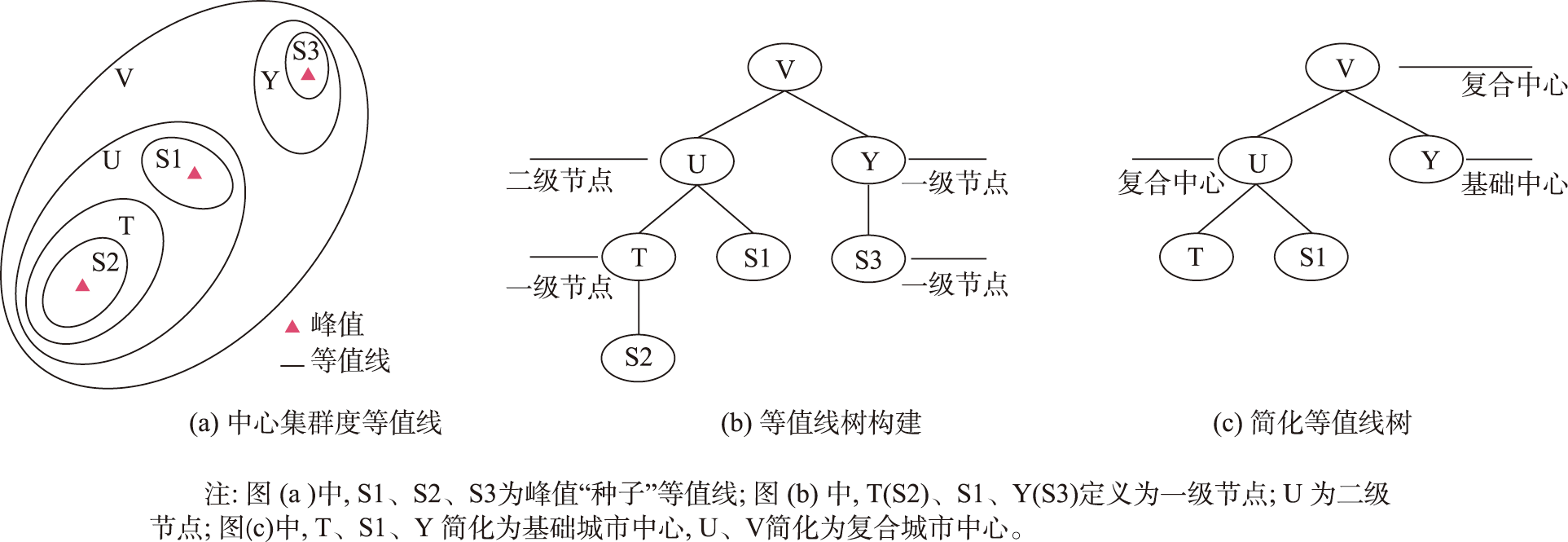

等值线树是一种以树形图表示的等值线图,由节点和链接所组成。节点表示等值线,链接表示相邻等值线之间的拓扑关系。

局部等值线树算法的构成主要包括3个步骤:定位"种子"等值线、生成规则的局部等值线树、简化等值线树。

参数优化:对中心集群度的阈值、多中心最小面积阈值和等值线识别间隔三个重要参数进行了改进调整

图2 局部等值线树的形成和简化过程

2.3 多中心强度等级识别

多中心综合服务强度评定体系

在中心集群度指标的基础上,融入GDP栅格数据和路网的空间可达性来表征城市中心的服务密度、经济职能强度和空间可达性

首尾切割规则量化强度等级分布

基于首尾切割规则将各中心区域内部分为不同的等级斑块,测度每个城市中心的强度等级(UCL)

表1 多中心综合服务强度评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 权重 |

|---|---|---|

| 中心服务密度 | 消费娱乐类集群度值 | 0.0677 |

| 公共服务类集群度值 | 0.0436 | |

| 生活服务类集群度值 | 0.0516 | |

| 公司商务类集群度值 | 0.0394 | |

| 景观休闲类集群度值 | 0.0711 | |

| 交通服务类集群度值 | 0.0604 | |

| 经济职能强度 | 渔网内GDP栅格数据 | 0.1928 |

| 空间可达性 | 渔网内人口栅格数据 | 0.1402 |

| 空间句法交通可达性 | 0.3333 |

2.4 多中心功能分类识别

基于已识别出的各基本城市中心,通过计算各城市中心范围内各类POI数据的频数和密度占比来识别各城市中心的核心功能服务分类,融入了各类别POI数据的加权属性。

Fᵢ = nᵢ/Nᵢ

Cᵢ = Fᵢ/∑Fᵢ

当某类POI属性密度比例≥50%时,该中心定义为该类型的单功能城市中心;当中心内某两类POI属性密度介于30%~50%之间时,则定义为具有两种功能类型的双功能城市中心;当各类POI属性密度均未满足上述要求,则定义为复合型城市中心。

POI分类:将POI数据分为消费娱乐类、公共服务类、生活服务类、公司商务类、景观休闲类和交通服务类6大类

3. 实证研究:以西安市为例

3.1 研究区概况

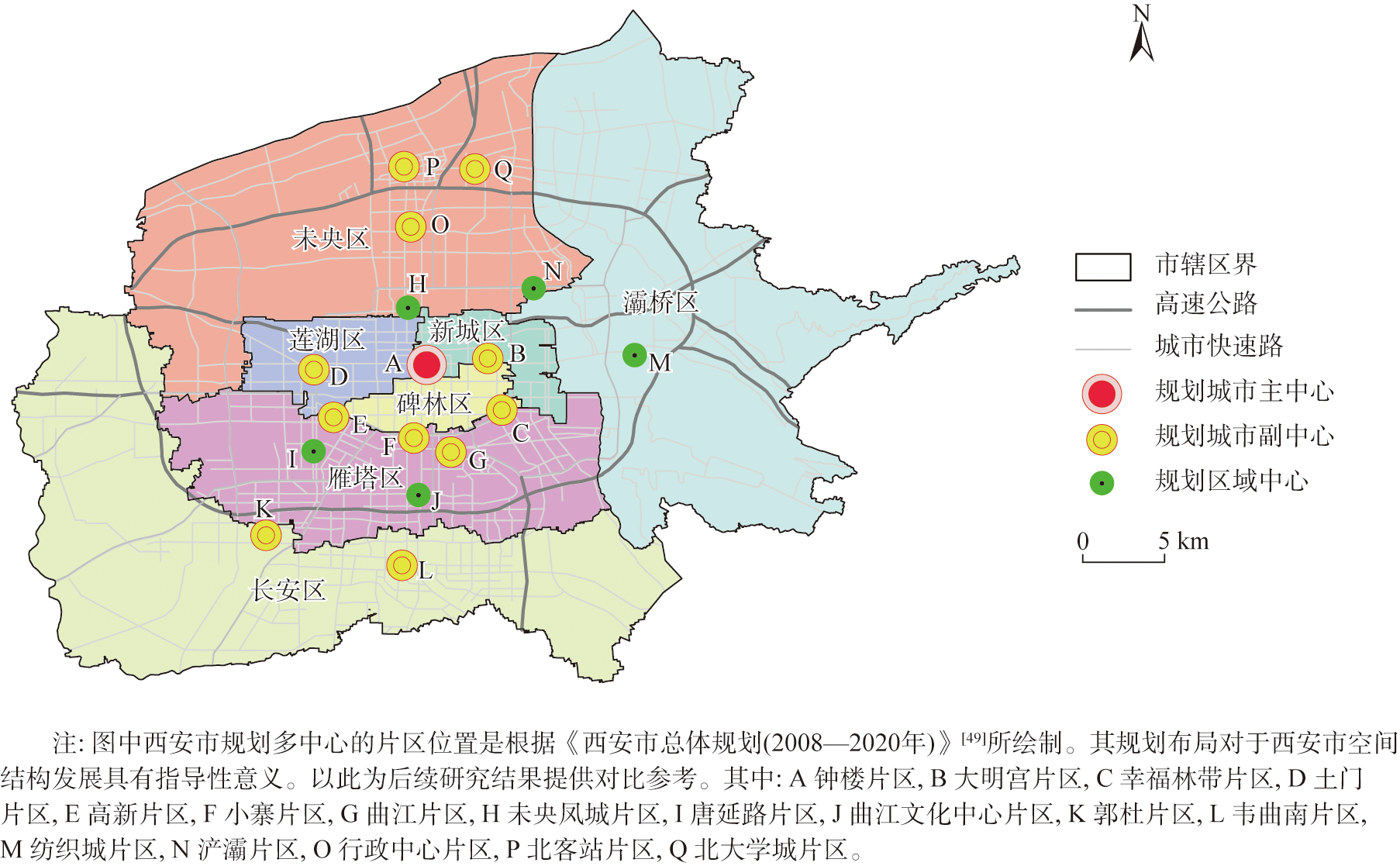

西安市位于107°40′E—109°49′E,33°39′N—34°45′N之间,是陕西省省会,中国西部最大的中心城市、关中平原城市群的核心城市。

空间特征:整体呈"九宫格局,棋盘路网,轴线突出,一城多心"的空间布局特色

图3 研究区范围及相关背景信息

3.2 数据来源及处理

| 数据类型 | 时间 | 来源 | 处理方法 |

|---|---|---|---|

| 人口栅格数据 | 2020年12月 | LandScan人口数据集 | 融合各街道第七次人口普查数据构建关系模型,并进行数据修正运算及重采样 |

| GDP栅格数据 | 2020年12月 | 中国科学院资源环境科学与数据中心 | 结合统计数据、土地利用类型及夜间灯光等数据构建关系模型并进行修正 |

| 人口热力图数据 | 2020年12月 | 百度地图API接口 | 对一周内每1h刷新间隔的热力图进行截取并重新叠加采样 |

| 道路网矢量数据 | 2021年2月 | OpenStreetMap(OSM)数据库 | 核对删除部分错误路网后,保留城市内快速路、主干路、次干路及支路并重新建立空间拓扑关系 |

| POI数据 | 2021年2月 | 高德地图开放平台 | 清洗后共计369697条,包含名称、经纬度、行业分类等属性要素 |

4. 研究结果

4.1 多中心结构形态识别结果

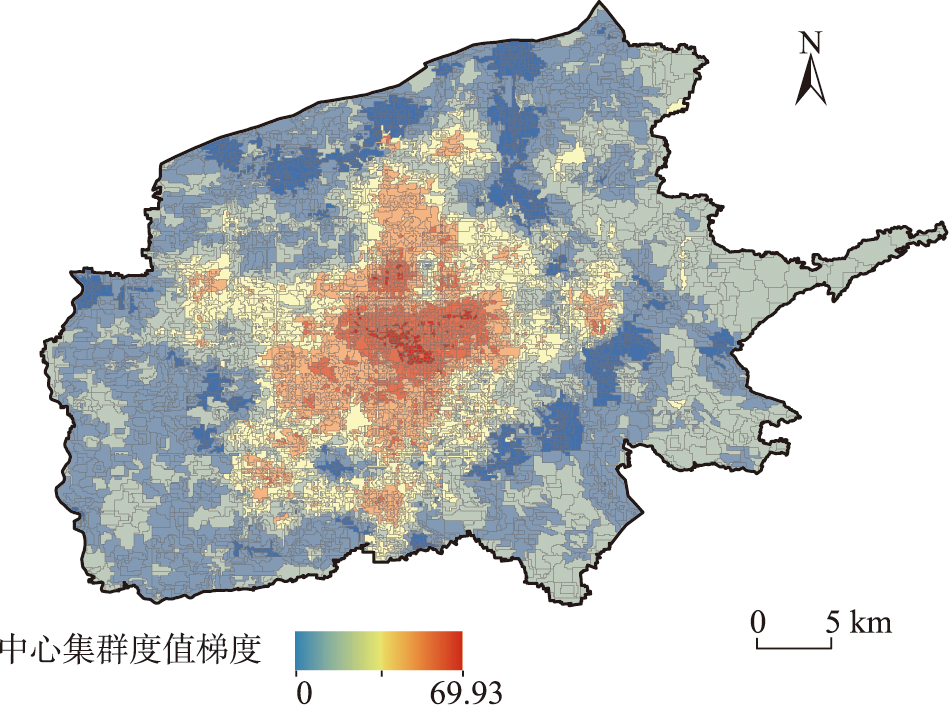

将预处理后的人口栅格数据进行多尺度切割试验,最终生成了7652个空间单元格。西安市主城区内部切割单元面积整体差异较大,核心密集区的空间切割描述精细化程度更高。

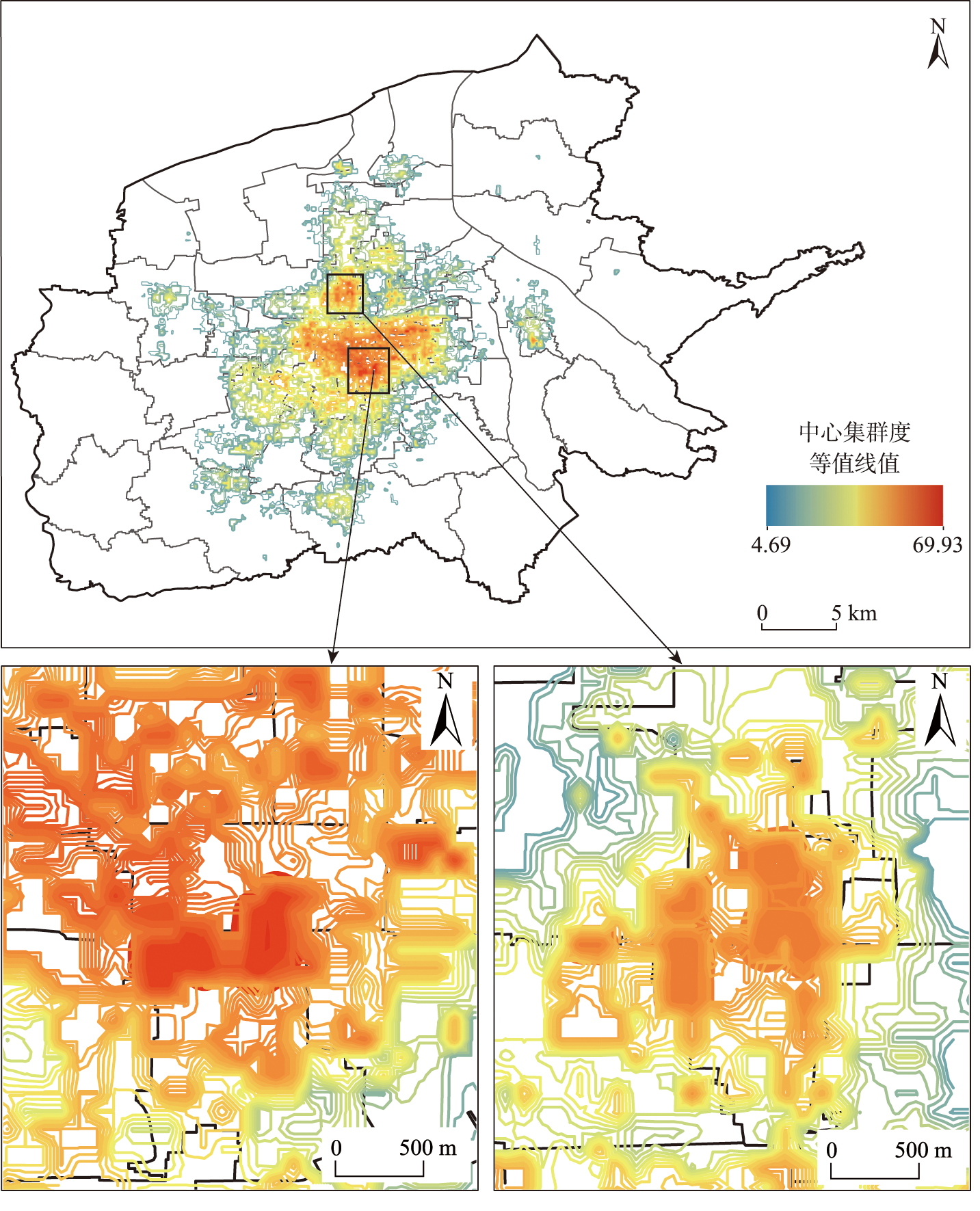

发现:西安市中心集群度空间分布不均衡,整体呈二环内高度聚集、沿线局部蔓延的放射状空间分布形式

拟合曲线求导结果表明当等值线值为4.69时出现了不可逆的突变点,即城市潜在核心区的发展边界。共识别出21个等值线树"种子"节点之间的嵌套层级结构。

图4 西安市中心集群度空间分布

图5 西安市中心集群度等值线树中嵌套关系

西安市内共识别出的钟楼、曲江、小寨、高新等21个城市中心,其整体呈"内多外少,轴线分布"的空间格局,各城市中心主要分布在二环内以及城市干道的重要节点处。

原因分析:这种现象可能因为早期西安"摊大饼"的空间发展模式导致城市功能要素的中心集聚化程度较高,随着环形放射状的城市交通系统的规划实施,沿干道的部分节点承担起了疏解城市核心功能的职能

4.2 多中心强度等级测算结果

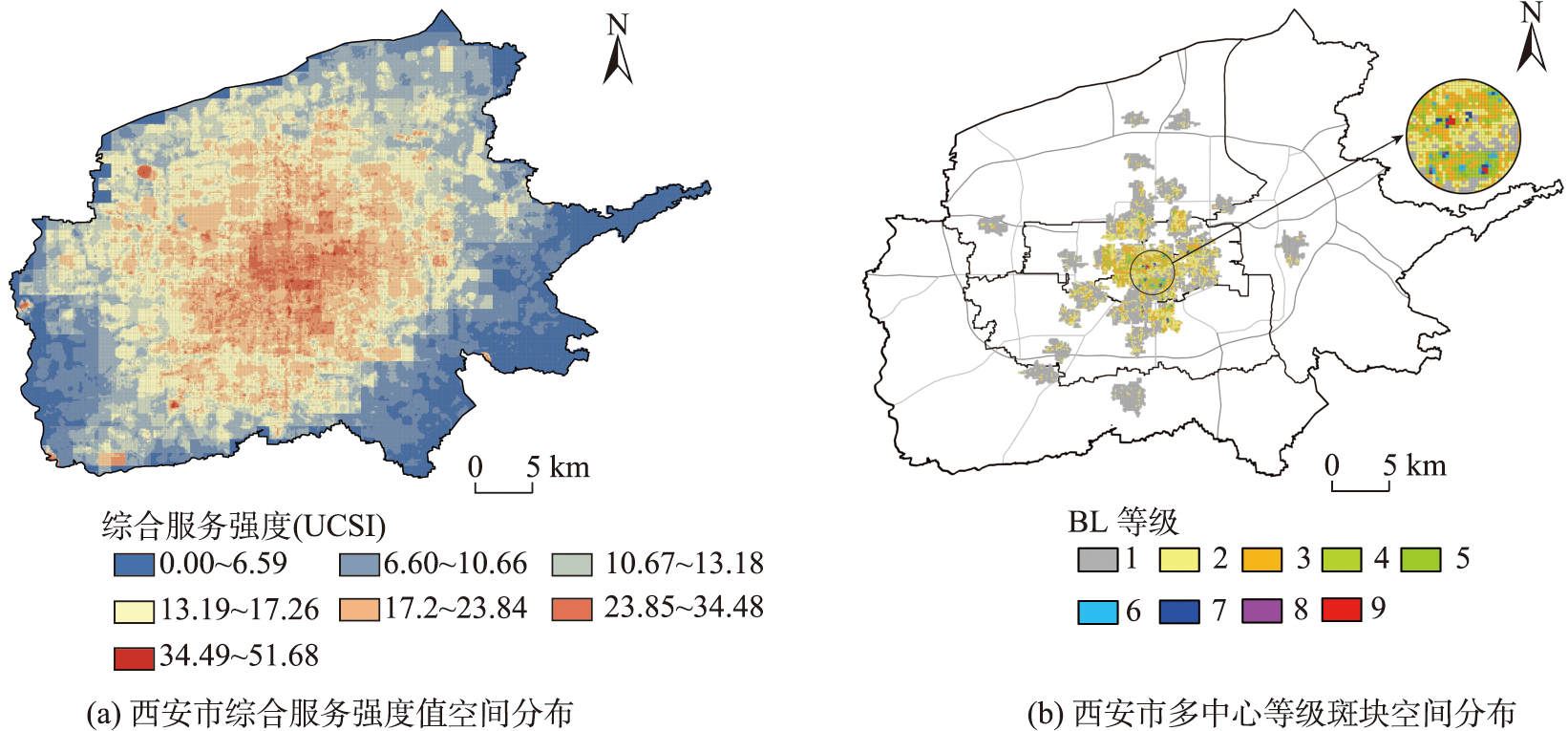

从识别准确性对比来看,UCSI密集区的分布基本与城市多中心结构形态识别结果高度一致。从等级分布情况来看,西安市主城区斑块强度等级呈圈层式递减的分布特征,即"核心-外围"效应分化明显。

发现:二环内斑块等级跨度最高且聚集程度最为明显,部分边缘区城市中心虽然已经形成了一定的空间规模,但从斑块等级分布上看并未达到上位规划中应有的核心区功能疏散职责

图6 西安市综合服务强度及多中心切割等级空间分布

强度等级分析

城市主中心

钟楼(UCL=2.553)、南稍门(UCL=2.425)、曲江(UCL=2.233)

城市副中心

小寨(1.626)、未央凤城(1.611)、高新(1.562)、幸福林带(1.807)、大明宫(1.605)

区域中心

13个区域中心,UCL值1.065-1.452

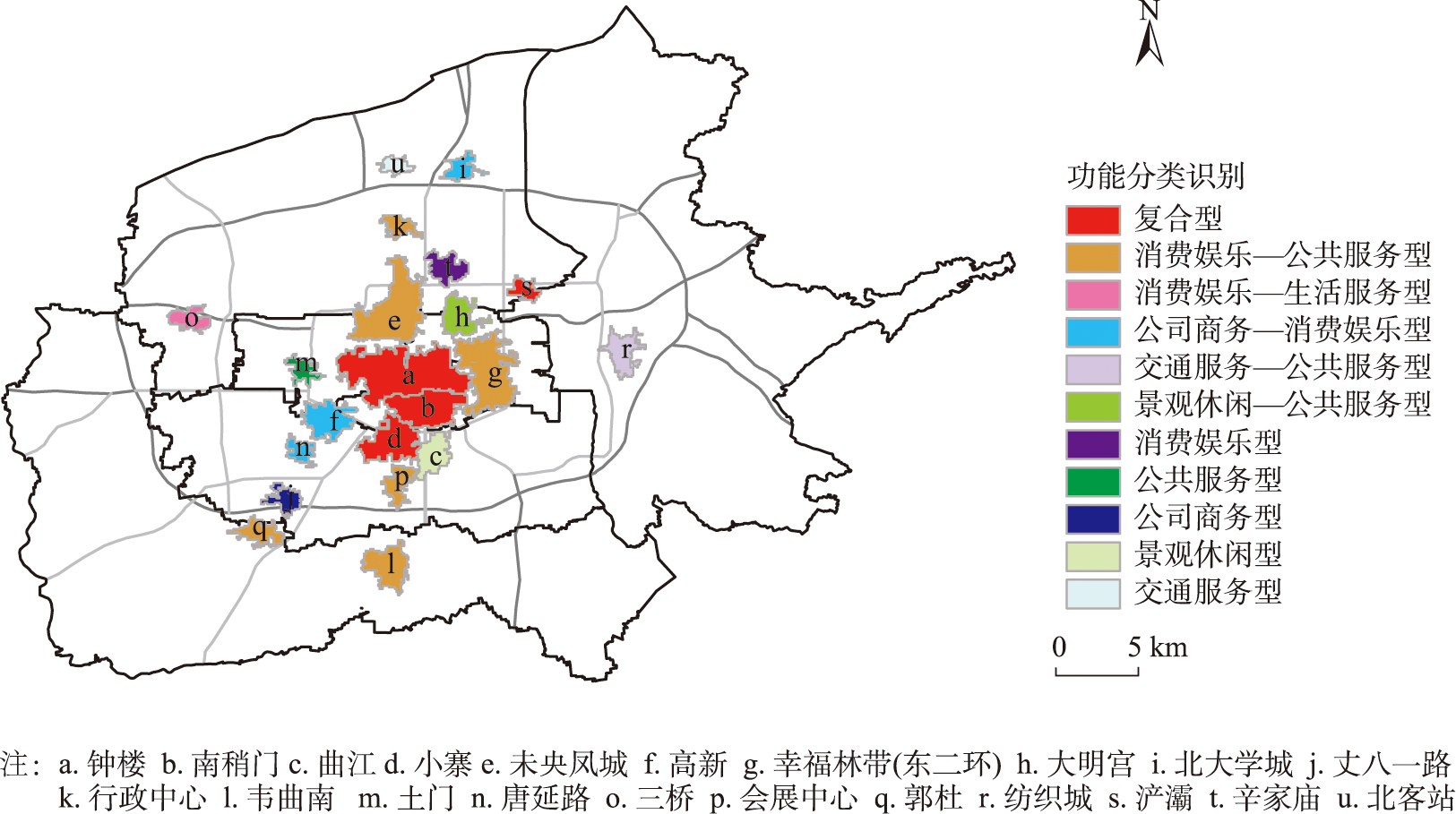

4.3 多中心功能混合与分类识别

按照POI功能分类标准,对西安市主城区识别出的21个城市中心进行功能分类识别。结果显示,共识别出4个复合功能中心,其主要分布在二环核心区以内且空间连贯性较好;5个单一功能中心分散分布在二环外城郊区;12个双功能中心中消费娱乐类与公共服务类功能模式重叠性最高。

功能分布特征:各城市中心的功能分布走向基本与西安市南北向的商业服务业发展轴线相吻合

高新区

作为西安市最早建立的国家级高新技术产业开发区,已经发展为一定规模的公司商务类功能组团

景观休闲类

主要分布在曲江和大明宫2个重要的旅游文化产业园区,功能混合模式较为单一

交通服务类

北客站、纺织城两个边缘城市中心承担了较为明显的交通服务功能

图7 西安市多中心功能识别分类结果

功能发展分析

生活服务功能虽然没有较为明显的代表性城市中心,但在各中心内占比都相对平均并且功能融合度高,这代表西安市生活服务设施规划实施逐渐完善。

典型案例

纺织城由传统交通服务功能主导开始向多功能发展过渡,反映了城市功能由单一向混合的空间模式演变

5. 讨论与建议

5.1 实证研究讨论

本文对西安市进行模拟实证,通过构建城市集群度指标,识别出西安市21个城市中心的范围和分布。总体来说西安市多中心结构特征呈"内多外少,放射分布"的空间分布形式。这是西安市传统"摊大饼"式建成模式以及后续规划发展引导下的综合作用结果。

强度等级特征

- 整体强度呈"核心-外围"的圈层式递减的分布特征

- 西安市传统单核心的城市空间结构有了扩散现象

- 主副中心之间的地理邻近关系较为明显

- 区域中心服务范围及强度都远低于城市级中心

功能分类特征

- 复合型功能主要分布在二环核心区内

- 单一型功能中心散布在二环外城郊区

- 双功能中心均包含消费娱乐或公共服务功能

- 高新区形成了明显以商务服务为主的多功能组团

规划成效评估

"一城多心"的发展规划模式对西安市城市增长与结构调整取得了一定的成效,但部分城市中心并未满足分散城市核心功能、疏解城市压力的职能要求。与城市规划相比,部分区域在功能上依然重合性较强,尤其是二环内复合中心对于城市整体的功能承载压力依旧很重。

5.2 大城市多中心发展建议

自我国强调实施"多中心发展模式"以来,北京、上海、深圳等特大城市已经形成明显的多中心结构发展特征。然而国内部分城市的规划引导效应并不显著,部分地区单中心的极化效应造成的城市问题并未取得有效解决。

加强绩效评估

建立更有现实意义的评估体系,精准把握多中心发展模式背景下衍生的"城市痛点"并剖析其背后的动因,避免盲目进行城市空间扩张所造成的低效发展

制定特色规划

因地制宜,考虑不同城市的经济发展阶段,尊重城市发展的地域性与差异性,制定体现地方特色的多中心空间规划政策

合理分配资源

注重各空间层次要素资源的"分享"与"匹配",避免出现各次级中心向主中心资源回流的现象,加强各城市中心的绩效联动

西安案例启示

西安近年来虽在城市规划引导下,在城市形态、功能上有明显的多中心发展迹象,但三桥、浐灞以及郭杜等新外围区域城市中心较钟楼、小寨等主次中心存在较大差距,传统核心区的服务压力仍旧居高不下。未来需要进一步加强城市内各城市中心资源要素协调发展。

6. 结论与展望

6.1 主要结论

本文从地理学和规划学等视角分析,运用多源开放大数据,提出一套系统可推广的城市多中心的综合评定方法,定量识别了城市多中心的结构形态、强度等级和功能分类。

方法创新

- 基于人口栅格数据的研究单元划分

- 构建"中心集群度"多维度指标

- 优化局部等值线树算法参数

强度识别

- 构建多中心综合服务强度指数

- 运用"首尾切割规则"划分等级

- 内部等级分布层次分析方法

功能识别

- 融入加权属性的POI数据分析

- 解决要素同质化问题

- 建立功能混合度评价标准

6.2 研究展望

虽然本文提出的多中心识别方法对于识别评估城市多中心特征具有重要的现实意义,但未来研究还可以从以下方面展开:

应用范围优化

从经济发展关联较强的都市圈、城市群等更大的区域视角去识别不同空间层次下的区域多中心发展特征规律,并横向对比其发展差异

潜在应用拓展

将研究结果与各地城市规划进行对比,科学评估建成区现有的空间结构特征和经济发展态势,预测模拟未来城镇开发边界内的城市发展诉求

实践意义

本研究可为国土空间总体规划的科学编制提供借鉴意义,对城市结构领域研究提供一个方法与案例参考,为未来城市规划管理提供决策支持。