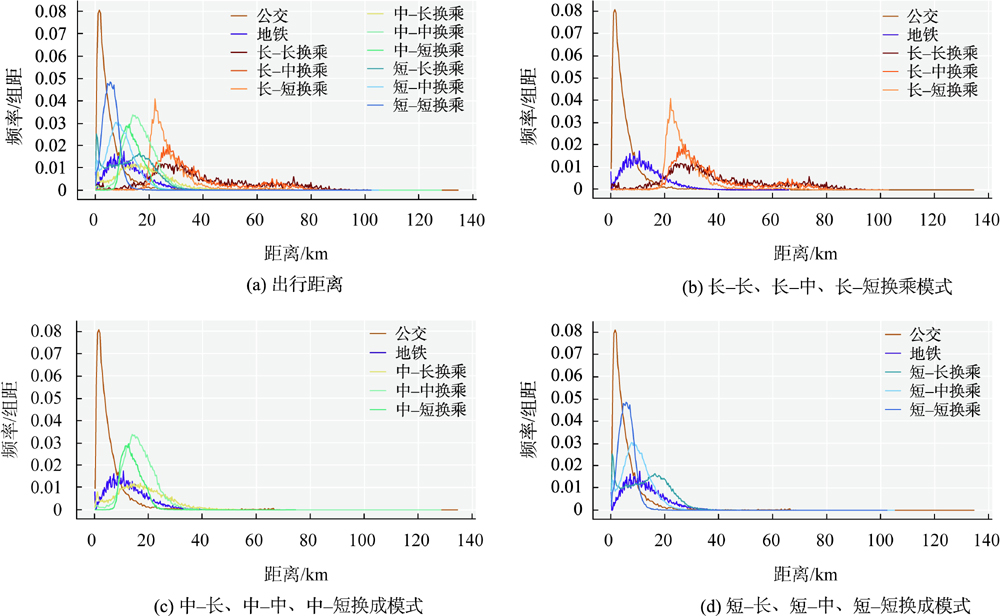

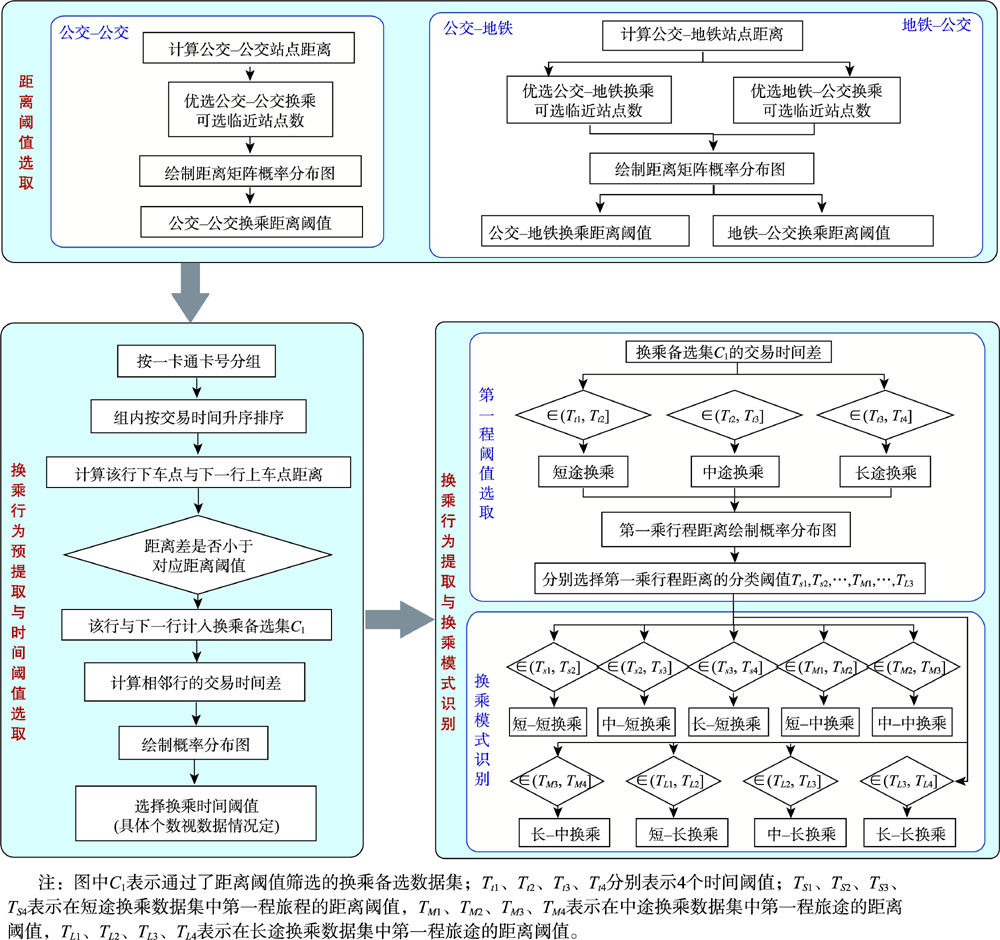

本研究提出了时间-距离双约束的换乘行为提取算法,其核心思想是根据公共交通刷卡数据的统计特征,自动筛选时间和距离阈值,进而实现换乘行为的精确提取。算法流程如图1所示。

3.1.1 距离阈值选择

换乘行为多发生在同站或临近站点。本研究构建了面向公交-公交换乘、公交-地铁换乘和地铁-公交换乘的识别模型。距离阈值选择过程主要包括:

通过上述方法,最终得到每种换乘方式的邻近站点距离阈值,结果如下表所示:

换乘行为距离阈值

| 换乘种类 |

距离阈值(km) |

| 公交-公交换乘 |

0.64 |

| 地铁-公交换乘 |

0.80 |

| 公交-地铁换乘 |

2.31 |

3.1.2 时间阈值选择与换乘识别

仅使用距离阈值识别换乘行为可能存在误差,需要结合间隔时间判断是否为连续的换乘出行行为。

通过计算换乘时间的频率分布图中前后两条频率柱的斜率变化率,将突变的极值点作为换乘行为的时间阈值。最终确定的时间阈值如下表所示:

换乘行为时间阈值

| 换乘类型 |

时间差阈值范围 |

时间间隔(分钟) |

| 短途 |

(195,3713] |

1-22 |

| 中途 |

(3713,9185] |

22-55 |

| 长途 |

(9185,11921] |

55-72 |

算法验证

本文采用换乘指数对换乘行为提取结果进行验证,计算得到的换乘指数为1.38,小于大城市不宜超过的1.5,说明了本文换乘提取算法的合理性。相比传统方法34%的漏检率,本文方法漏检率低于3.81%,精确性显著提高。