1 引言

大众化、实时化、智能化、多元化的技术变革对地图学的发展带来了巨大冲击,涌现了各种创新形式与表现风格的地图,例如微地图、准地图、全息地图、游戏地图、隐喻地图等。地图不再仅限于某种特定的模式,越来越多的地图产品随之产生。同时,也对地图学理论发展带来了新的挑战。现有指导地图可视化的知识规则,包括视觉变量语法结构,是以经验归纳为主,机理解释较为缺乏,难以满足地图表达形式和需求的转变。

视觉变量是地图或其他图形上可以改变的编码信息的图形和色彩因素,最早由Bertin提出,并成为地图学和信息可视化等领域的基本理论。Bertin最初提出7个视觉变量,包括位置、尺寸、亮度、纹理、色相、方向和形状。随后,多位研究者对视觉变量进行了扩展。Morrison增加了图案排列、图案方向和图案纹理,并将颜色分为色相、亮度和饱和度。Kates提出图形要素可称为图形变量,包括形状、尺度、亮度和联合使用。Robinson将视觉变量分为基础视觉变量和从属视觉变量,基本视觉变量包括形状、尺寸、方向、色相、亮度、彩度;从属视觉变量包括纹理排列、纹理方向、纹理网纹。MacEachren又扩展了3个视觉变量:清晰度、分辨率和透明度。随着地图向动态、三维的场景表达方向发展,制图学家又提出了动态变量、三维变量和声音变量等。

针对不同的视觉变量,很多学者又归纳了视觉变量语法。其中,Bertin对于每个视觉变量,都给出了表征4类"组织层次"(Levels of organization)的"可接受"和"不可接受"的使用规则,具体包括关联感(Association)、选择感(Selection)、顺序感(Order)、数量感(Quantity)。Morrison将视觉变量按照"可用"、"可能"和"不可能"3种情况匹配2种数据类型:顺序型(Ordinal)和定名型(Nominal)。MacEachren进一步扩展了视觉变量语法结构,给出了每个视觉变量表征2种视觉特征:视觉隔离(Visual isolation)、视觉层次(Visual levels)和3种数据类型:顺序型(Ordinal)和数值型(Numerical)、定名型(Nominal)的"好"、"一般"、"差"3种情况。

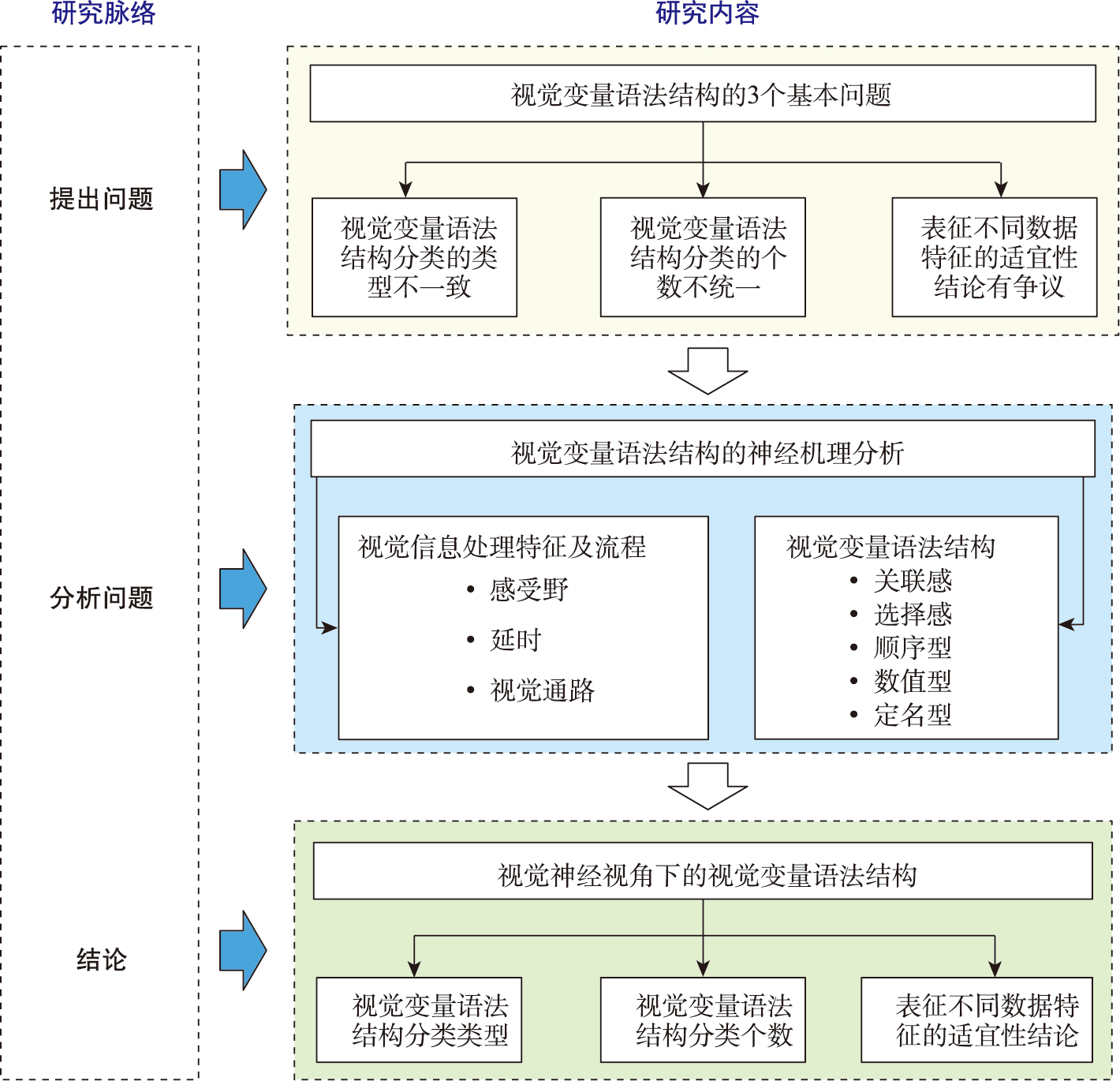

但是,以Bertin和MacEachren的视觉变量语法为例,视觉变量语法结构还存在3个基本问题:① 视觉变量语法结构分类的类型不一致,Bertin提出的关联感、选择感和MacEachren的视觉层次、视觉隔离的术语描述不同,含义也有所差异。② 视觉变量语法结构分类的个数不统一,Bertin的视觉变量语法结构包括4种类型:关联感、选择感、顺序感、数量感;而MacEachren扩展的视觉变量语法结构则包括视觉隔离、视觉层次、数值型、顺序型、定名型5种。③ 对于视觉变量表征不同数据特征的适宜性的结论有争议,例如Bertin和MacEachren对于亮度和尺寸是否具有关联感;色相能否表征顺序型数据;纹理能否表征数值型数据等结论有差异。

近年来,功能性核磁共振(Functional Magnetic Resonance Imaging, FMRI)、脑电图(Electroencephalogram, EEG)等技术促进了神经科学的快速发展,人类视觉信息处理流程逐渐明确,为从视觉神经的角度分析地图视觉变量语法结构的类型不一致、个数不统一、结论有争议等3个基本问题提供了理论基础。

本文首先通过总结人类眼-脑视觉信息处理特征及流程,然后从理论上分析Bertin和MacEachren提出的视觉变量语法结构的神经机理,最后结合视觉通路和视觉区域的功能特征分析视觉变量语法结构的类型、个数和结论。

图1 地图视觉变量语法结构的神经机理分析技术路线

2 视觉信息处理特征及流程

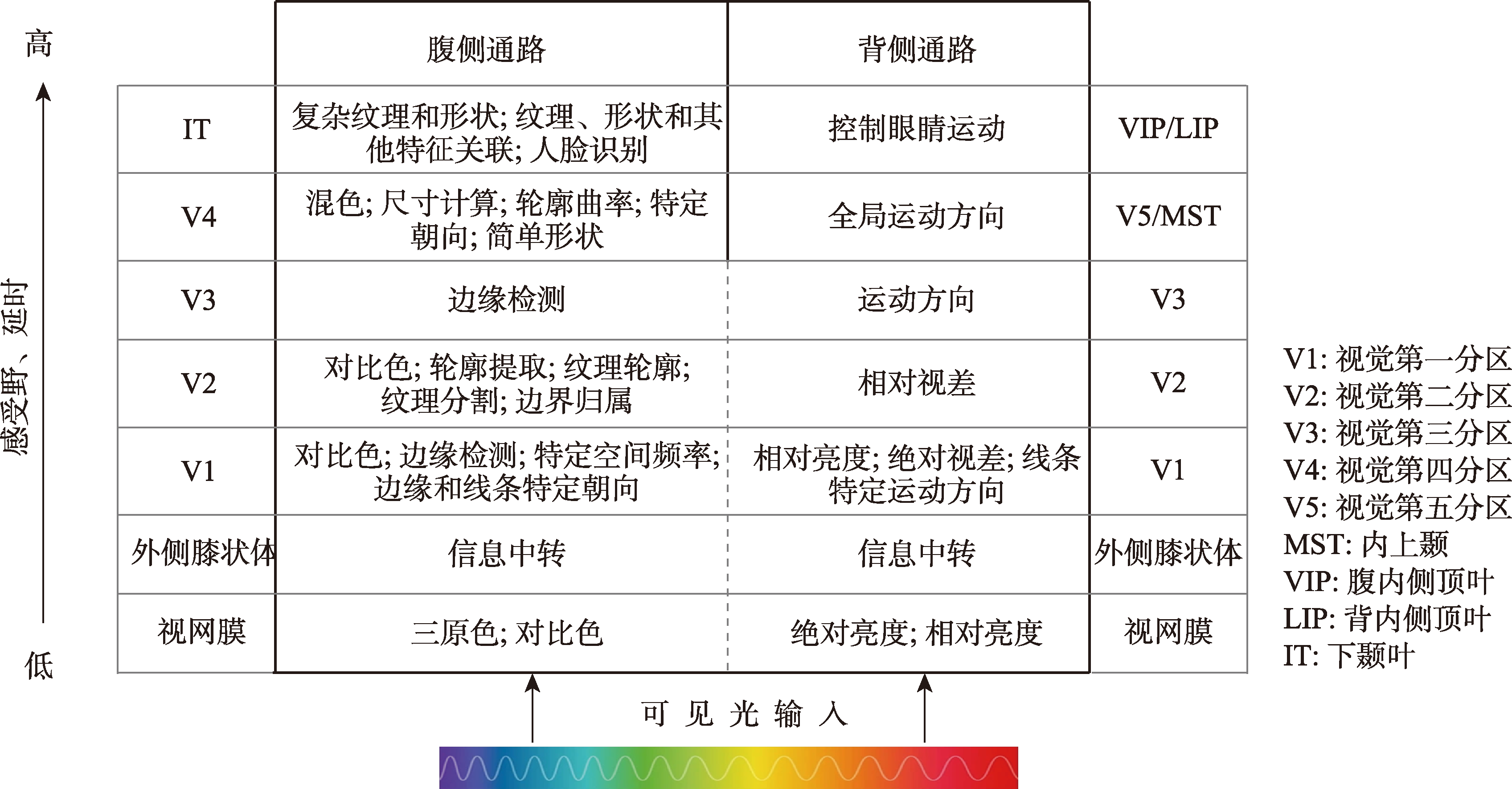

视觉信息处理是人眼接收可见光并在大脑中解析视觉信息的过程。该过程主要涉及从视网膜(Retina)经丘脑背侧的外侧膝状体(Lateral Geniculate Nucleus, LGN)到视觉皮层(Visual Cortex)三部分视觉神经系统的协作。视网膜主要将视觉世界的光学信号编码成神经脉冲信号,处理色相(三原色、对比色)和亮度(绝对亮度、相对亮度)等信息,后经外侧膝状体中转至视觉皮层处理视觉信息。

视觉皮层包括视觉第一、第二、第三、第四、第五分区等,或称V1、V2、V3、V4和V5等。不同视觉皮层神经元对于特定的视觉特征具有选择性。例如,V1神经元对于对比色、亮度差异、绝对视差、边缘和线条特定朝向和特定空间频率等特征敏感。V2神经元对对比色和相对视差等特征敏感,并参与边界归属、轮廓提取、纹理分割等。V3神经元负责检测物体边缘、提取运动方向等信息。V4神经元对于混色、特定朝向、轮廓曲率和简单形状等具有选择性,还能够整合有关视网膜图像尺寸(视网膜上激活神经元的面积大小)与物体距离的信息,计算物体尺寸。V5则主要关注物体的全局运动方向。

图2 视觉区域神经元功能

2.1 感受野(Receptive field)

视觉感受野是光照视网膜能够引起神经元活动的区域。不同视觉皮层神经元的感受野表现出随视觉皮层层级的升高逐渐增大的趋势。此外,同一视觉皮层神经元的感受野随偏离中央凹的程度的增大而增加。随着感受野的增大,神经元编码的特征也越来越复杂。例如,V1神经元的感受野约为0.5°~1.5°,仅对视野中相对较小的区域做出响应,对图像的边缘具有高度敏感性。V2感受野约为0.5°~4.0°,能够综合V1中提取的局部特征,编码更复杂的视觉信息。V4感受野约为1°~20°,能够对大面积的视野区域做出响应,处理物体形状等更复杂的视觉信息。

感受野的大小决定了神经元感知图形信息的范围和详细程度的能力,影响图形的感知和识别。较小的感受野具有更高的空间分辨率和清晰度,对较小尺寸的局部细节和边缘信息敏感。较大的感受野则有助于捕捉更大尺寸的图形上下文信息,实现对图形的整体结构和复杂视觉特征的感知和提取。

2.2 延时(Latency)

当刺激呈现到视网膜后,各视觉区域对刺激的响应具有延时性。随着视觉皮层层级的升高,延时也逐渐增加。例如,视网膜神经节细胞对视觉刺激的响应延时约为20~40毫秒(ms),外侧膝状体的延时约为50~70 ms,V1的延时约为60~80 ms,V2的延时约为70~100 ms,V4的延时约为80~120 ms,V5的延时约为90~130 ms。

延时的差异导致了视觉信息处理的时间序列,低级视觉特征(如边缘、亮度、颜色等)的处理先于高级视觉特征(如形状、物体识别等)的处理。这种时间序列的处理方式影响了视觉变量的感知顺序和处理难度。一般而言,处理延时较短的视觉变量(如亮度、色相等)比处理延时较长的视觉变量(如形状、纹理等)更容易被感知和处理。

2.3 视觉通路(Visual pathways)

视觉信息处理主要通过腹侧通路(Ventral pathway)和背侧通路(Dorsal pathway)两条通路进行。腹侧通路也称为"什么通路"(What pathway),主要负责物体识别和形状感知,包括颜色、形状、纹理等特征的处理。背侧通路也称为"哪里通路"(Where pathway),主要负责空间定位和运动感知,包括位置、方向、运动等特征的处理。

腹侧通路从V1经V2、V4到下颞叶皮层(Inferior Temporal Cortex, IT),主要处理物体的形状、颜色、纹理等特征,与物体识别和分类相关。背侧通路从V1经V2、V3、V5/MT到顶叶皮层(Parietal Cortex),主要处理物体的位置、运动方向等特征,与空间定位和运动感知相关。

腹侧通路和背侧通路的功能分离影响了视觉变量的处理方式和效果。腹侧通路主要处理的视觉变量(如色相、形状、纹理等)更适合表征物体的属性特征,如定名型数据。背侧通路主要处理的视觉变量(如位置、尺寸、方向等)更适合表征空间关系和数量特征,如顺序型和数值型数据。

- 负责物体识别和形状感知

- 处理色相、形状、纹理等特征

- 从V1经V2、V4到下颞叶皮层

- 适合表征定名型数据

- 负责空间定位和运动感知

- 处理位置、方向、运动等特征

- 从V1经V2、V3、V5/MT到顶叶皮层

- 适合表征顺序型和数值型数据

2.4 视觉信息处理流程

人类视觉信息处理是一个复杂的过程,包括从视网膜到视觉皮层的多个阶段。视网膜上的光感受器细胞(视锥细胞和视杆细胞)将光信号转换为电信号,经过视网膜内部的神经元处理后,通过视神经传递到外侧膝状体。外侧膝状体作为中继站,将信息传递到初级视觉皮层(V1)。V1对基本视觉特征(如边缘、方向、空间频率等)进行初步处理,然后将信息传递到更高级的视觉区域(V2、V3、V4、V5等)进行进一步处理。

视觉信息处理遵循从简单到复杂、从局部到整体的原则。低级视觉特征(如边缘、亮度、颜色等)的处理先于高级视觉特征(如形状、物体识别等)的处理。这种层次化的处理方式影响了视觉变量的感知顺序和处理难度。

此外,视觉信息处理还包括自下而上(Bottom-up)和自上而下(Top-down)两种方式。自下而上的处理是由刺激驱动的,主要依赖于视觉刺激的物理特性。自上而下的处理是由认知驱动的,受到先验知识、注意力、期望等因素的影响。这两种处理方式的相互作用影响了视觉变量的感知和解释。

3 视觉变量语法结构的神经机理

3.1 Bertin视觉变量语法结构的神经机理

Bertin提出的视觉变量语法结构包括关联感、选择感、顺序感和数量感四种类型。从神经机理的角度分析,这四种类型与视觉系统的不同处理机制密切相关。

关联感是指视觉变量能够使符号在视觉上形成分组,使观察者能够将具有相同视觉变量值的符号看作一个整体。从神经机理角度看,关联感主要依赖于视觉系统的特征整合和分组机制,涉及V1和V2区域的边界检测和纹理分割功能,以及腹侧通路的物体识别功能。

选择感是指视觉变量能够使观察者快速地从所有符号中选择出具有特定视觉变量值的符号。从神经机理角度看,选择感主要依赖于视觉注意机制和视觉搜索过程,涉及顶叶皮层的空间注意功能和前额叶皮层的选择性注意功能。

顺序感是指视觉变量能够使符号在视觉上形成明显的顺序关系。从神经机理角度看,顺序感主要依赖于视觉系统对数量和大小关系的编码机制,涉及顶叶皮层的数量表征功能和前额叶皮层的工作记忆功能。

数量感是指视觉变量能够使观察者准确地估计符号之间的数量关系。从神经机理角度看,数量感主要依赖于视觉系统对数量和比例关系的精确编码机制,涉及顶叶皮层的数量表征功能和前额叶皮层的计算功能。

3.2 MacEachren视觉变量语法结构的神经机理

MacEachren扩展的视觉变量语法结构包括视觉隔离、视觉层次以及数值型、顺序型、定名型三种数据类型。从神经机理的角度分析,这些类型与视觉系统的不同处理机制也有密切关联。

视觉隔离是指当某一特定的视觉变量被改变,更容易地从所有符号中选择出改变的符号。从神经机理角度看,视觉隔离主要依赖于视觉系统的显著性检测机制,涉及V1、V2的边缘检测和对比增强功能,以及顶叶皮层的空间注意功能。

视觉层次是指将图形上的一组由特定视觉变量表征的符号识别为共同的整体,这一整体占据不同的视觉平面。从神经机理角度看,视觉层次主要依赖于视觉系统的图形-背景分离和深度知觉机制,涉及V2的边界归属功能和腹侧通路的物体识别功能。

定名型数据是指仅表示类别差异的数据。从神经机理角度看,定名型数据的处理主要依赖于腹侧通路的物体识别和分类功能,涉及下颞叶皮层的物体类别编码功能。

顺序型数据是指具有顺序关系但没有精确数量关系的数据。从神经机理角度看,顺序型数据的处理主要依赖于顶叶皮层的数量表征功能和前额叶皮层的工作记忆功能。

数值型数据是指具有精确数量关系的数据。从神经机理角度看,数值型数据的处理主要依赖于顶叶皮层的数量表征功能和前额叶皮层的计算功能,涉及到更高级的数学认知过程。

3.3 视觉变量语法结构分类的神经基础

通过对Bertin和MacEachren视觉变量语法结构的神经机理分析,可以发现视觉变量语法结构分类的神经基础主要包括以下几个方面:

视觉通路的功能分离

腹侧通路和背侧通路的功能分离是视觉变量语法结构分类的重要神经基础。腹侧通路主要处理"什么"信息,与定名型数据的表征相关;背侧通路主要处理"哪里"信息,与顺序型和数值型数据的表征相关。

视觉区域的功能特异性

不同视觉区域对特定视觉特征的选择性是视觉变量语法结构分类的另一个重要神经基础。例如,V1对边缘和方向敏感,V4对形状和颜色敏感,V5对运动敏感,这些功能特异性决定了不同视觉变量的处理方式和效果。

视觉信息处理的层次性

视觉信息处理从简单到复杂、从局部到整体的层次性是视觉变量语法结构分类的第三个重要神经基础。低级视觉特征(如亮度、色相等)的处理先于高级视觉特征(如形状、纹理等)的处理,这种层次性影响了视觉变量的感知顺序和处理难度。

视觉注意机制

视觉注意机制是视觉变量语法结构分类的第四个重要神经基础。自下而上的注意受到视觉刺激显著性的影响,与视觉隔离和选择感相关;自上而下的注意受到任务目标和先验知识的影响,与视觉层次和关联感相关。

4 基于神经机理的视觉变量语法结构分析

4.1 视觉变量语法结构分类的类型

基于视觉通路和视觉区域的功能特征,可以将视觉变量语法结构分类为以下几种类型:

视觉感知类型

- 分离感知:对应Bertin的选择感和MacEachren的视觉隔离,主要依赖于视觉系统的显著性检测机制。

- 整合感知:对应Bertin的关联感和MacEachren的视觉层次,主要依赖于视觉系统的特征整合和分组机制。

数据表征类型

- 类别表征:对应定名型数据,主要依赖于腹侧通路的物体识别和分类功能。

- 顺序表征:对应顺序型数据,主要依赖于顶叶皮层的数量表征功能。

- 数量表征:对应数值型数据,主要依赖于顶叶皮层的数量表征功能和前额叶皮层的计算功能。

4.2 视觉变量语法结构分类的个数

基于神经机理分析,视觉变量语法结构分类应包括5个基本类型:分离感知、整合感知、类别表征、顺序表征和数量表征。这5个类型既考虑了视觉感知的基本机制,也考虑了数据表征的基本需求,能够全面覆盖视觉变量的功能特性。

这5个类型与Bertin的4种类型(关联感、选择感、顺序感、数量感)和MacEachren的5种类型(视觉隔离、视觉层次、定名型、顺序型、数值型)有所对应,但更加明确地反映了视觉系统的处理机制。

表1 视觉变量语法结构分类对比

| 基于神经机理的分类 | Bertin的分类 | MacEachren的分类 |

|---|---|---|

| 分离感知 | 选择感(Selection) | 视觉隔离(Visual isolation) |

| 整合感知 | 关联感(Association) | 视觉层次(Visual levels) |

| 类别表征 | - | 定名型(Nominal) |

| 顺序表征 | 顺序感(Order) | 顺序型(Ordinal) |

| 数量表征 | 数量感(Quantity) | 数值型(Numerical) |

4.3 视觉变量语法结构的结论

基于神经机理分析,可以对视觉变量表征不同数据特征的适宜性得出以下结论:

色相(Hue)

- 分离感知:优秀。色相差异在V1和V2中有强烈的神经响应,易于视觉分离。

- 整合感知:优秀。相同色相的区域易于在视觉上形成整体。

- 类别表征:优秀。色相主要在腹侧通路处理,适合表征类别差异。

- 顺序表征:较差。色相没有自然的顺序关系,不适合表征顺序数据。

- 数量表征:不适用。色相不能直接表达数量关系。

亮度(Value)

- 分离感知:良好。亮度差异在V1中有较强的神经响应,但不如色相差异明显。

- 整合感知:良好。相同亮度的区域可以在视觉上形成整体。

- 类别表征:一般。亮度可以表征类别,但效果不如色相。

- 顺序表征:优秀。亮度有自然的顺序关系,适合表征顺序数据。

- 数量表征:良好。亮度可以表达相对的数量关系,但精确度有限。

尺寸(Size)

- 分离感知:优秀。尺寸差异在V1和V4中有强烈的神经响应,易于视觉分离。

- 整合感知:一般。相同尺寸的符号可以形成整体,但受到其他因素影响较大。

- 类别表征:较差。尺寸有自然的顺序关系,不适合表征类别差异。

- 顺序表征:优秀。尺寸有自然的顺序关系,适合表征顺序数据。

- 数量表征:优秀。尺寸可以直接表达数量关系,在顶叶皮层有精确的神经编码。

纹理(Texture)

- 分离感知:良好。纹理差异在V1和V2中有较强的神经响应,但处理需要更长时间。

- 整合感知:优秀。相同纹理的区域易于在视觉上形成整体,V2神经元对纹理分割敏感。

- 类别表征:良好。纹理在腹侧通路处理,适合表征类别差异。

- 顺序表征:一般。纹理密度可以表现顺序关系,但其他纹理特征不适合。

- 数量表征:较差。纹理难以精确表达数量关系。

通过神经机理分析,可以解释Bertin和MacEachren在视觉变量语法结构结论上的差异。例如,关于亮度和尺寸是否具有关联感的争议,从神经机理角度看,亮度和尺寸都能在一定程度上激活视觉系统的特征整合机制,但效果不如色相明显,这解释了为什么两位学者的结论有所不同。

同样,关于色相能否表征顺序型数据的争议,从神经机理角度看,色相主要在腹侧通路处理,与物体识别和分类相关,没有自然的顺序关系,因此不适合表征顺序数据。这与Bertin的结论一致,但与MacEachren的某些结论有所不同。

关于纹理能否表征数值型数据的争议,从神经机理角度看,纹理的处理涉及V1和V2的复杂特征提取,与精确的数量表征关系不大,因此不适合表征数值型数据。这也解释了为什么两位学者的结论有所不同。

5 结论

本文从视觉神经科学的角度分析了地图视觉变量语法结构的神经机理,主要得出以下结论:

- 视觉变量语法结构的神经基础包括视觉通路的功能分离、视觉区域的功能特异性、视觉信息处理的层次性和视觉注意机制等方面。

- 基于神经机理分析,视觉变量语法结构可以分为分离感知、整合感知、类别表征、顺序表征和数量表征5种基本类型,这些类型与Bertin和MacEachren的分类有所对应,但更加明确地反映了视觉系统的处理机制。

- 不同视觉变量对这5种类型的适宜性与其在视觉系统中的处理机制密切相关。色相适合表征类别差异,亮度和尺寸适合表征顺序和数量关系,纹理适合表征类别差异和某些顺序关系。

- 通过神经机理分析,可以解释Bertin和MacEachren在视觉变量语法结构结论上的差异,为视觉变量的合理使用提供科学依据。

本研究的意义在于:

- 为视觉变量语法结构提供了新的认知视角,突破了地图视觉变量语法结构研究依赖经验总结的局限性。

- 为指导视觉变量的使用提供了认知基础,有助于提高地图设计的科学性和有效性。

- 为现代地图学中新的视觉变量语法结构的神经机理分析提供了有益的参考,有助于拓展地图表达的形式和效果。

随着视觉神经科学的不断发展和脑成像技术的进步,未来可以进一步深入研究视觉变量语法结构的神经机理,为地图设计提供更加科学的理论指导。同时,也可以探索新的视觉变量及其语法结构,拓展地图表达的形式和效果,满足不断发展的地图应用需求。

引用格式

乔莉鸽,吴明光,闾国年.地图视觉变量语法结构的神经机理分析[J].地球信息科学学报,2024,26(1):121-134. [ Qiao L G, Wu M G, Lv G N. Neural mechanism analysis of cartographic visual variables syntactic construction[J]. Journal of Geo-information Science, 2024,26(1):121-134. ] DOI:10.12082/dqxxkx.2024.230593

以上内容由AI自动生成,内容仅供参考。对于因使用本网站以上内容产生的相关后果,本网站不承担任何商业和法律责任。