摘要

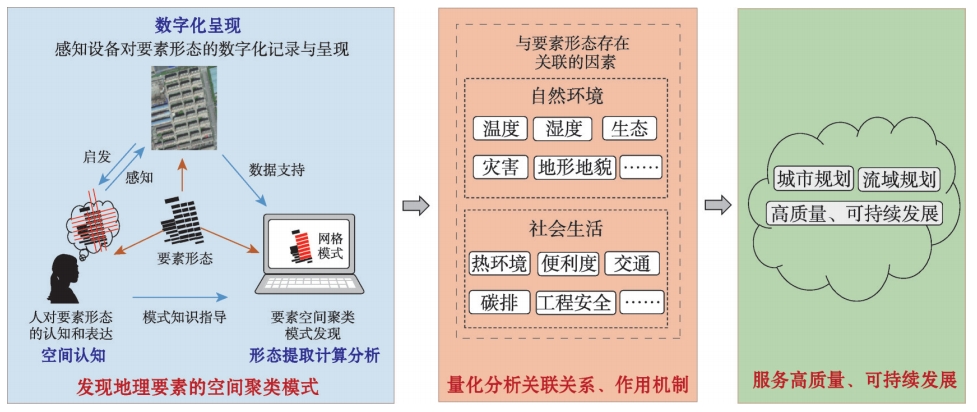

地理要素的空间聚类模式反映了要素的分布特征与空间格局,而模式发现对于揭示要素的空间分布规律、阐释地理现象的形成机制、理解人与空间的交互过程等具有重要意义。

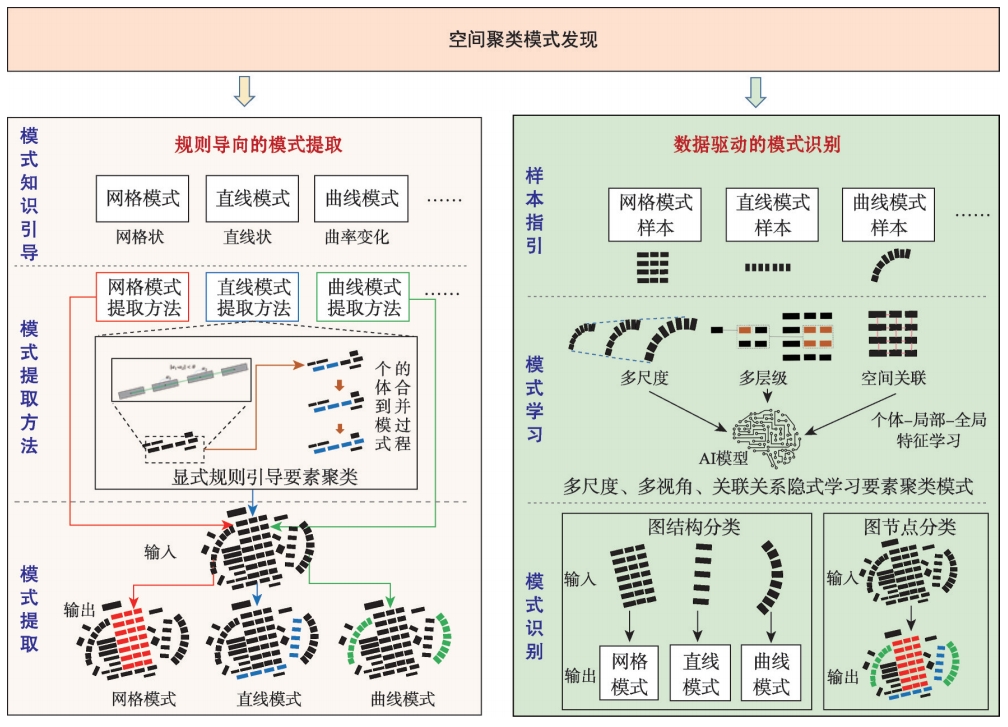

本文在阐述要素空间聚类模式内涵的基础上,梳理了空间聚类模式发现的两类方法,即规则导向的模式提取和数据驱动的模式识别。规则导向的模式提取方法根据专家知识对模式特点进行归纳,用形式化的显式规则表达并约束、指导模式发现过程;数据驱动的模式识别方法从"专家"和"数据"两方面汲取知识,在专家知识的指导下,通过大量样本自动化地从多尺度、多视角学习要素的模式特点。随后,具体针对建筑、道路和水系三类典型要素,系统归纳了三类要素模式的分类体系和空间聚类模式发现方法,尤其以图深度学习为代表的数据驱动方法由于其强大的模式学习能力,在模式发现精度上优于规则导向的模式提取方法。

未来,要素空间聚类模式发现规则库和样本集的知识汇聚、聚类模式的主动发现技术、高效聚类模式发现的图深度学习模型以及基于生成式AI的模式发现等将成为主要研究方向。

1 引言

地理要素受自然和人类活动的影响,经过长期作用,形成了特殊的格局和形态;相应地,要素的空间形态又对自然环境和人类活动产生了深刻影响。例如,建筑的空间形态与热环境、通风条件、能源消耗、生活便利度、城市功能等息息相关,道路的空间形态与交通拥堵、碳排放、运输效率等密切关联,而水系的空间形态与流域地形地貌及其演变、旱涝风险、水利工程安全等紧密联系。因此,什么样的要素形态有利于建设环境友好、绿色低碳、生态安全的居住环境是国土空间规划关注的基础问题。时空数据蕴含着各种各样的要素形态,因此如何从时空数据中挖掘和发现典型的要素形态是形态分析和规划的前提,可为城市规划和流域规划提供基础支撑。

空间聚类模式是地理要素之间显著的、重复的有序排列或组合关系,在时间和空间上表现出显著的分布格局与空间形态,可从视觉上识别并在语义上命名,具有出现频繁、类型多样、尺度依赖等特性。从空间形态角度,空间聚类模式指地理要素在自然或人为影响下形成的特定空间配置;从空间认知角度,空间聚类模式指人对要素的空间分布形成的一种理解与表达;从计算分析角度,空间聚类模式指要素由其几何和语义所形成的带有特定排列和布局特征的空间结构。要素在空间上聚集形成各种各样的聚类模式,代表了不同的空间形态,如建筑物的线性或网格状排列、道路网的环形或放射型结构、水系的树状或羽状形态等。

综上,要素的空间聚类模式发现,旨在从复杂、不规则的空间数据集中,借助空间分析、数据挖掘、模式识别等相关技术方法,对要素之间的排列和组合规律建立认知,通过分析推理发现具有特定语义的要素空间聚类和形态结构。要素空间聚类模式的外在表现蕴含着深刻的地学和人文本质。从地图学角度,研究要素模式结构有益于多尺度数据库的建设、更新和质量评价,增强制图可读性;从地理学角度,研究要素模式分布有助于揭示要素的空间分布规律,阐释地理现象的形成机制;从城市科学角度,探索要素模式特点有助于理解人与空间的交互过程,辅助城市规划管理。

近年来,围绕要素的空间聚类模式发现,国内外学者展开了大量研究。随着大数据及深度学习的发展,要素的空间聚类模式发现领域正面临着重大的机遇与挑战。为此,本文依据近30年国内外相关文献综述了要素空间聚类模式发现方向的研究成果,从方法和应用2个维度对前期研究成果进行介绍,以期引起更多研究者的关注和探讨。

2 空间聚类模式发现方法

空间聚类模式的复杂性大大增加了聚类模式发现的难度,国内外学者已发展了大量统计聚类算法,包括基于划分的、基于层次的、基于密度的、基于模型的、基于格网的、基于图论的算法等,典型算法包括K-means、BIRCH、DBSCAN、FGWC、SKATER等。这些聚类算法可以识别哪些要素存在空间聚集,但通常难以发现具有特定语义和空间结构的要素空间聚类模式,如利用统计聚类方法难以直接发现建筑的网格模式。原因在于统计聚类方法仅关注要素特定属性的相似性,而缺少模式知识的指导,因此难以发现视觉上可识别、语义上可命名的要素空间聚类模式。

随着大数据、人工智能的发展,新兴的深度学习和专家知识被引入到统计聚类思想中,提出了很多新的复杂要素空间聚类模式发现方法,主要分为规则导向的模式提取和数据驱动的模式识别两种。其中,规则导向的模式提取把与模式相关的专家知识建立显式的提取规则,然后根据规则从要素集中提取构成特定空间聚类模式的要素;数据驱动的模式识别则通过模型训练从样本中隐式学习模式知识,对要素集进行类别预测以识别要素的空间聚类模式。

规则导向的模式提取

规则导向的模式提取发现方法的关键在于将人类的认知、发现过程表达为计算机可理解、可执行的形式,依托专家知识和经验对模式特点进行归纳,用形式化的显式规则表达并约束、指导模式发现过程。

参数约束方法

不同模式具有不同的特征,也对应不同的规则。通过分析要素空间聚类模式的几何与拓扑结构,可获得其独有特征并进行参数化表达。参数约束方法根据专家知识和模式特点构建提取规则,发现满足规则约束的特定模式。

要素聚类方法

这类方法将空间聚类模式视为满足特定空间排列与分布的要素的组合。在特定模式的显式规则指导下,对空间邻近、几何与拓扑特征相似的要素通过逐步聚类达到提取整体模式结构的目的。

数据驱动的模式识别

随着大数据时代的到来,科学研究的范式发展到数据密集型的第四范式,因此数据驱动与专家知识融合的空间聚类模式发现正成为当前研究的热点。

近年来,深度学习在图像识别、自然语言处理等领域取得了突破性的进展,尤其是图深度学习具有考虑空间约束和上下文关系的优势,在空间聚类模式发现领域受到广泛关注。

基于图深度学习的空间聚类模式发现主要包括分类体系设计、样本构建、模型设计、模型训练、模式分类等步骤。

2.3 规则导向与数据驱动方法在应用方面的对比

| 方法 | 优势 | 不足 | 适用情景 |

|---|---|---|---|

| 规则导向的模式提取方法 | 规则显式表达,提取过程易于理解、可解释性强 | 规则依赖于专家知识,阈值难确定,推广迁移难 | 小范围、简单模式 |

| 数据驱动的模式识别方法 | 模式特征提取自动化,多尺度、多视角自学习,精度相对较高,迁移能力强 | 模型发现过程、识别结果难解释,样本需求量大 | 大范围、复杂模式 |

3 典型要素的空间聚类模式发现

3.1 建筑物空间聚类模式发现

3.1.1 模式分类体系

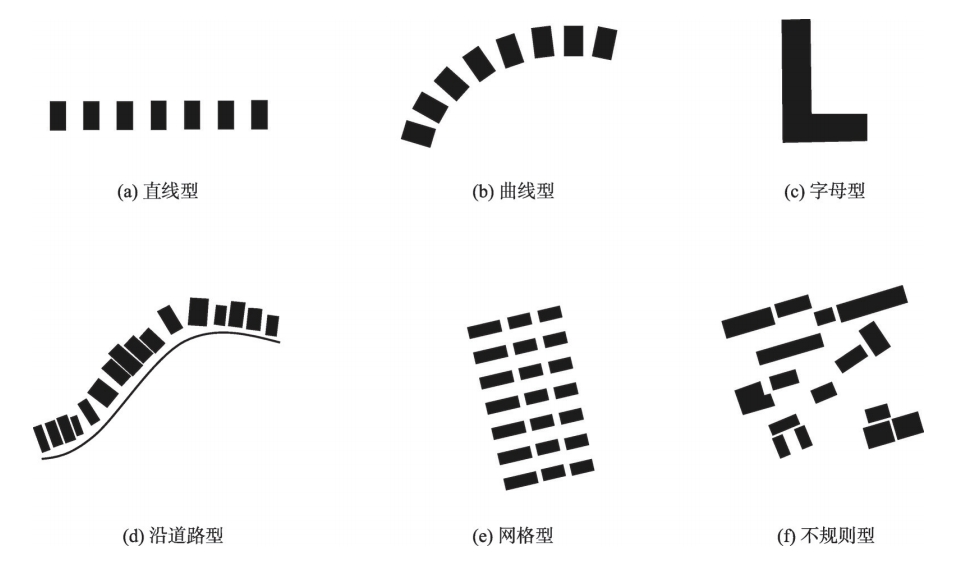

建筑物空间聚类模式按不同标准可划分为不同的类型。从形态表达角度,建筑模式可表现为某些规则的几何形状,如网格、圆形、星形和字母型。从视觉认知角度,建筑模式可分为线性排列、规则网格和不规则模式。典型的建筑物空间聚类模式如下所示。

3.1.2 模式发现方法

建筑物具有空间聚集、错综排列的特点,为缩小计算范围、简化模式发现难度,建筑物的空间聚类模式发现研究大多以建立具有邻近关系和相似性的同质建筑群组为前提,并通过进一步细化来发现空间聚类模式。发现方法包括2个步骤:同质建筑群组构建和建筑模式发现。

3.2 道路空间聚类模式发现

3.2.1 模式分类体系

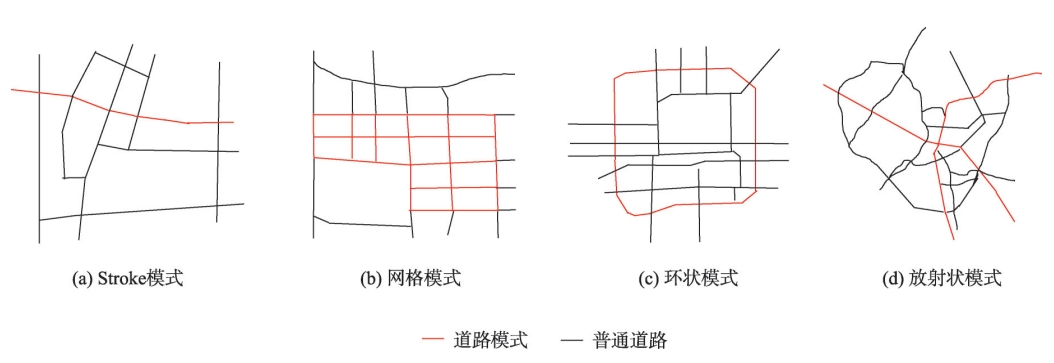

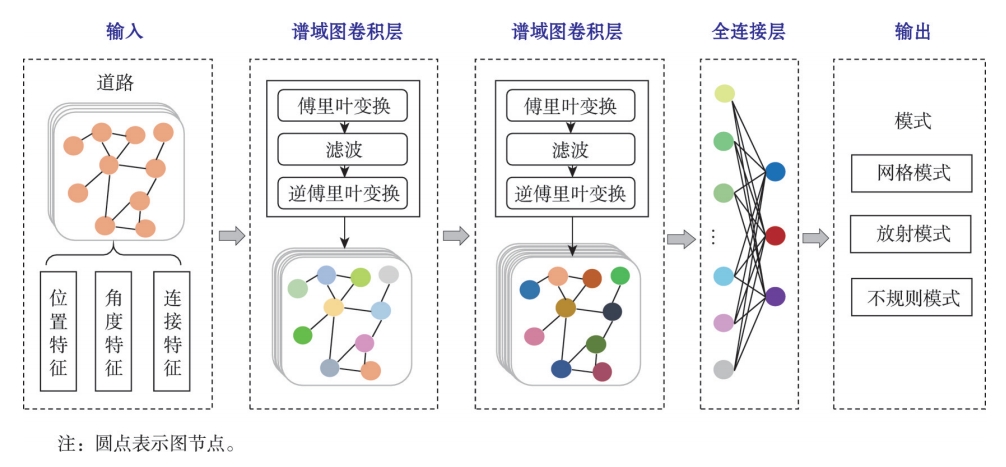

国内外学者从不同角度理解和定义了不同的道路模式。城市规划学者关注城市格局,把道路模式分为方格式、放射式、环形放射式、方格-环形-放射混合式和自由式。交通规划学者关注道路的网络特性、便捷性及运输效率,如将道路模式分为线性、树状、放射状、元胞和混合5种模式。地图制图学者关注道路空间结构特征的保持,介绍了典型的网格、放射状和不规则模式。典型的道路聚类模式如下所示。

3.2.2 模式发现方法

道路空间聚类模式发现方法以规则导向提取为主。其中,参数约束方法主要用于简单道路模式发现,而要素聚类方法用于复杂道路模式发现。近年来,基于图深度学习的数据驱动方法也逐渐发展起来。

3.3 水系空间聚类模式发现

3.3.1 模式分类体系

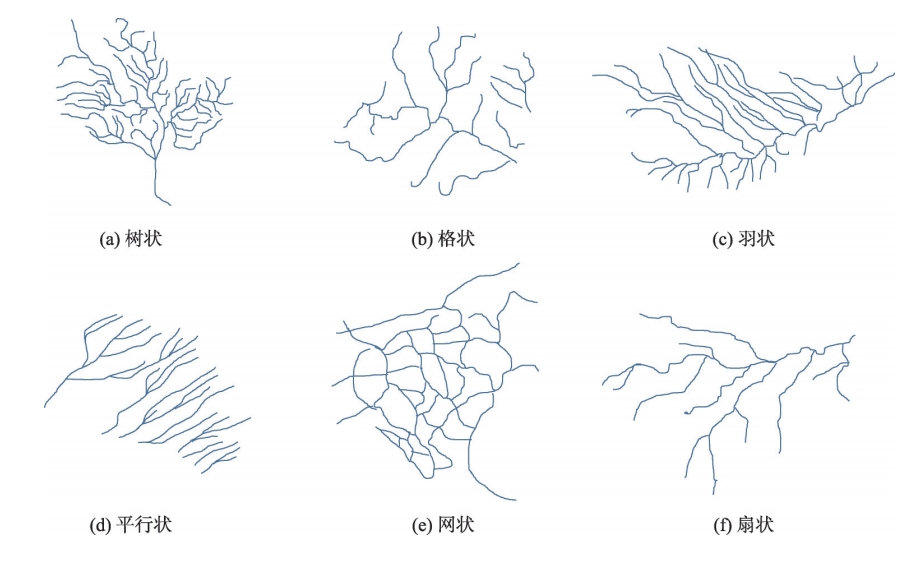

与建筑和道路不同,水系具有明显的流向。由于地形、地貌结构和人类改造的差异,水系形成了各种模式。不同学者对水系模式的定义也存在差异。有学者将水系模式分为树状、平行状、格状、直角状、放射状、环状、多盆地、扭曲状;也有学者将水系模式分为树状、平行状、格状、直角状、放射状、向心状和网状。典型的水系模式如下所示。

3.3.2 模式发现方法

参数约束的规则导向方法和图深度学习是目前水系空间聚类模式发现的主要方法。

参数约束的规则导向方法基于人工定义的显式规则提取水系空间聚类模式,通常包含2个方面:利用专家知识进行模式定义,把几何和拓扑特征与地形地貌结合起来定义水系模式;基于参数约束规则发现相应模式,侧重于水系特征的定量计算,以图结构为基础,采用曲流指数、长度比、汇流角以及支流密度和长度等几何指标发现水系模式。

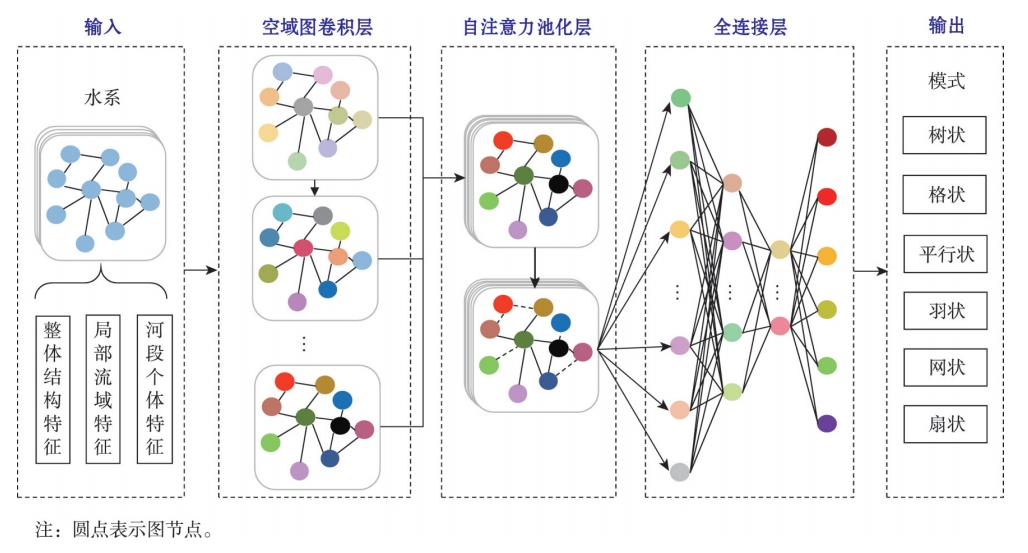

基于图深度学习的数据驱动方法,针对水系的有向性特点构建有向图,节点表示河段,边表示河段间的连接,对河段的拓扑关系进行表达;从视觉心理的角度出发,提取认知参量作为河段个体特征,依靠多级图卷积和池化实现空间聚类模式的隐式学习。

4 总结与展望

地理要素的空间聚类模式发现,旨在综合使用空间分析、数据挖掘、模式识别等技术手段,建立对要素空间形态的排列和组合规律的定性认知,并对其进行定量指标表达,最终通过分析推理发现具有特定语义的要素空间聚类和形态结构。要素空间聚类模式的复杂性决定了传统的空间聚类方法难以解决要素的空间聚类模式发现问题。为此,大量研究将统计聚类思想、专家知识、深度学习等有机结合以发现视觉上可识别、语义上可命名的要素空间聚类模式。

本文梳理了空间聚类模式发现的2类方法,包括规则导向的模式提取和数据驱动的模式识别。规则导向的模式提取方法根据专家知识归纳模式特点,用形式化的显式规则表达并约束、指导模式发现过程;数据驱动的模式识别方法从"专家"和"数据"2个方面汲取知识,在专家知识的指导下,通过大量样本自动化地从多尺度、多视角学习要素的模式特点。针对建筑、道路及水系3类典型要素的空间聚类模式发现,国内外学者面向不同要素的模式特点,有针对性地设计模式发现方法,取得了丰富成果。其中,以图深度学习为代表的数据驱动方法由于其强大的模式学习能力,在模式发现精度上通常优于规则导向的模式提取方法。就整体趋势而言,要素空间聚类模式发现正由传统方法向与深度学习方法紧密结合转变。

未来研究方向

-

依托规则库、样本集的知识汇聚

建立多样化、大规模的规则库和样本集,实现知识汇聚、知识复用,提高要素的空间聚类模式发现技术的泛化性和普适性。

-

主动式的模式发现

探索如何主动地从大范围地理区域中自动、智能地发现多类要素的典型空间聚类模式。

-

面向空间聚类模式特点设计高效的深度学习模型

有针对性地设计、优化深度学习模型,以适应地理要素的空间聚类模式的特点。

-

可解释性的提高

探索将模型的模式学习能力和可解释性结合的方法,使深度学习模型的发现过程更加透明。

-

基于生成式AI的模式发现

借助AI的创新能力,为城市规划、流域规划提供新的解决方案。

-

基于典型要素形态的量化分析

量化分析要素形态与自然环境、人类社会的关联关系、作用机制,分析要素形态的形成机制、演化过程及其对自然和社会的反作用。

目录

* 以上内容由AI自动生成,内容仅供参考。对于因使用本网站以上内容产生的相关后果,本网站不承担任何商业和法律责任。