引言

在城镇化与机动化高速发展的背景下,公共交通已成为解决大城市交通顽疾的有力工具,同时也是国家"交通强国"战略的重要内容。近年来,我国对公共交通建设的投入力度不减,城市公共交通系统逐渐完善。然而,从客运量和居民出行选择来看,我国城市公共交通的发展并未达到期望的效果。

研究背景

根据交通运输部的统计数据,自2016年以来,全国城市公共交通客运量逐年下降,从1 285.15亿人降至2021年的993.84亿人。此外,全国主要城市居民出行调查的结果显示,有49.7%的受访者选择私家车出行,显著高于选择公共汽车和地铁的29.1%。由于城市范围外拓、人口不断集聚,城市交通发展区域不平衡现象凸显,居民出行需求日益复杂,这使得过往粗放的设施配置方式已无法充分满足出行需求,城市公共交通吸引力不足的问题依旧十分严峻。

城市公共交通服务质量受到城乡规划、交通地理和公共管理等学科的共同关注,其实质是公众察觉到的服务标准与政府组织提供的服务之间存在的偏差程度,按主体又可分为感知服务质量和客观服务质量。其中,感知服务质量是由服务对象的期望质量和体验质量的对比所得,是研究城市公共交通服务的重要方向。

研究创新点

本文的创新点在于:

- 提出了一种结合公众网络参与和语义分析的方法,弥补现有研究对区域差异考虑的不足

- 提升了制度化网络参与大数据在交通服务分析方面的应用价值

- 以武汉市2019年政-民在线互动平台公共交通相关网络留言为数据源,选取武汉都市发展区为研究区域进行实证分析

研究设计

研究区概况

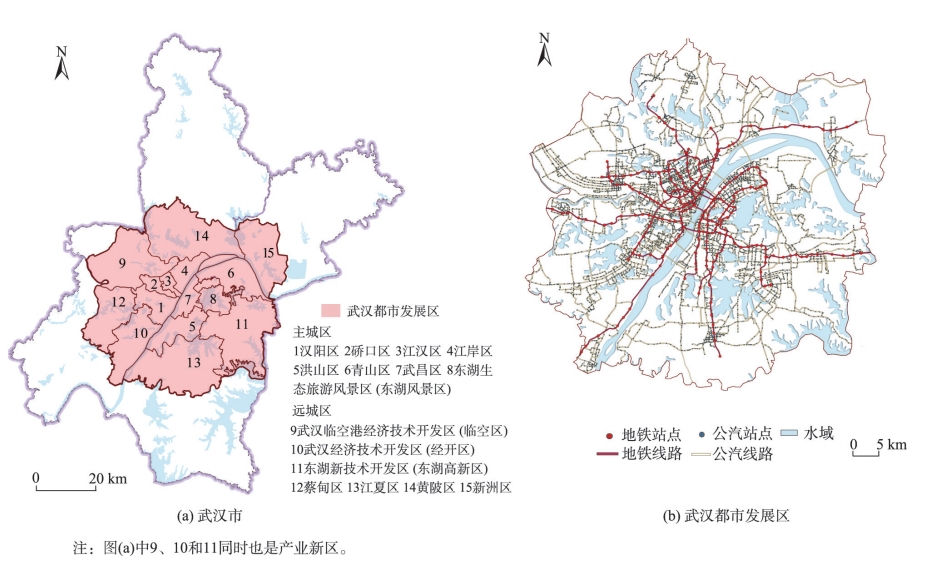

武汉市是国家中心城市以及长江中游地区的重要特大城市之一。据2019年相关数据,全市常住人口1 121.20万人,地区生产总值16 233.21亿元,分别位列全国第十和第八。公共交通客运方式主要有公共汽车、地铁、出租车、轮渡等,其中公共汽车和地铁的全年客运量为14.25亿人次和12.29亿人次,占公共交通总体的88.64%。

武汉都市发展区是武汉市城镇化的重要发展区、公众出行活动的主要集聚地,涵盖了全市15个功能区。武汉都市发展区的公共交通设施配置完善,包括了全市所有地铁线路和站点,以及78.13%和72.95%公共汽车线路及站点。鉴于此,本文选择武汉都市发展区作为研究范围。

数据来源

本文的研究数据主要分为交通地理数据和公众网络参与数据两类。为保证研究的一致性,数据均选自2019—2020年。

| 数据类型 | 数据内容 | 数据来源 |

|---|---|---|

| 交通地理数据 | 武汉市交通设施分布、行政区划、POI数据 | 武汉交通发展研究院、百度地图开放平台 |

| 公众网络参与数据 | 武汉市公众网络留言 | 武汉市"12345"市长专线、武汉市阳光信访平台、长江网"城市留言板"、110联动服务 |

对公众网络参与数据进行了以下处理:首先,基于"公交"、"地铁"等关键词筛选与城市公共交通相关的网络留言;然后,根据标题和用户唯一标识去除重复内容,避免单个账号的"刷评"现象;最后,将筛选去重后网络留言的内容文本作为公众网络参与城市公共交通语料库。

技术路线

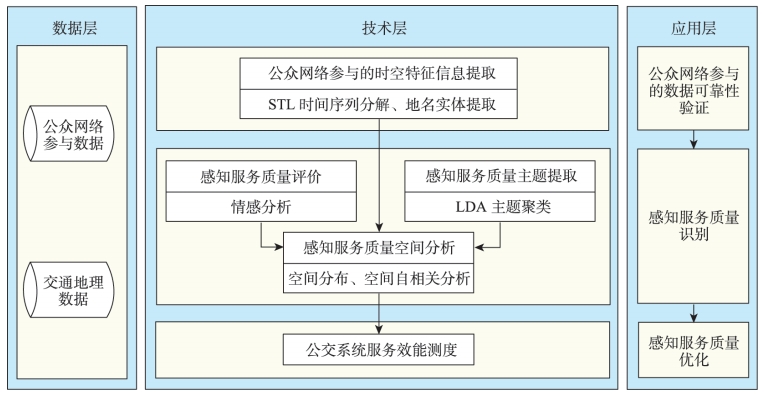

本文基于公众网络留言语义分析构建了城市公共交通感知服务质量分析框架。在技术层面主要分为公众网络参与的时空特征信息提取、感知服务质量评价、主题提取和空间分析,以及公交系统服务效能测度5个方面。

结果与分析

公众网络参与的数据可靠性验证

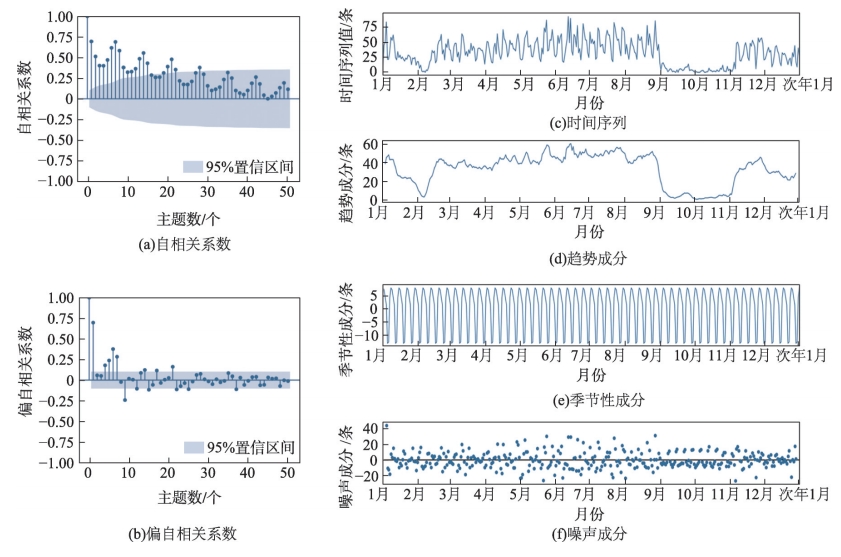

利用STL模型分解留言数量时间序列,从趋势、季节性和噪声3个方面观察网络留言和现实出行活动的联系。结果显示网络留言数量的趋势呈现出随季节变化的特征,即春季最为平坦,夏季最为活跃,冬季则明显下降。季节性方面,网络留言呈现出按周波动的时间变化规律,与星期制相吻合。

空间特征信息识别结果显示,研究范围内包含地名实体的网络留言共计12,040条,占语料库的82.43%。通过分析网络留言和居民出行之间的空间关联,发现皮尔逊相关系数为0.68,线性拟合优度为0.46,表明网络留言和居民实际出行活动具有空间联系。

感知服务质量评价

在感知服务质量评价结果中,网络留言含有情感倾向语句的比例高达97.03%,共计11,683条。其中,包含消极情感倾向语句的留言有10,309条。

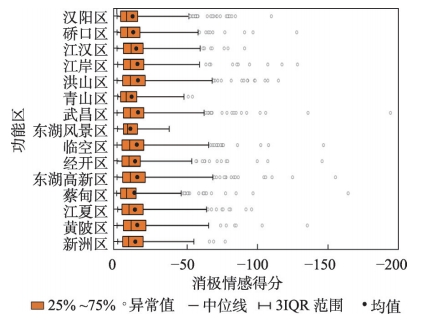

从个体层面看,公众对服务质量的情感表达存在区别。网络留言中消极情感的平均情感得分为-14.05,而中位数为-9。从区域层面看,服务质量在不同功能区也有所差异。青山区和东湖风景区的消极情感得分绝对值较小,感知服务质量相对较好;而江汉区和黄陂区的消极情感得分绝对值较大,感知服务质量相对较差。

感知服务质量主题提取

通过计算语料库的困惑度和一致性得分,确定最佳主题数为5。利用LDA模型对语料库进行聚类,获得5个主题:

| 主题 | 占比 | 关键词 |

|---|---|---|

| 公共交通规划建设 | 18.2% | 规划、居民、建设、线、交通、发展、新、大道、区域、站点 |

| 公共交通出行路况 | 23.1% | 车辆、大道、车道、路口、部门、交通、道路、公交车、马路、公交站 |

| 居住小区公交配置 | 16.1% | 小区、解决、回复、居民、部门、业主、线路、站点、请、投诉 |

| 公共交通线路设置 | 23.4% | 大道、线路、居民、小区、站、建议、公交车、开通、希望、地铁站 |

| 公共交通运营服务 | 19.2% | 公交车、时间、车、希望、上班、发车、居民、部门、领导、解决 |

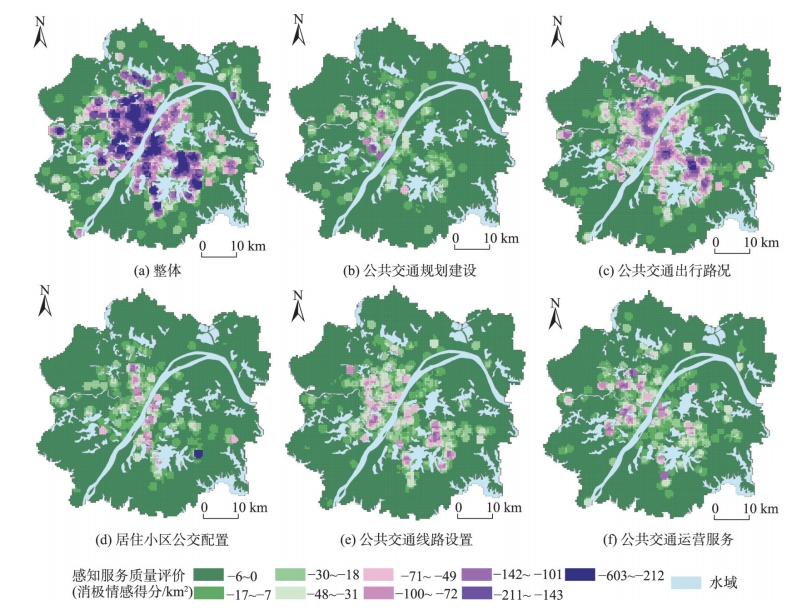

感知服务质量空间分析

将消极情感得分映射到城市空间,感知服务质量的空间分布呈现出明显的不均衡性。主城区的格网情感得分基本小于-212,相比之下,远城区格网的情感得分则相对较高。

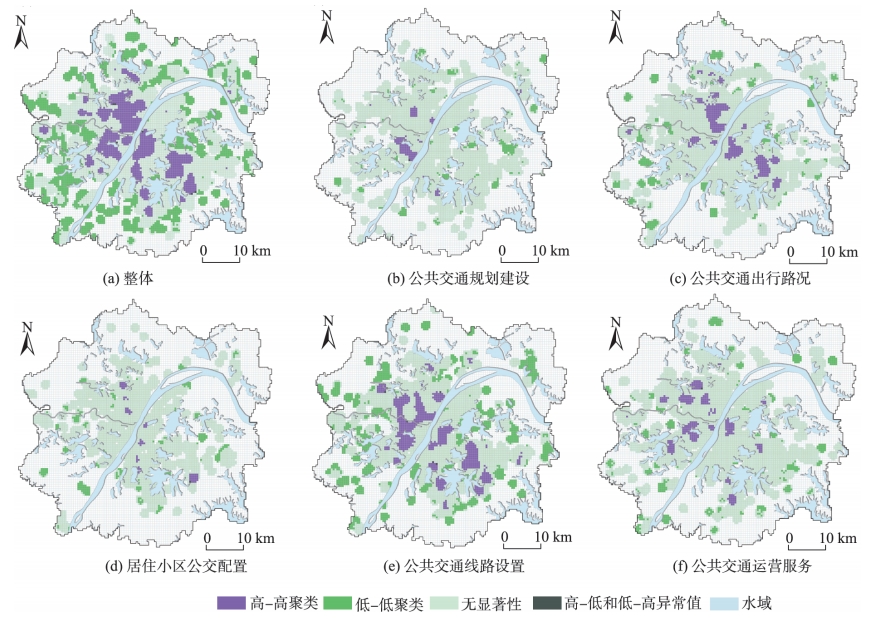

全局空间自相关分析结果显示,整体以及各个主题的感知服务质量存在全局空间正自相关,且P值均小于0.01,Z得分均大于2.58,可以认为感知服务质量的空间分布并非随机过程产生的结果,而是具有显著的空间关联。

公交系统服务效能测度

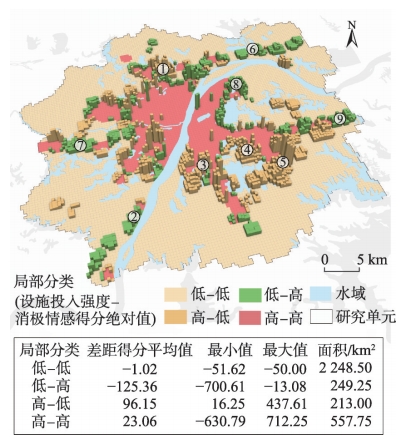

测度结果显示,低-低类别的格网所占面积最大,主要分布在新洲区、蔡甸区等一般远城区以及主城区中的东湖风景区与青山区。低-高类别格网的服务效能相对较差,多位于远城区与主城区的交界处。高-低类别格网的服务效能相对较好,多集中分布于远城区的地铁站点附近。

基于服务效能的识别结果、感知服务质量主题的空间热区分布,针对不同区域提出相应的优化建议:

- 主城区:重点构建高效、安全、舒适的道路系统

- 远城区:增加地铁站点与附近公共汽车线路的串联

- 交界处:及时更新公交线路配置,保障城镇化的健康发展

结论与讨论

主要结论

- 公众网络参与数据能够反映实际出行活动的时间和空间规律,具有较好的可靠性和有效性

- 公众的情感表达在个体和区域上存在差异;公众对服务质量感知的维度可以划分为5个主题;感知服务质量的空间分布存在显著的不均衡性和聚集性

- 根据地区特点完善道路系统、优化地铁站点、调整公交线路等,并加强政府与公众之间的沟通和互动

讨论

公众网络参与极大拓展了民意收集的范围和深度,具有激发居民参与积极性和持续性的巨大潜能。但要发挥这种潜能,需要在制度和技术层面提供双重保障。本文从技术层面探讨了如何将个体意见转化为公众意见,这既体现了市民的主体地位,又是个体意见"私人性"与城市公共交通设施配置"公共性"有效衔接的重要前提。

然而,公众网络参与也存在大数据固有的在精度和偏度方面的不足。例如,受网络设备等因素的限制,在现实中,老年人与儿童等群体较少参与网络表达,使得公众网络参与数据所反映的公共交通问题的完整性有待验证。