引言

撞击坑是月球表面广泛分布的地貌类型之一,作为探测月球地形特征的直接窗口,具有极高的研究价值。在行星科学领域,撞击坑的识别可揭示月球形貌特征、确定月球的地质年龄,并推测其演化过程。在深空探测工程任务中,撞击坑识别广泛用于着陆点选择和月球地形制图的应用中。因此,月球撞击坑的识别和分类是一项基础且重要的工作。

撞击坑识别研究历程

撞击坑识别研究历史悠久。早期望远镜的观测能力有限,科学家们仅能识别月球表面直径较大的撞击坑。随着遥感技术的发展,撞击坑识别从耗时且主观的人工目视解译逐渐过渡到自动化处理,基于遥感数据的自动识别成为主流方法。

当前,自动识别方法主要分为两类:基于电荷耦合器件(CCD)影像的方法和基于数字高程模型(DEM)数据的方法。

撞击坑分类方法演变

撞击坑分类是月球撞击坑研究的重要内容,不同学者根据形貌特征、形态大小及物质组成提出了多种分类方法。

从最初Melosh通过望远镜观测将撞击坑分为4类,到Baldwin根据边界侵蚀程度分为5类,再到Heiken基于规模将其划分为3类,以及StÖffler将撞击坑分为简单撞击坑、复杂撞击坑和撞击盆地,撞击坑分类体系不断完善和细化。

当前基于DEM数据的月球撞击坑识别方法能够有效提高准确性和自动化水平,但仍存在以下问题:

- 当前DEM分辨率限制导致难以识别更小尺度撞击坑

- 现有自动识别方法计算成本较高,分类效率较低

- 像素级不可再分的微观月貌特征研究面临诸多挑战

本研究旨在探索月球地貌的像素级微观元素,确定适用于月球表面的月貌基元,并通过聚合规则分析撞击地貌单元及其内部空间结构。最终,基于月貌基元的种类和数量构建撞击坑分类图谱,以涵盖月球表面多尺度的撞击坑信息。

研究方法

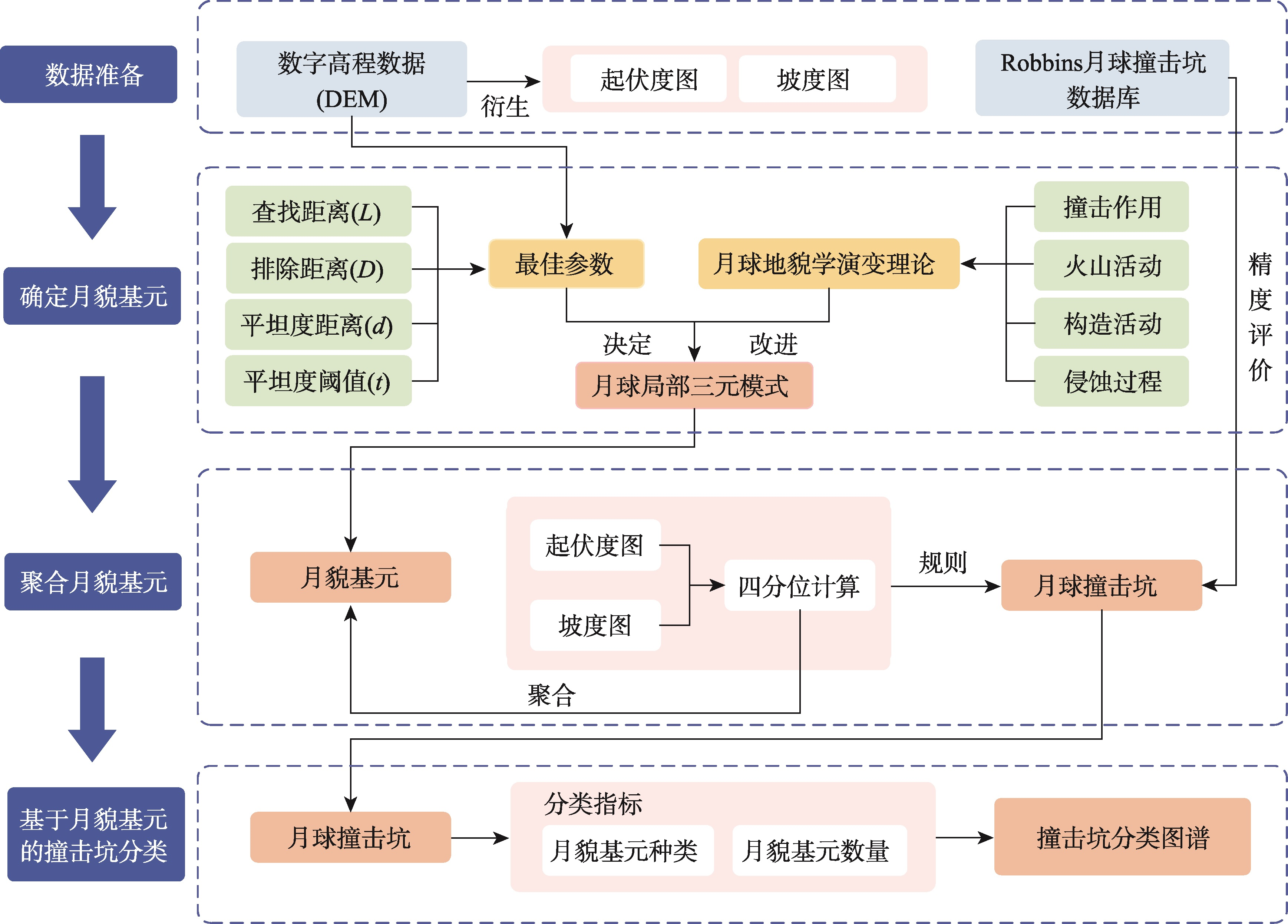

本研究基于月貌基元的月球撞击坑识别与分类过程包括三个主要步骤:确定月貌基元、基于聚合月貌基元的撞击坑构建、以及基于月貌基元的撞击坑分类。

图1 基于月貌基元的撞击坑识别与分类技术流程

确定月貌基元

利用地貌基元方法通过参数优化找到适合月球表面特征的一组最佳参数,计算10个地貌基元,并依据月球地貌学演变理论改进地貌基元以确定像素级微观元素——月貌基元。

关键步骤:

- 最佳参数设置

- 月球地貌学演变理论应用

- 局部三元模式计算

撞击坑构建

引入地形起伏度和坡度两个地形因子,分别计算其四分位数以构建一套规则聚合月貌基元,生成具有地学含义且包含空间结构的月球撞击坑。

关键步骤:

- 地形因子四分位数划分

- 月貌基元聚合规则制定

- 撞击坑空间结构构建

撞击坑分类

根据月貌基元的种类和数量从像素尺度实现对加加林环形山区域撞击坑的精细分类,并建立完善的撞击坑类型分类图谱。

关键步骤:

- 剖面线月貌基元分布分析

- 月貌基元种类与数量统计

- 撞击坑分类图谱构建

参数优化设计

本研究利用地貌基元方法,通过参数优化确定最适合描绘月球地貌特征的空间尺度,生成像素级局部三元模式。针对每个DEM像素,地形参数决定了局部三元模式反映地形特征的准确性。

| 参数 | 含义 | 设置值 |

|---|---|---|

| 查找距离(L) | 计算天顶角和最低角的最大允许距离,表示地形要素的最大尺度 | 10、15、20、30、50像素 |

| 排除距离(D) | 确定最近邻域的半径 | 3像素 |

| 平坦度阈值(t) | 天顶角与最低角之间的角度差,表征研究区域的平坦度 | 1°和2° |

| 平坦度距离(d) | 用于消除当L非常大时出现的伪平坦效应 | 根据L值设置:3.17-4.00 |

为优化模型中的4个关键参数(L、D、t、d),本研究采用混淆正交实验设计方法,在有限的实验次数内系统评估不同参数组合对结果的影响,从而确定最佳设置。

聚合规则设计

月貌基元用于表征月球表面不可再分的微观特征。由于其无法直接作为地貌单元进行分析,需要通过聚合构建具有地貌学意义的月球撞击坑单元。

本研究引入地形起伏度和坡度作为地形因子,构建月貌基元的聚合规则。通过四分位数划分地形起伏度和坡度,能够有效提取撞击坑的特定地貌特征。

地形起伏度四分位划分

- [0, 6.3) m:平坦区域,对应撞击坑底部平原

- [6.3, 12.6) m:线性地貌为主,如坑链、辐射纹等

- [12.6, 18.8) m:中央峰及大型撞击坑的多环山脉

- [18.8, 800.2) m:大型撞击坑的多环山脉

坡度四分位划分

- [0, 2.5)°:所有平坦区域

- [2.5, 4.4)°:中小型撞击坑坑底与坑壁的过渡区域

- [4.4, 6.9)°:中小型撞击坑坑壁与坑缘的过渡区域

- [6.9, 80.3)°:陡峭的撞击坑壁

月貌基元

月球地貌学演变理论

本研究基于月球地貌演变的特征,对地貌基元进行改进,形成适用于月球地貌特征的月貌基元。天体撞击、火山活动、内部构造、太阳辐射和太空风化、引力作用以及时间累积效应在不同地质历史阶段发挥不同的主导作用,共同塑造了月球表面。

月球地貌形成机制

- 月球碗型撞击坑由小型天体高速撞击形成,形成原因包括冲击波的传播、溅射物的抛射和重力的调整

- 月球早期火山活动喷涌出的岩浆会填充撞击坑底部,冷却后形成相对平坦的平原

- 撞击过程产生的巨大能量使岩石等物质熔化和破碎,之后重新凝固和堆积,会填平坑底的不平之处

- 当撞击能量足够大时,月球表层物质会产生强烈变形和运动,能量的快速释放和物质的弹性反弹使撞击坑底部中心位置的物质向上隆起,从而形成中央峰

月貌特征演变过程

- 撞击坑形成初期,坑壁岩石因能量冲击处于不稳定状态,随时间推移在月球微弱重力作用下逐渐崩塌和滑落,形成类似阶梯的形状

- 较大的撞击坑形成后可能因后续小型撞击在原坑壁上继续叠加,进一步形成类似阶梯的形态

- 月表的丘陵主要由撞击形成,多次小型撞击形成小的凸起和凹陷叠加,逐渐形成丘陵地貌

- 在月球火山活动时期,火山喷发后的熔岩流在流动过程中塑造出谷地形态

基于地貌学演变的月貌基元

通过深入分析月球地貌演变特征,结合其形态和成因规律,基于地貌基元思想提取了月貌基元。这些月貌基元不仅反映了月球表面的微观形态特征,还包含了其形成和演变的地质信息。

平坦

平原、撞击盆地平原

山峰

中央峰

山脊

山脉隆起部分

山肩

撞击坑坑缘

山嘴

梯级坑壁

坡地

丘陵

洼地

撞击坑坑壁

坡麓

弧形坑壁

山谷

月溪、月谷

凹地

撞击坑底部

撞击坑识别

本研究根据月貌基元的聚合规则,提出了划定月球撞击坑的技术流程。首先,准备月貌基元图和DEM数据,在ArcGIS平台上基于DEM分别生成地形起伏度和坡度。同时使用"重分类"工具将月貌基元图提取为多个单独的掩模,每个掩模图对应一种月貌基元类型。

识别流程

- 基于优化参数生成月貌基元图

- 提取各类月貌基元掩模

- 计算地形起伏度和坡度

- 根据四分位数划分地形因子

- 应用聚合规则构建撞击坑

- 提取撞击坑边界和内部结构

识别特点

- 多尺度识别:通过调整查找距离L参数,可以实现不同尺度撞击坑的识别

- 高效计算:仅需对DEM进行一次扫描,计算效率显著高于传统方法

- 自适应性:根据月球表面特性自动调整参数,适应不同地形条件

- 内部结构识别:能够识别撞击坑内部的细微结构,如中央峰、环形山等

与传统方法相比,基于月貌基元的撞击坑识别方法具有以下优势:

- 通过自下而上的方式,定义了有限数量的基本三元模式,涵盖了所有地貌类型,能够精确表达月球表面的微观形态

- 仅需对DEM进行一次扫描,即可检测到不同空间尺度下的地貌特征,展现出极高的计算效率

- 结合月球地貌学演变理论,使识别结果具有更强的地学意义

- 能够识别出传统方法难以捕捉的复杂地形特征,如撞击坑内部的微小结构

撞击坑分类

基于月貌基元的撞击坑分类是本研究的核心内容。通过分析月貌基元在撞击坑内部的分布特征,结合撞击坑的大小和形态特征,建立了一套完整的撞击坑分类图谱。

撞击坑分类体系

本研究最终建立了撞击坑分类图谱,包括以下八种类型:

| 类型 | 特征描述 | 主要月貌基元组成 |

|---|---|---|

| 简单酒窝型 | 直径较小,形态简单,呈碗状凹陷 | 凹地、洼地 |

| 小规模碗型 | 碗状结构明显,边缘清晰 | 凹地、洼地、坡麓 |

| 小规模平底型 | 底部较为平坦,边壁陡峭 | 平坦、洼地、坡麓 |

| 小规模中央峰型 | 中央有隆起,形成小型中央峰 | 平坦、山峰、洼地、坡麓 |

| 中等平原型 | 底部平坦开阔,形成平原 | 平坦、坡地、山肩 |

| 中等中央峰型 | 中央峰发育明显,周围为平原 | 平坦、山峰、山肩、坡地 |

| 大环状平原型 | 形成大型环形平原,边缘有山脊 | 平坦、山脊、山肩、坡地 |

| 特大复杂型 | 结构复杂,有多重环、中央山脉等 | 平坦、山峰、山脊、山肩、山谷 |

分类依据

本研究的撞击坑分类基于以下几个关键因素:

- 月貌基元的种类和比例

- 撞击坑的直径大小

- 内部结构的复杂性

- 形态特征的明显程度

- 地形起伏度和坡度分布

分类方法创新

相比传统分类方法,本研究的创新点在于:

- 从像素级微观特征出发,实现更精细的分类

- 结合地貌学演变理论,分类具有更强的地学意义

- 多尺度分类方法,适用于不同大小的撞击坑

- 考虑内部结构特征,分类更加全面和系统

结果与分析

本研究通过在加加林环形山区域应用所提出的方法,获得了一系列重要结果。研究表明,生成的月貌基元图表现出显著的空间聚合性,分类边界清晰,对月球撞击坑的表征准确度高。

参数优化结果

通过混淆正交实验,确定了最佳参数组合:

- 查找距离(L):20像素

- 排除距离(D):3像素

- 平坦度阈值(t):1°

- 平坦度距离(d):3.33像素

该参数组合能够最准确地反映月球表面的微观地貌特征,平衡了局部细节和整体结构的表达。

识别精度评估

通过与人工标注的撞击坑数据比较,评估了识别精度:

- 精确率:88.24%

- 召回率:84.96%

- F1分数:86.57%

这一结果显著优于传统的撞击坑识别方法,特别是在识别小型撞击坑和复杂地形区域的撞击坑方面。

本研究的关键发现包括:

- 月貌基元方法能够有效捕捉撞击坑的内部结构细节,提供了像素级的形态特征描述

- 不同类型撞击坑具有明显不同的月貌基元组成特征,可作为分类的重要依据

- 通过调整查找距离参数,可以实现多尺度撞击坑的识别,适应不同大小的撞击坑

- 月貌基元的空间分布模式与撞击坑的形成机制和演化过程密切相关

应用价值分析

本研究提出的基于月貌基元的撞击坑识别与分类方法具有重要的应用价值:

探测任务支持

为月球着陆点选择提供详细的地形信息,提高着陆安全性

年代学研究

通过撞击坑密度和分布特征,为月球表面年龄估算提供依据

地形制图

为月球地形制图提供高精度的撞击坑信息,提升地图质量

结论

本研究引入了一种基于地貌基元的尺度自适应算法,用于自动分类微观月貌特征。通过优化地形参数来定义月球地貌的局部三元模式,确定了适合月球表面特征的月貌基元。

主要结论

- 本研究提出的方法通过四参数约束窗口,在局部最优空间尺度上细化月貌基元,结合月球地貌学演变理论计算局部三元模式,有效提取了月球微观形貌基本单元。

- 生成的月貌基元图表现出显著的空间聚合性,分类边界清晰,对月球撞击坑的表征准确度高,能够有效捕捉撞击坑的内部结构细节,提供了像素级的形态特征描述。

- 实现了多尺度撞击坑识别,精确率达到88.24%,召回率为84.96%,F1分数为86.57%,显著优于传统方法。

- 建立了完善的撞击坑分类图谱,包括简单酒窝型、小规模碗型、小规模平底型、小规模中央峰型、中等平原型、中等中央峰型、大环状平原型和特大复杂型八种类型。

本研究的意义在于:

- 提出了一种新的月球撞击坑识别与分类方法,为月球地貌研究提供了新的技术路线

- 从像素级微观特征出发,实现了对月球表面形貌的精细刻画,为深入理解月球地质演化提供了新视角

- 建立的撞击坑分类图谱,为月球科学研究和探测任务规划提供了重要参考

- 该方法在识别撞击坑时展现了稳健性和高效率,并且识别和分类后的撞击坑为月球地貌学和地质学分析提供了多尺度的地貌单元

未来展望

基于本研究的成果,未来可以在以下几个方面进行深入研究:

方法优化

- 结合深度学习技术,进一步提高月貌基元的识别精度

- 探索更多地形参数的组合,以适应更复杂的月球表面地形

- 研究月貌基元在不同分辨率DEM数据上的适应性

应用拓展

- 将该方法应用于其他行星的撞击坑识别与分类

- 基于月貌基元开展月球地质年代学研究

- 结合月球资源探测,为月球基地选址提供支持