1 引言

近年来,随着气候增暖,极端日强降水、旱涝急转频繁袭击全球各地,严重威胁人类生命财产安全和国家经济高质量发展。其中,掌握日尺度降水数量、频率、空间分布、变化趋势等信息对于研究极端降水事件的成因、演变规律及潜在影响具有不可替代的重要意义。

然而,由于时空变化的不确定性,准确估计逐日降水量仍是一项严峻的挑战,特别是在地形复杂区域。

目前,日降水获取方式主要包括雨量站观测、地面雷达估测、遥感卫星反演和模式降水与再分析数据集。其中,雨量站能够获取真实可靠的点降水观测数据,但受地理位置和经济状况影响,部分区域的雨量站分布稀疏且极不均匀,难以准确刻画降水的连续空间特征。

卫星降水产品优势

卫星降水产品(SPP)具有时间分辨率高、空间覆盖范围广和连续性好等优势,已成为水文研究的重要数据源。

现有问题

现有SPP存在一定的随机误差和系统误差,难以满足流域尺度逐日水文分析需求。高效融合实测站点数据与SPP是提高降水估计精度的有效途径。

2 研究方法

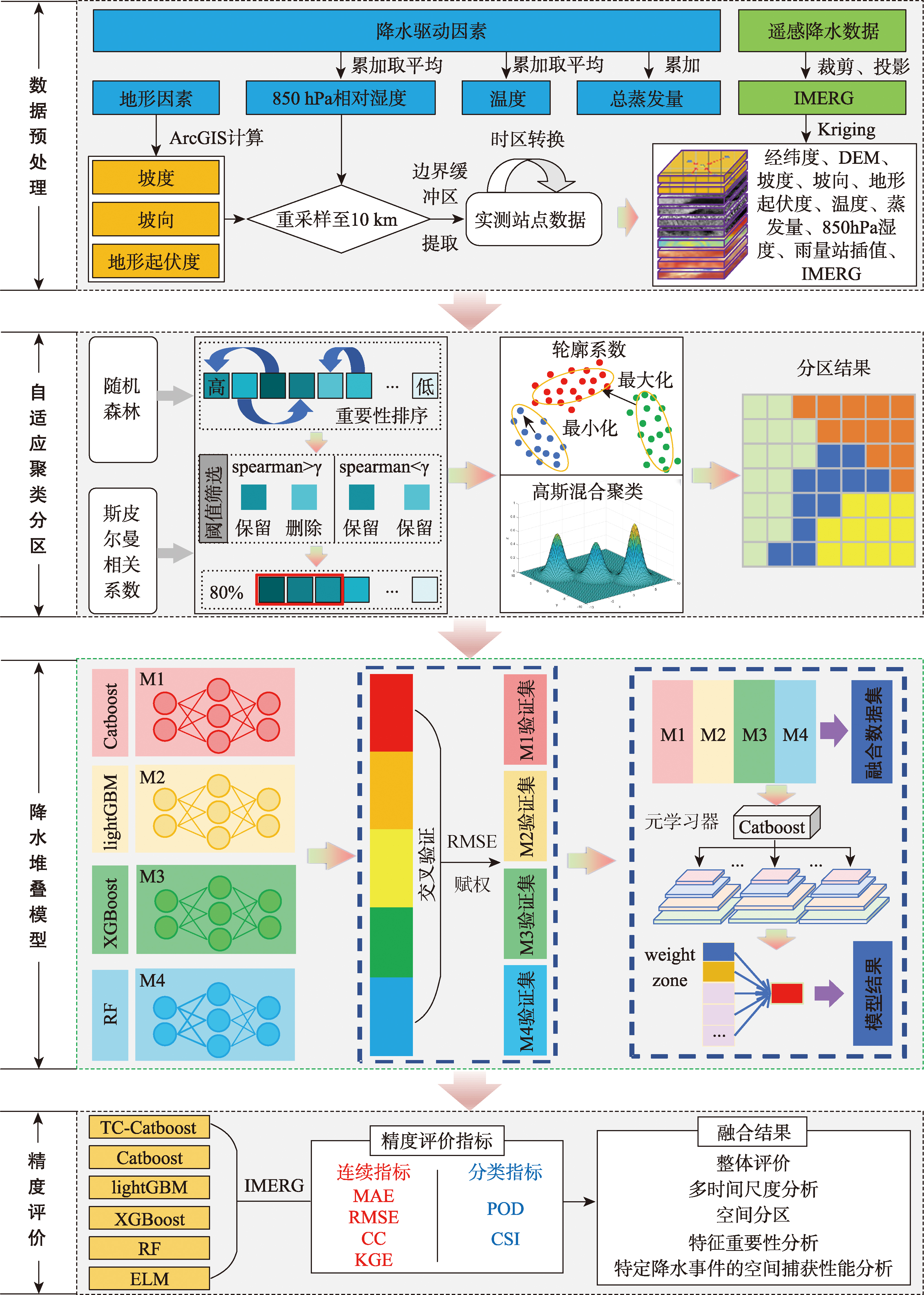

为充分考虑逐日降水的空间异质性以及耦合多种机器学习模型优势,本文提出了一种基于降水空间异质性的加权堆叠方法来改进逐日SPP的性能(图1),主要包括数据预处理、自适应聚类分区、加权堆叠模型和精度分析4个部分。

SHW-Stacking技术路线

图1 SHW-Stacking技术路线

2.1 数据预处理

首先将中国区域多源驱动因子重采样至相同空间分辨率(10 km);其次为考虑降水的空间相关性,利用周围站点的降水值进行克里金插值;然后以10 km缓冲半径生成中国区域缓冲区,以期减少边界像元的数据缺失;最后将多源驱动因子信息提取至站点位置,并去除缺失值和异常值。

2.2 自适应聚类分区

由于逐日降水在空间分布上呈现出显著的异质性且诱发因素存在明显差异,掣肘传统融合方法预测降水的能力。基于此,本文提出了一种自适应特征优选聚类分区方法。

该方法能够耦合特征重要性和非线性相关性筛选最优特征用于高斯混合聚类(GMM)以实现逐日最优分区。

2.3 降水堆叠模型

鉴于降水分布呈现显著空间非连续性以及不同基学习器捕捉降水特征时存在差异性,本文选择Catboost、lightGBM、XGBoost和RF作为基学习器,Catboost作为元学习器,构建了精准捕捉降水空间异质性的加权堆叠模型。

具体而言,首先引入类别型变量—自适应分区作为降水特征构建模型,并利用基学习器对训练集数据进行k折交叉训练(如k=5);其次构建权重函数对基学习器进行动态赋权;最后利用元学习器获得最终预测值,并将模型迁移应用至全局。

2.4 精度分析

为定量评估本文方法的准确性和高效性,选取了6种降水融合方法和原始SPP进行对比,包括基于传统分区的Catboost(TC-Catboost)、单一机器学习方法(Catboost、lightGBM、XGBoost、RF、ELM)以及IMERG降水产品。

3 实验结果与分析

3.1 整体性能

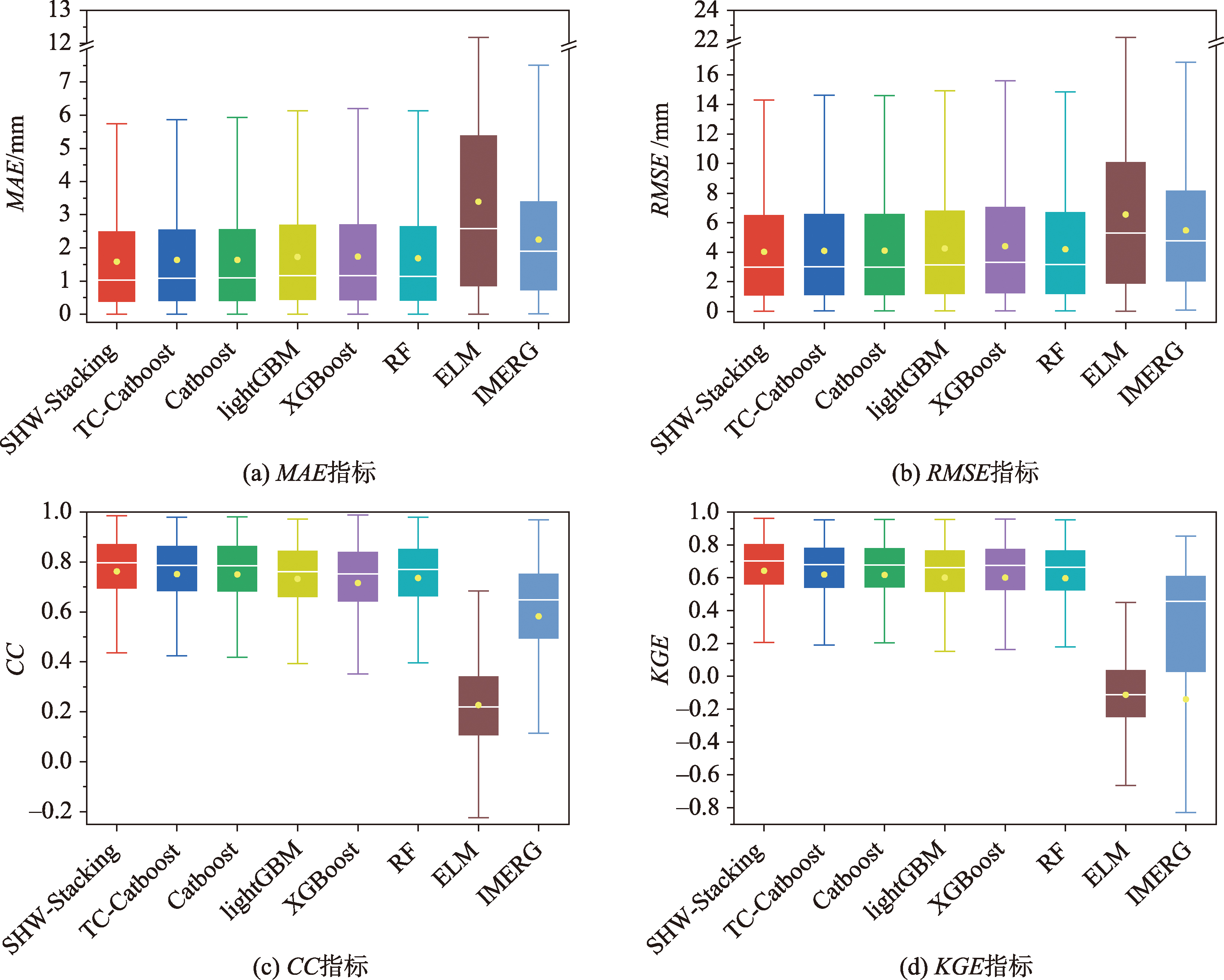

图2展示了8种降水产品日尺度误差统计指标的箱线图。结果显示,SHW-Stacking和TC-Catboost的2种顾及降水空间异质性融合结果明显优于传统机器学习方法,这表明考虑降水空间异质性的影响能够有效提高逐日融合降水产品精度。

其中,本文提出的SHW-Stacking融合结果最优,MAE、RMSE、CC和KGE 4种指标的中位数分别为1.03 mm、2.98 mm、0.797、0.703,而其它降水融合方法4种指标中位数范围分别为1.08~2.58 mm、2.99~5.31 mm、0.220~0.786、-0.112~0.680。

图2 2016—2020年不同方法日尺度精度指标箱线图

SHW-Stacking的高性能主要归因于能充分顾及降水空间异质性和机器学习模型预测降水能力的差异性,更有利于捕捉局部降水细节。与传统方法对比,本文方法融合降水产品的MAE和RMSE至少降低了4.6%和0.3%, CC和KGE至少提高了1.4%和3.4%。

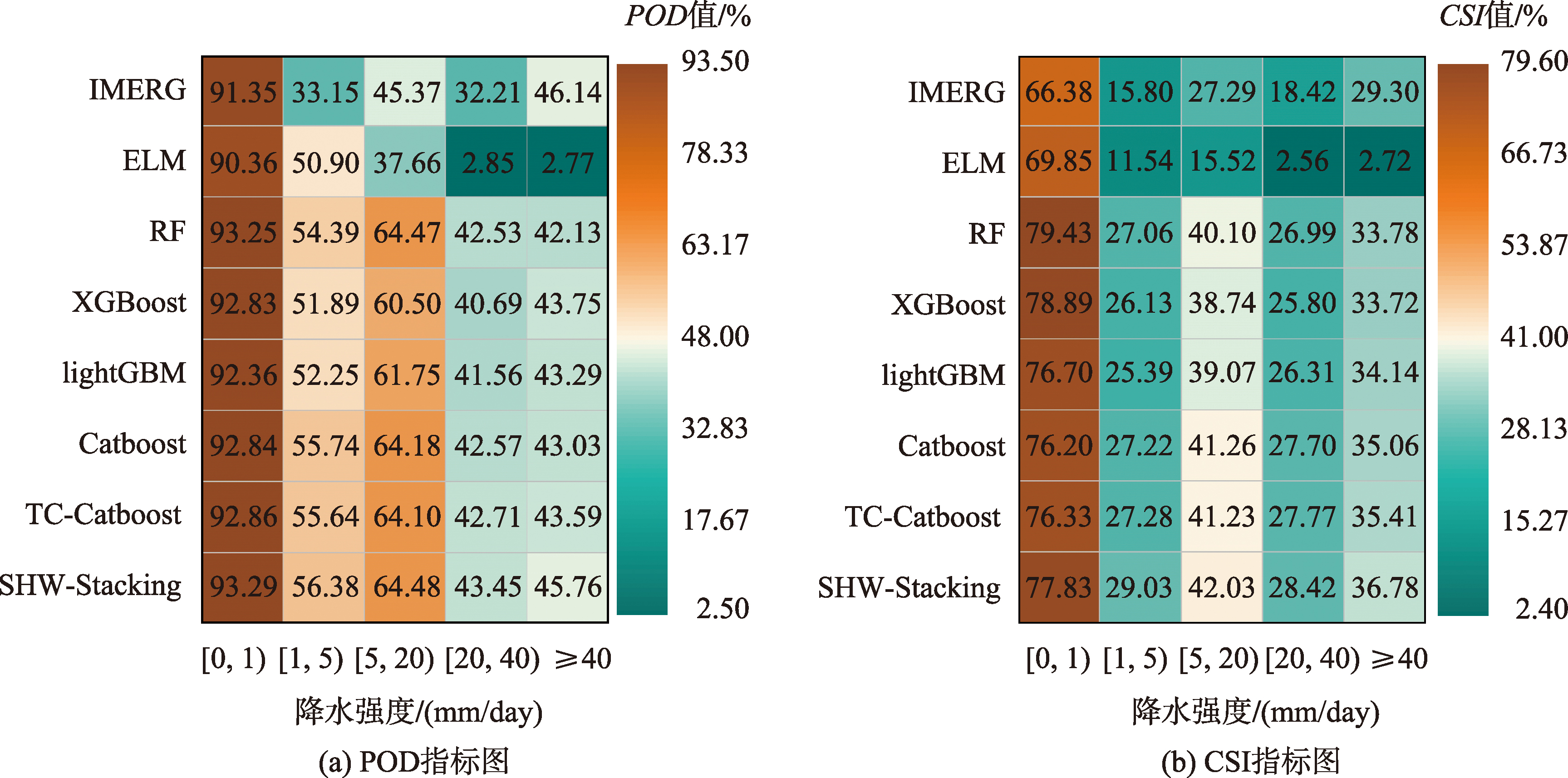

图3 不同降水强度下各方法的POD与CSI指标图

结果表明,在[0,1) mm/day(微量降水)的强度区间内,各降水产品的捕捉能力展现出最优性能,采用不同分区策略的SHW-Stacking和TC-Catboost方法优于其他机器学习方法。

值得注意的是,SHW-Stacking在各降水强度下的POD和CSI均优于其他对比方法。相比之下,ELM的表现欠佳,其精度甚至低于原始SPP。

此外,降水产品在不同降水强度下的性能呈现出相似的趋势,即在[5,20) mm/day(中雨)的强度区间内呈现出最优性能,而在[20,40) mm/day(大雨)的强度区间内表现最差。

3.2 多时间尺度分析

3.2.1 季尺度分析

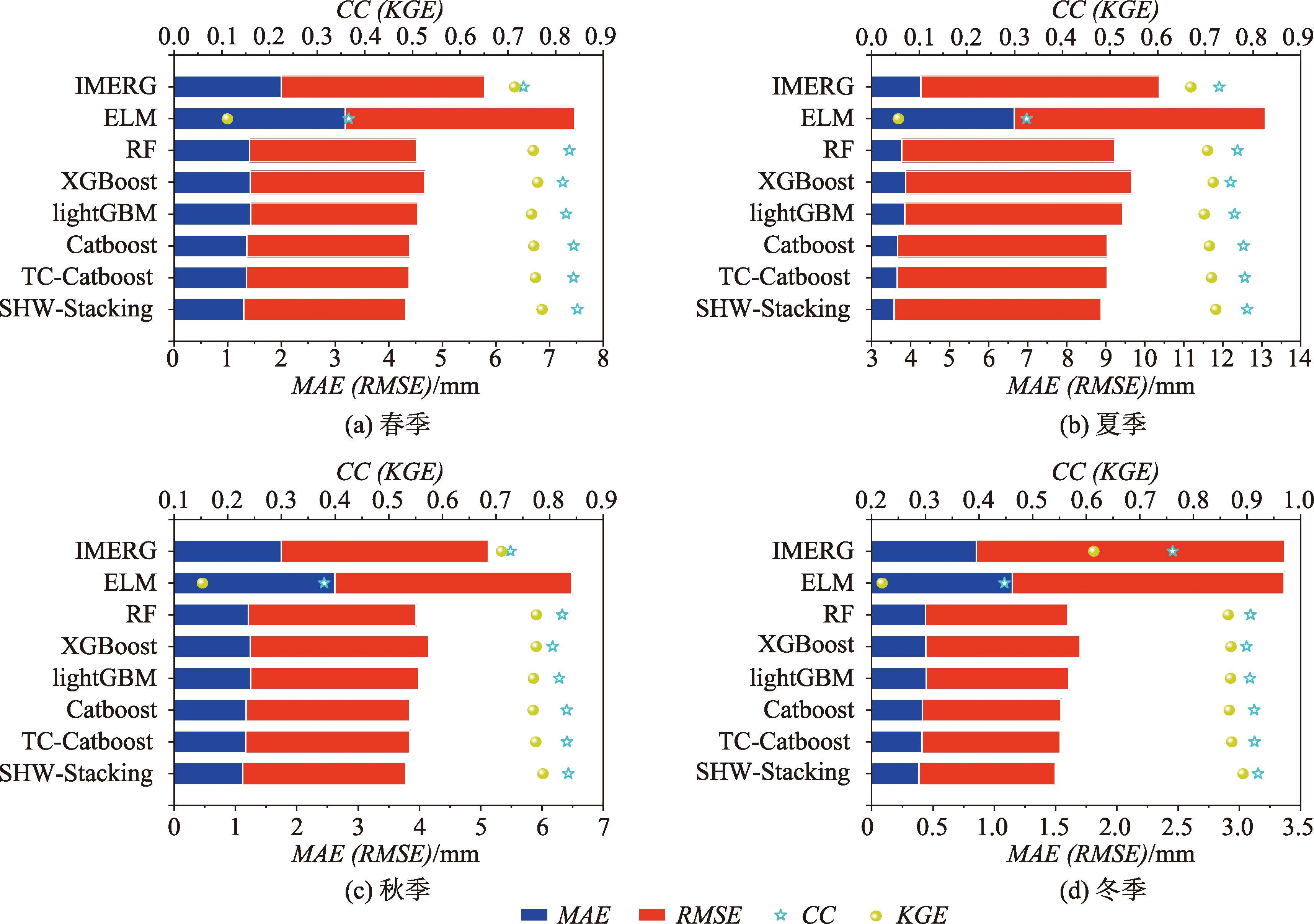

图4 2016—2020年不同方法季节尺度精度指标图

图5展示了7种融合降水产品和原始SPP的季节尺度的精度结果。结果表明,SHW-Stacking在各个季节的融合精度均优于其它方法,MAE至少降低3.1%, KGE至少提高1.9%, TC-Catboost次之,ELM最差。

相较于原始SPP的MAE和EMSE分别降低28.0%和25.0%, CC和KGE分别提高14.9%和17.2%。同时,夏季降水融合误差明显高于其它季节且冬季最优, MAE至少降低6.1%, KGE至少提高2.4%。

3.2.2 年尺度分析

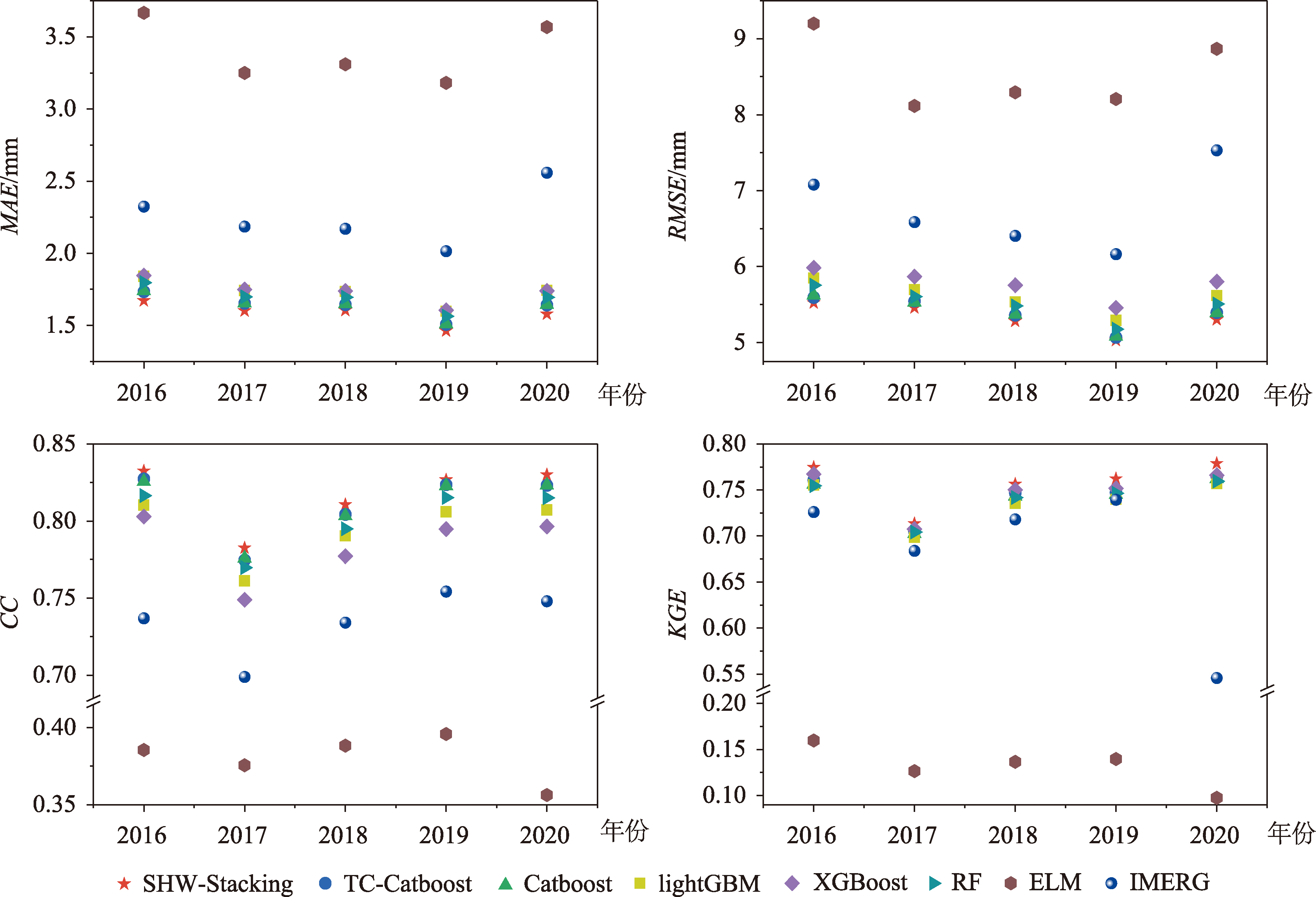

图5 2016—2020年不同方法年尺度精度指标

图6展示了7种融合降水产品和原始SPP年尺度的预测结果。由图可知,在所有融合方法中,ELM融合结果最差, XGBoost次之, SHW-Stacking精度最高, MAE至少降低2.7%, KGE至少提高2.0%。

在5年中均优于其他方法, MAE平均降低19.7%, KGE平均提高18.1%。相较于原始SPP的MAE和EMSE分别降低29.6%和21.3%, CC和KGE分别提高11.2%和10.9%,融合效果与月、季尺度基本一致。

3.3 特定降水事件的空间捕获性能分析

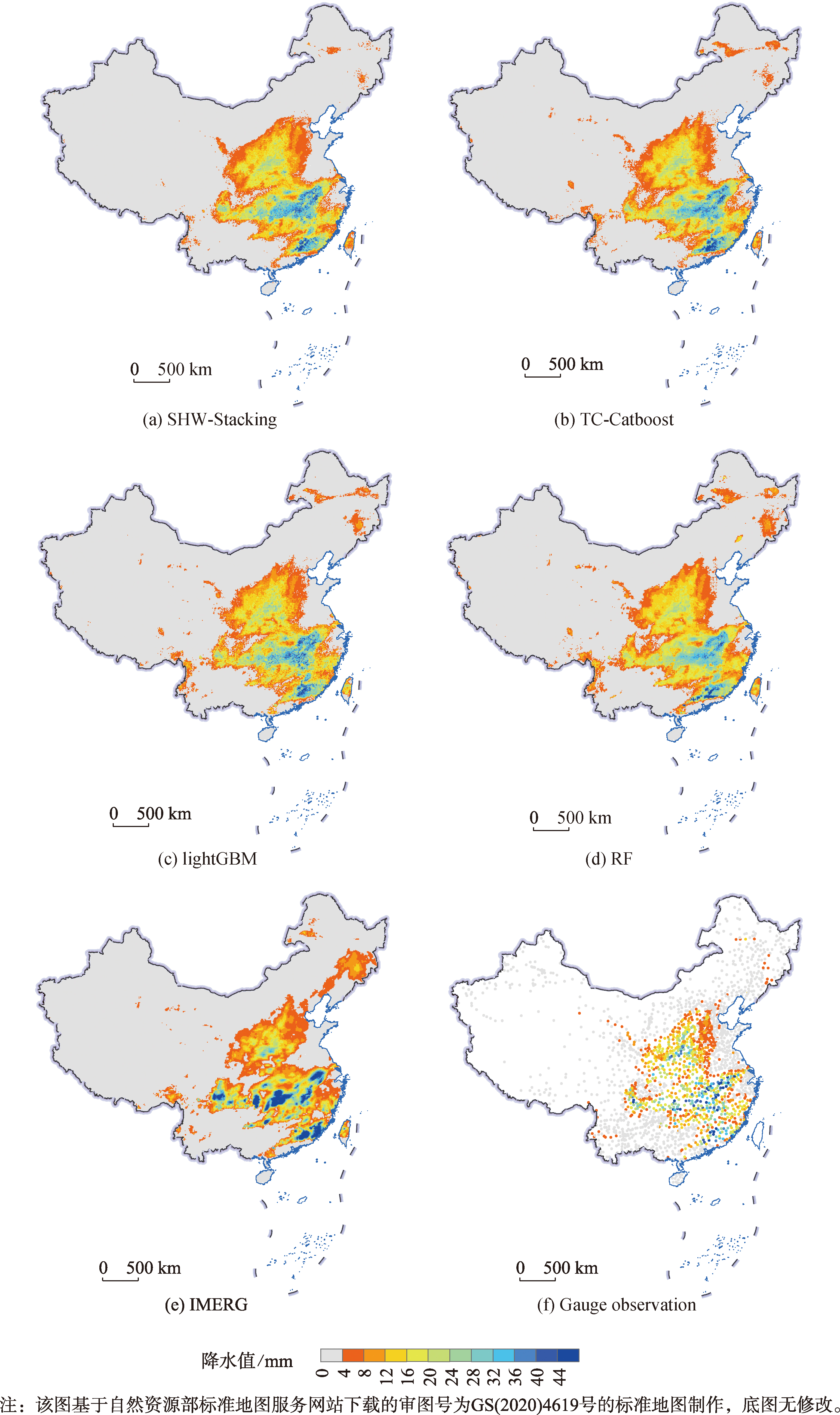

为进一步探究降水产品的空间分布特征,本文选择降水值高低差异大且降水分布范围广的日降水(2016年4月15日),并选取4种融合效果较好的降水产品(SHW-Stacking、TC-Catboost、lightGBM和RF)、IMERG以及雨量站降水绘制降水空间分布(图6)。

图6 2016年4月15日中国区域各方法融合结果空间分布

结果显示,SHW-Stacking(图6(a))方法改善了降水高估现象和空间纹理特征,符合实际降水分布特征,同时具有较强的微量降水捕捉能力,空间细节刻画更加详细,局部降水更具连续性,准确再现实测降水空间分布。

TC-Catboost方法(图6(b))与Catboost方法融合降水的空间分布结果大致相同,在全局方面校正效果明显,但局部降水细节表现不明显,原因是传统气候分区难以捕捉局部降水细节。

lightGBM方法(图6(c))在高降水区域校正结果较好,但在低降水区域存在高估现象,存在较为明显的"碎片化"现象,整体融合结果较差。

RF方法(图6(d))虽然相较其它单一方法融合效果更平滑,但仍存在明显的块状分布和降水低估现象。原始降水产品IMERG(图6(e))能够大致表现全局降水空间分布,但受传感器和反演算法等的影响,仍存在降水低估现象,且细节特征表现较差,难以满足降水精细化研究需要。

图6(f)展示了2016年4月15日中国雨量站实测降水空间分布。由图可知,该日降水主要分布在岭南地区、长江中下游地区、四川盆地和中原地区,少量分布在东北平原和青藏高原南部,降水分布呈现出显著的空间异质性且与SHW-Stacking融合降水产品大致相同。

6 结论

针对目前SPP空间细节描述不足且传统机器学习方法对模拟结果过度平滑等问题,本文提出了一种基于空间异质性的加权堆叠逐日SPP性能改进方法(SHW-Stacking)。该方法通过考虑降水空间异质性进行自适应聚类分区,并根据捕捉降水能力的差异性构建加权Stacking模型。

使用SHW-Stacking将中国区域逐日IMERG产品与实测站点数据进行融合,并与6种机器学习方法(TC-Catboost、Catboost、lightGBM、XGBoost、RF、ELM)和原始SPP对比,主要结论如下:

1. 整体性能优势

SHW-Stacking获取的降水空间分布与实际分布基本一致,能够准确的刻画局部降水细节,为降水和水文研究提供了高精度的融合降水产品。在不同时间尺度上,SHW-Stacking的精度也最高。

2. 降水强度表现

不同降水产品在各降水强度下的性能呈现出相似的趋势,即在[5,20) mm/day(中雨)的强度区间内呈现出最优性能,而在[20,40) mm/day(大雨)的强度区间内表现最差。

3. 空间异质性影响

在降水融合驱动因子中,聚类分区因素的重要性仅次于IMERG,其作为首要和次要影响因子的天数占5年总天数比例分别达到39.6%和33.9%,这表明大范围降水存在明显的空间异质性。

4. 方法创新性

SHW-Stacking能够有效捕捉局部降水细节,精确刻画降水空间分布,为精细化降水数据生产提供了一种切实可行的思路和方法。

展望

受多种因素影响,本文方法在中小尺度短期强降水监测中具有一定挑战性。与此同时,目前已经出现众多各具优势的SPP。因此,后续研究拟考虑更多的驱动因素(土壤湿度、径流量等)并融合多源SPP以获得更高精度的降水产品。

* 以上内容由AI自动生成,内容仅供参考。对于因使用本网站以上内容产生的相关后果,本网站不承担任何商业和法律责任。