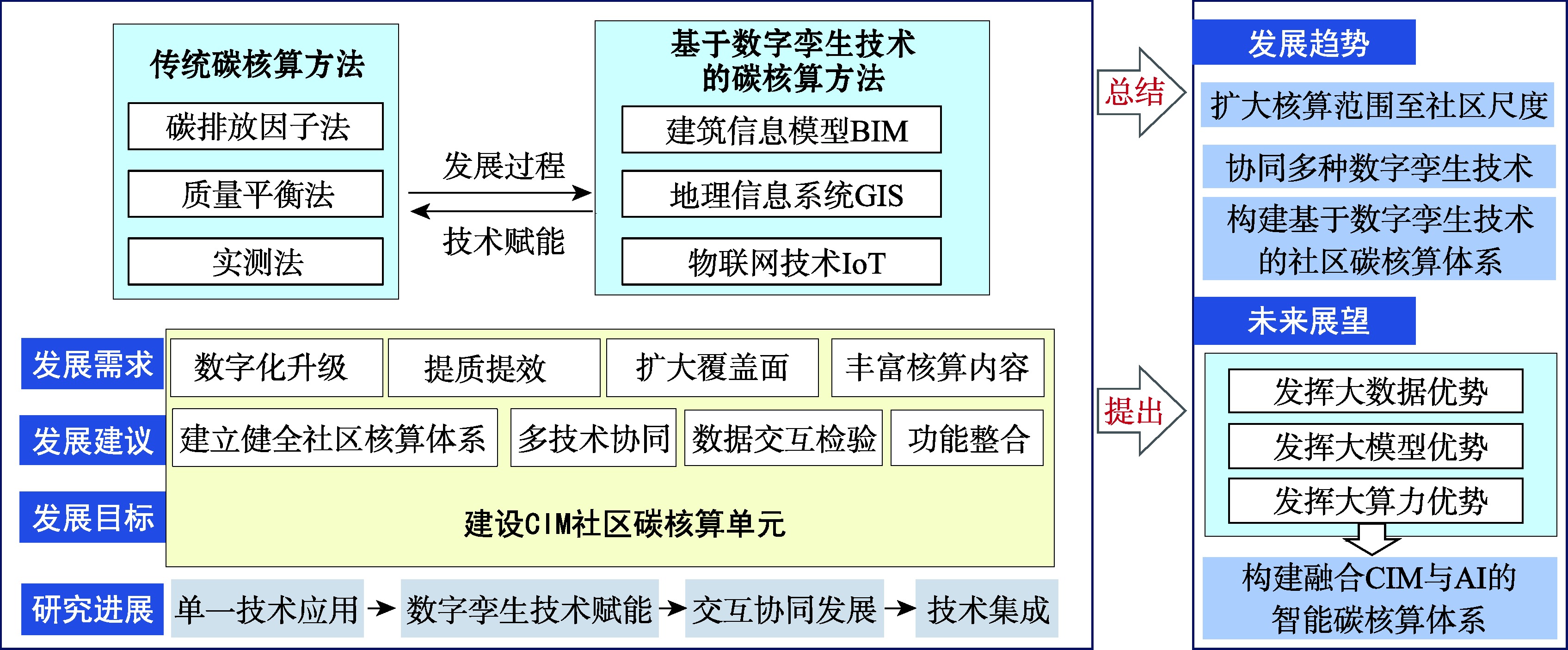

研究总体流程

研究总体流程图

在全球气候变化背景下,社区碳核算的重要性日益凸显

中国提出"双碳"目标,即2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。建筑业碳排放量占总量37%,是低碳节能关键领域。

社区作为城市基本构成单元,其碳排放水平直接影响建筑行业整体减排成效,精确核算对推动低碳转型具有重要意义。

研究总体流程图

目前社区尺度碳核算主要采用三种传统方法

公式:GHG排放 = AD × EF

优点:过程简单、易懂、可操作性强

缺点:数据具有高度区域差异性和不确定性

原理:基于质量守恒定律的科学计算

优点:准确性较高,能系统全面研究排放

缺点:物质流动复杂,难以准确测量追踪

方式:使用特殊仪器直接测量排放

优点:结果准确,直接反映实际情况

缺点:成本高、难度大,应用局限性明显

| 方法 | 所需数据 | 适用尺度 | 社区应用情况 |

|---|---|---|---|

| 排放因子法 | 活动数据、排放因子 | 宏观、微观 | 最常见,基于LCA全生命周期法 |

| 质量平衡法 | 原料投入量、产品产出量等 | 宏观、微观 | 应用较少,不能全面核算 |

| 实测法 | 排放源实时监测数据 | 微观 | 应用较少,实践难度大 |

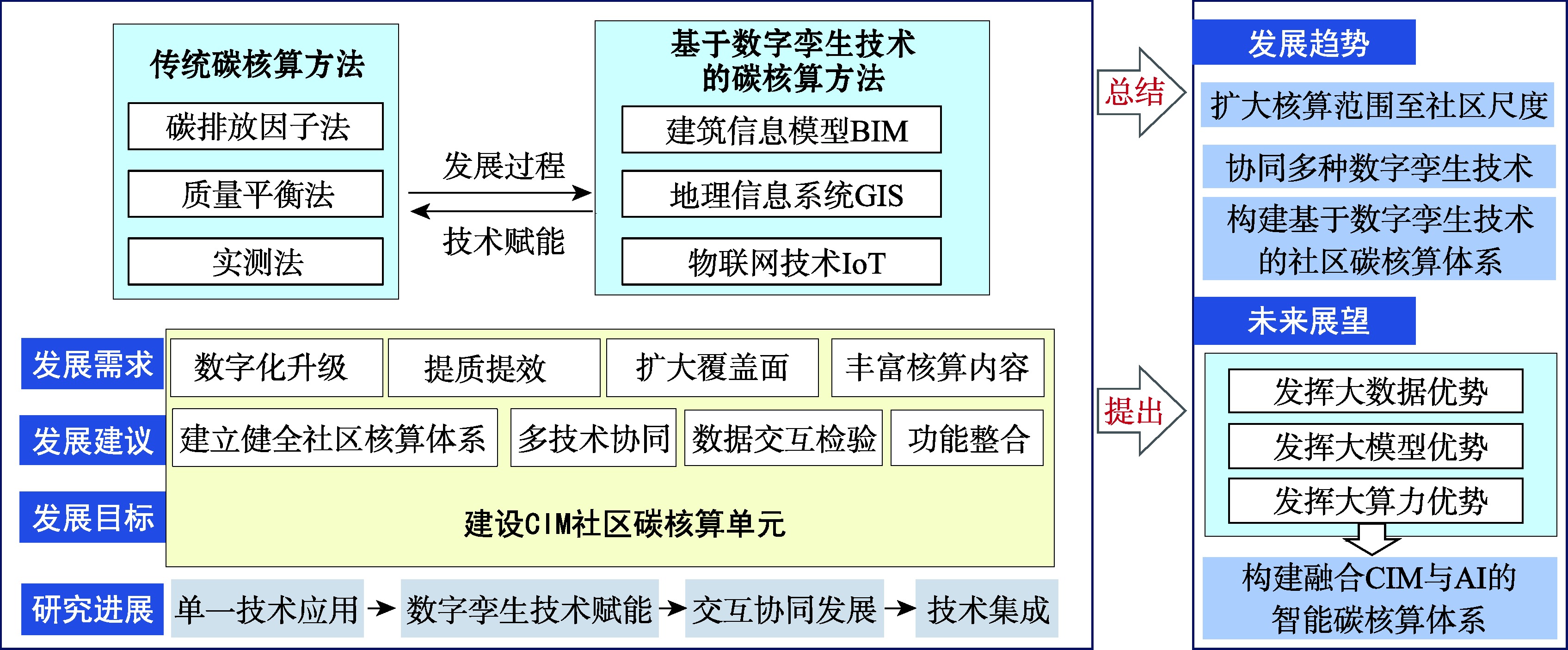

三大核心技术赋能社区碳核算数字化转型

建筑信息模型

地理信息系统

物联网

| 覆盖面 | BIM | GIS | IoT |

|---|---|---|---|

| 建筑空间可视化 | ✓ | × | × |

| 建设材料碳足迹核算 | ✓ | × | ✓ |

| 社区宏观视角可视化 | × | ✓ | × |

| 实时碳排放监测 | × | × | ✓ |

社区尺度碳核算的三大发展方向

将基于数字孪生技术的碳核算应用范围从建筑单体扩展到社区尺度,实现更全面的碳排放监测和管理。当前技术在建筑单体尺度的覆盖程度显著优于社区尺度,需要持续深入推进社区层面的研究。

推动BIM、GIS、IoT三项技术的深度融合,克服单一技术的局限性。当前研究多集中于单一技术或两项技术结合,缺少三项技术同时应用的综合性研究,需要构建统一的技术集成平台。

构建基于数字孪生技术的社区碳核算体系,依托CIM平台集成多种技术,实现数据收集、存储、处理和共享的全流程管理,为社区碳排放的计量、分析、预测和评估提供技术支撑。

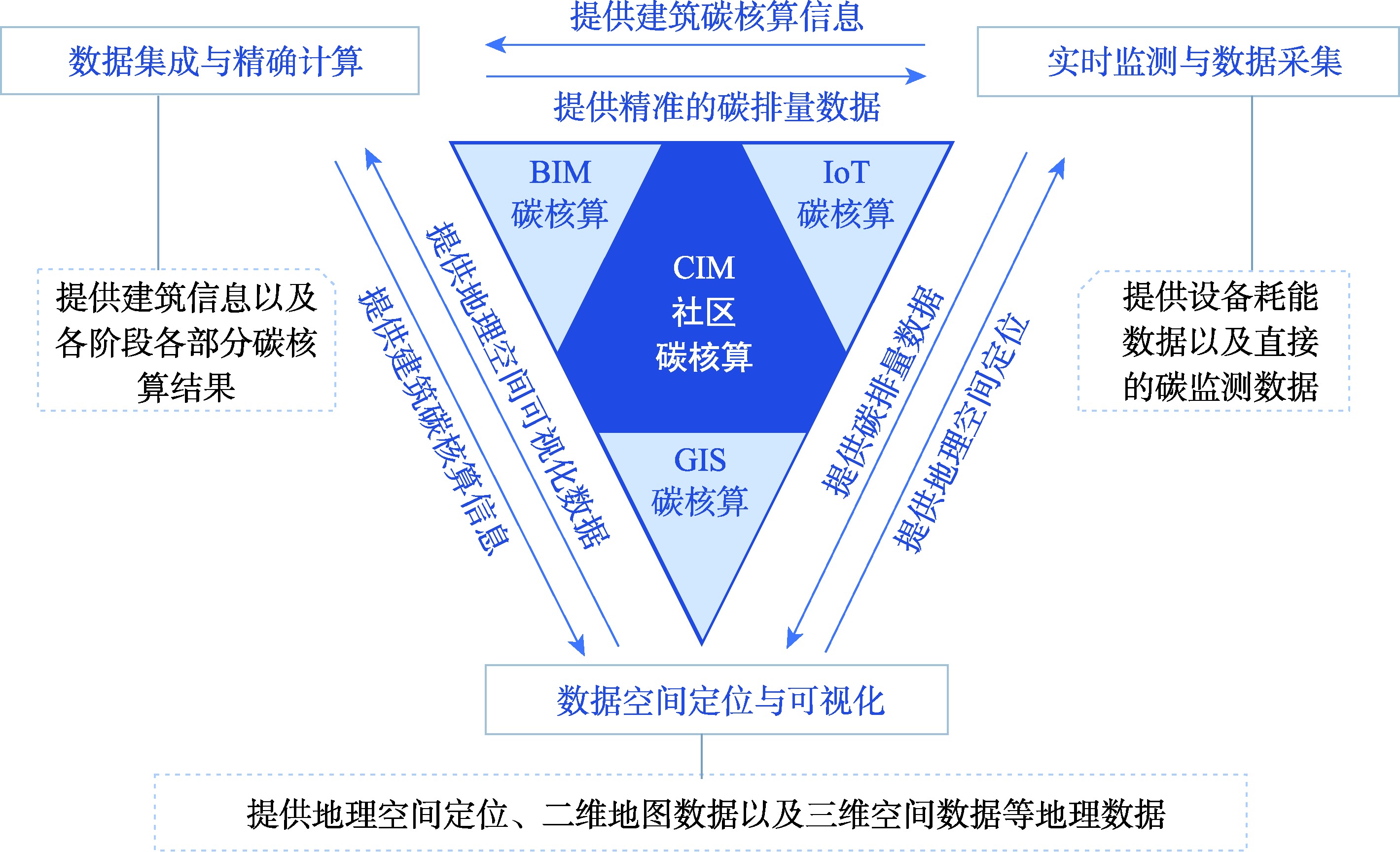

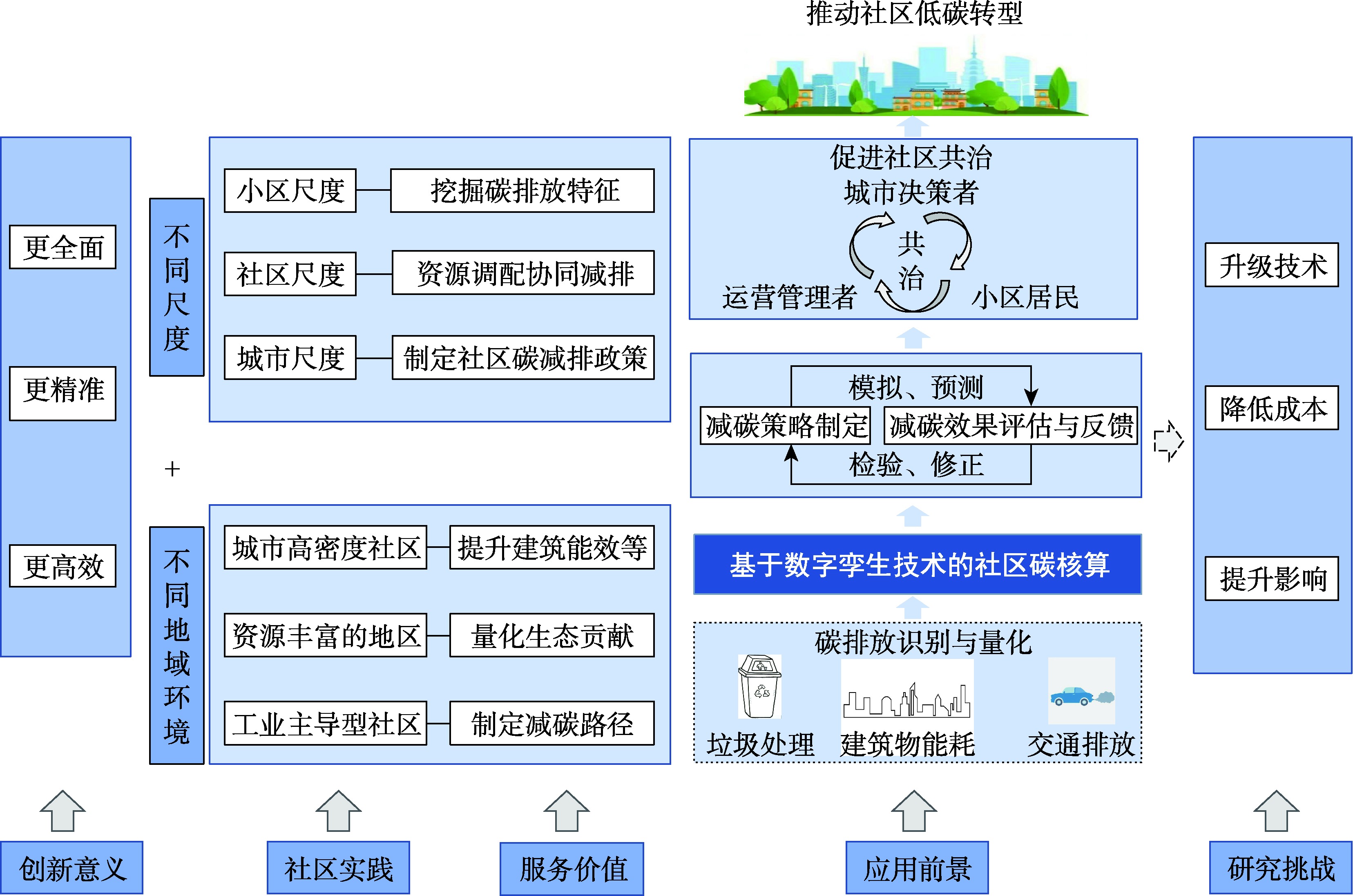

构建智慧城市智能化社区碳核算体系

基于城市信息模型(CIM)平台,集成BIM、GIS、IoT三种技术,实现建筑、基础设施及环境等多源数据的深度融合。

将CIM社区碳核算单元与AI智能体整合,充分发挥大数据、大模型和大算力优势,构建智能化碳核算体系。

CIM平台碳核算融合BIM、GIS、IoT发展趋势与潜力

不同类型社区碳核算创新意义、应用前景和服务价值

碳排放识别与量化

减碳策略科学制定

效果评估与实时反馈

推动社区低碳发展的新思路和新技术方法

系统梳理社区碳核算方法,为相关研究提供理论基础和方法指导

促进数字孪生技术集成发展,推动BIM、GIS、IoT技术协同应用

赋能社区科学减碳,为实现"双碳"目标提供技术支撑和决策依据

将核算范围扩大至社区尺度

协同多种数字孪生技术

促进碳核算更精确更全面更智能

以上内容由AI自动生成,内容仅供参考。对于因使用本网站以上内容产生的相关后果,本网站不承担任何商业和法律责任。