研究背景与目标

现实挑战

- 交通运输业是中国碳排放增长最快的行业之一

- 道路交通碳排放占交通碳排放的70%-80%

- 现有研究忽视空间非平稳性和非线性效应

研究目标

- 量化RTCE和路网形态的空间分布特征

- 探索路网形态对RTCE的空间异质性影响

- 研究空间非平稳性、非线性影响机制

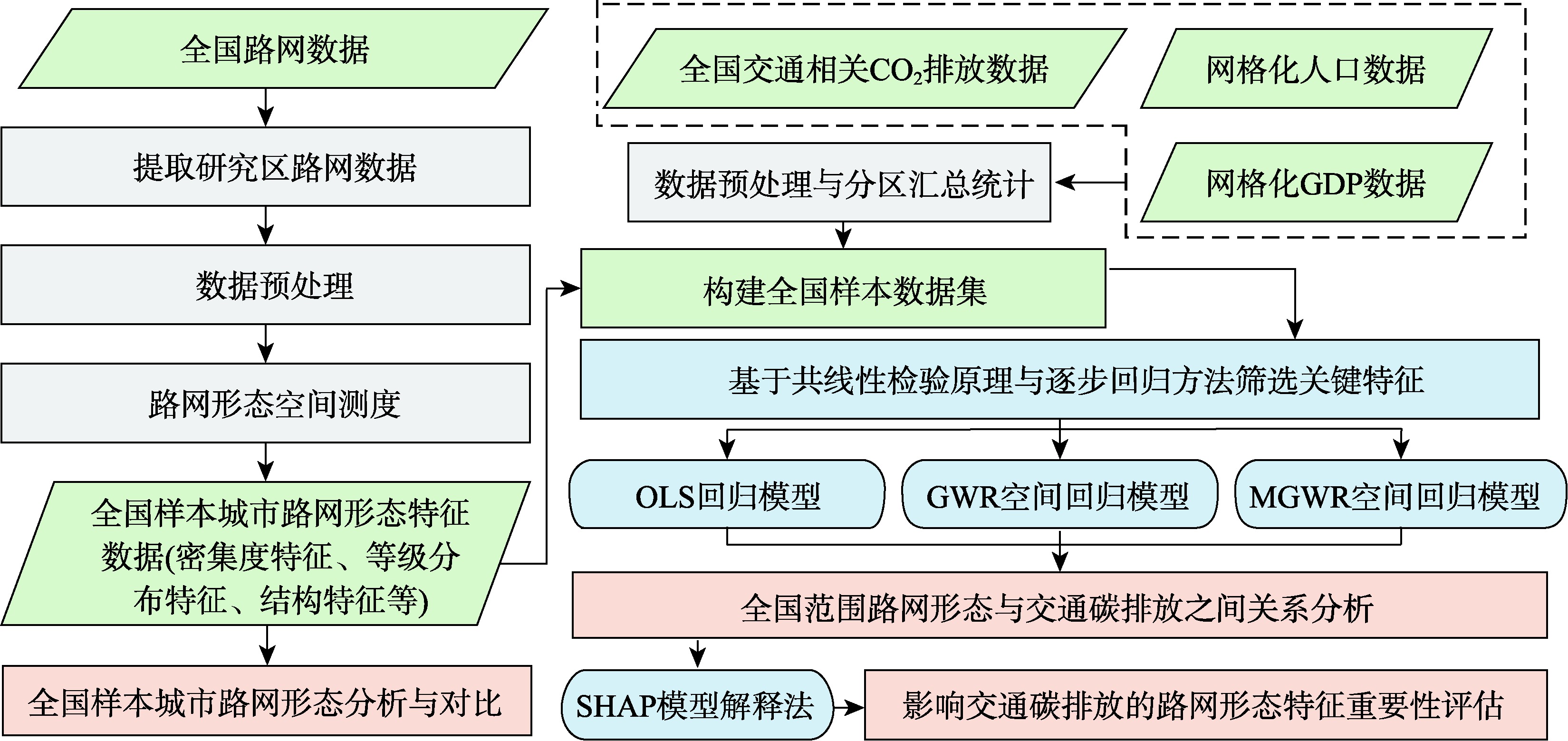

研究方法与技术路线

图1 本文技术路线

MGWR模型

多尺度地理加权回归模型,能够处理不同变量的多尺度效应, 揭示路网形态对RTCE的空间异质性影响。

模型性能对比

MGWR R²

0.718

GWR R²

0.579

OLS R²

0.527

SHAP方法

基于博弈论的Shapley值,量化各路网形态特征对RTCE的相对重要性, 解释变量间的复杂非线性关系。

重要性排序(前5)

RND

GC

SD

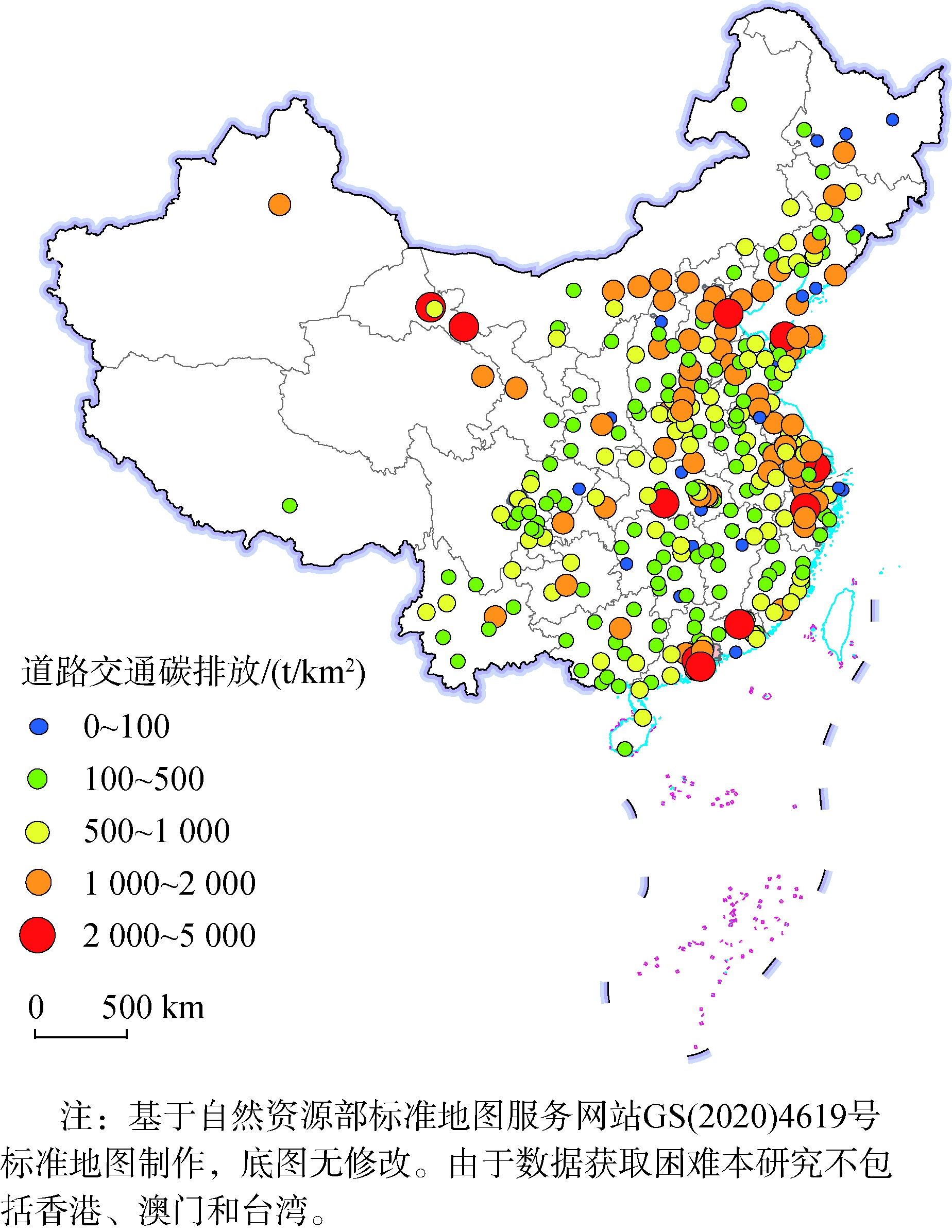

道路交通碳排放空间分布

图2 道路交通碳排放空间分布

京津冀地区

1,003.604

t/km²

珠三角地区

1,615.291

t/km²

长三角地区

849.074

t/km²

省会城市

1,168.886

t/km²

分布特征

道路交通碳排放呈现多中心分布格局,以经济发达地区为核心向周边递减, 东部地区(858.523 t/km²)显著高于中西部地区(575.162 t/km²)。

路网形态指标体系

道路等级分布

- • 高架及快速路与次干道长度比(TRS)

- • 高架及快速路与支路长度比(TRT)

- • 主干道与次干道长度比(PS)

- • 次干道与支路长度比(PT)

- • 主干道与支路长度比(ST)

交通网络密集度

- • 路网密度(RND)

- • 高速公路密度(MD)

- • 高架及快速路密度(TRD)

- • 主干道密度(PD)

- • 次干道密度(SD)

- • 支路密度(TD)

交通网络结构

- • 道路方向丰富度(RDR)

- • 道路类型丰富度(RCR)

- • 道路连接度(RC)

- • 平均聚集系数(ACC)

- • 网格系数(GC)

主要研究发现

空间异质性显著

路网密度(RND)影响

- • 珠三角地区影响最显著:0.636

- • 全国大部分城市呈正相关

- • 发达地区影响更为明显

道路方向丰富度(RDR)

- • 长三角地区影响显著:0.259

- • 南方地区数值较高:3.428

- • 与地形特征密切相关

空间非平稳性特征

RND带宽

45

强空间异质性

RCR带宽

215

中等影响尺度

GC带宽

293

全局性特征

路网形态分类与碳排放

| 路网类型 | 城市数量 | RTCE均值(t/km²) | 特征 |

|---|---|---|---|

| 高密低等级规则型 | 43 | 1,073.994 | 最高碳排放 |

| 高密低等级混乱型 | 45 | 1,022.794 | 相对较低 |

| 低密低等级规则型 | 38 | 395.871 | 理想低碳型 |

政策建议与启示

1

因地制宜规划

充分考虑路网形态的空间异质性、非平稳性和非线性特征,制定差异化的低碳路网规划策略

2

多维特征分析

从"密度-等级-结构"多维特征视角进行综合分析,避免单一指标的局限性

3

区域协同治理

根据不同特征的空间作用尺度差异,制定区域协同的治理规划策略

4

优化路网结构

推广低密低等级道路主导的路网形态,在高密度地区优先考虑混乱型路网设计

重点发现

东北地区

适当增加高架及快速路建设

西北地区

增加主干道密度效果显著

南方地区

提高道路连接度更有效

学术创新与贡献

方法创新

首次将MGWR模型和SHAP方法结合,揭示路网形态对RTCE的多尺度影响机制

指标体系

构建"密度-等级-结构"三维路网形态指标体系,实现全面量化分析

空间视角

基于302个城市功能区域,揭示路网形态影响的空间非平稳性和非线性特征

主要贡献

- 揭示了路网形态对RTCE影响的显著空间异质性

- 发现不同路网特征具有不同的空间作用尺度

- 识别出RND是影响RTCE的最重要特征

- 为低碳城市交通规划提供科学依据

以上内容由AI自动生成,内容仅供参考。对于因使用本网站以上内容产生的相关后果,本网站不承担任何商业和法律责任。