研究背景与挑战

探索轨迹数据挖掘领域的前沿问题与技术突破

现有方法的局限性

忽略道路网络约束

传统方法仅依赖几何距离或速度变化,未充分考虑实际道路结构与通行规则

计算复杂度高

面对大规模城市轨迹数据时,大部分算法计算复杂度较高,实时性不足

误判率较高

复杂交通环境中,常出现合理绕行被误判为异常的情况,影响检测实用性

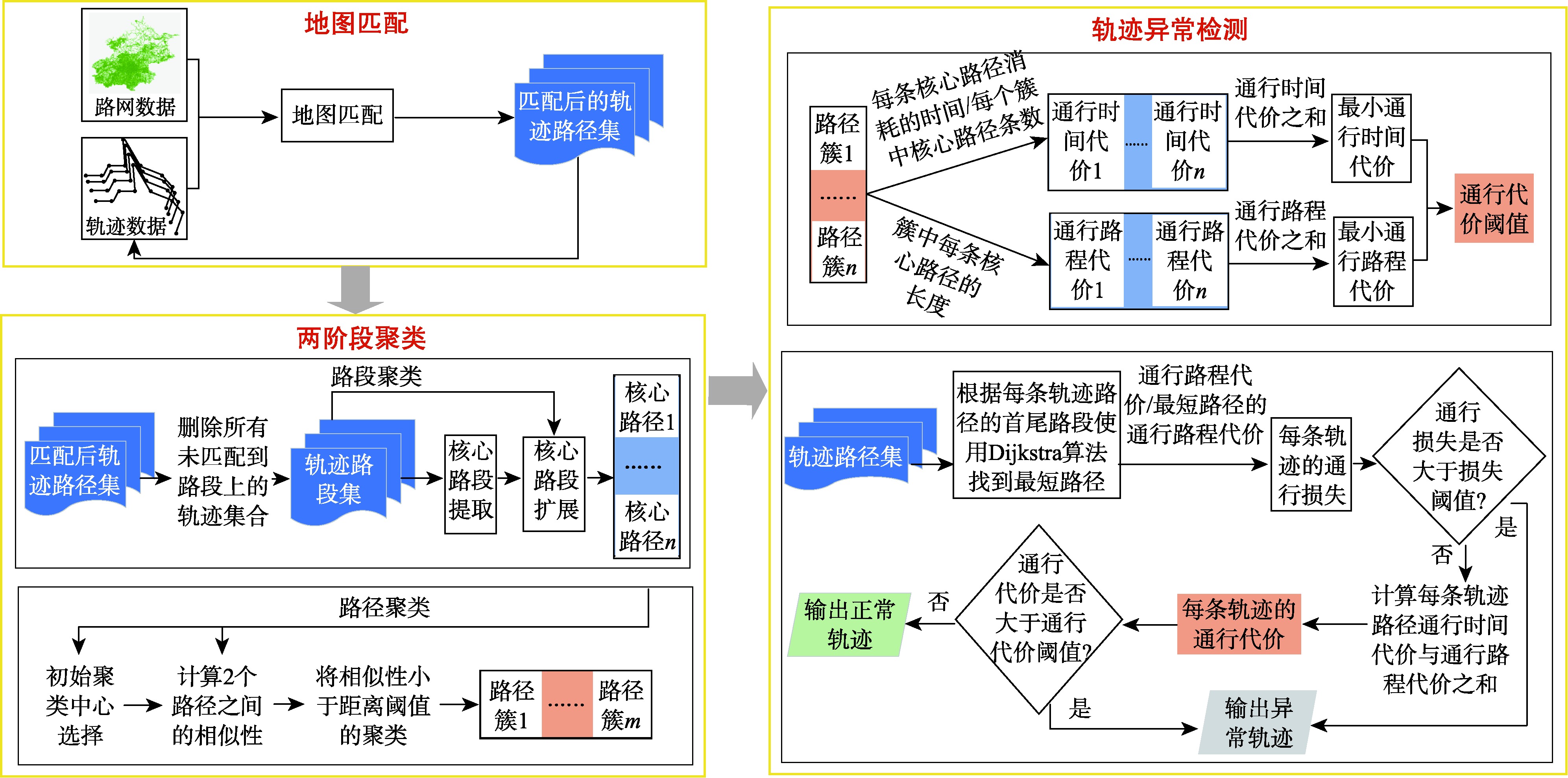

轨迹异常检测算法框架

核心技术创新

MMTC算法的三大技术突破与创新优势

地图匹配技术

通过精准的地图匹配算法,将GPS轨迹数据映射至实际道路网络, 生成符合真实道路布局的路径序列

D(pji, li) k ≤ 0

D(pji, t) 0 < k < 1

D(pji, lj) k ≥ 1

}

- • 候选路段智能筛选

- • 最优路段精确匹配

- • Dijkstra算法路径补全

两阶段聚类

创新性的两阶段聚类策略,先基于路段密度提取核心路径, 再按几何-拓扑相似性生成高质量路径簇

d = DenV(rt) / Σ DenV(ri)

c = RSC(r, rt) / DenV(r)

a = (π - σ(r, rt)) / π

- • 密度驱动核心路径提取

- • 相似性度量路径合并

- • 多尺度路径簇生成

异常检测判定

结合通行时间与路程代价的多维度评估体系, 通过智能阈值比较实现精准异常轨迹识别

RouteLoss = routeT / LossR

异常判定: RouteLoss > LossThreshold

或 CostT > e × CostThreshold

- • 时间-路程代价综合评估

- • 最短路径偏离度分析

- • 双重阈值异常判定

数学模型与核心定义

算法的理论基础与数学建模

轨迹与路网定义

其中: pji = ⟨lonji, latji, timeji⟩

V = {l₁, l₂, l₃, ..., lm}

E = {(eid, li, lj) | li, lj ∈ V}

+ sin(lat₁)sin(lat₂))

其中: R = 6371 km (地球半径)

相似性与代价模型

基于路径间形成的封闭多边形面积计算

S = ½|Σi=1n(xiyi+1 - xi+1yi)|

Rdist(Tri) = D(p₁i, p₂i) + ... + D(pleni-1i, plenii)

异常条件: CostT > e × CostThreshold

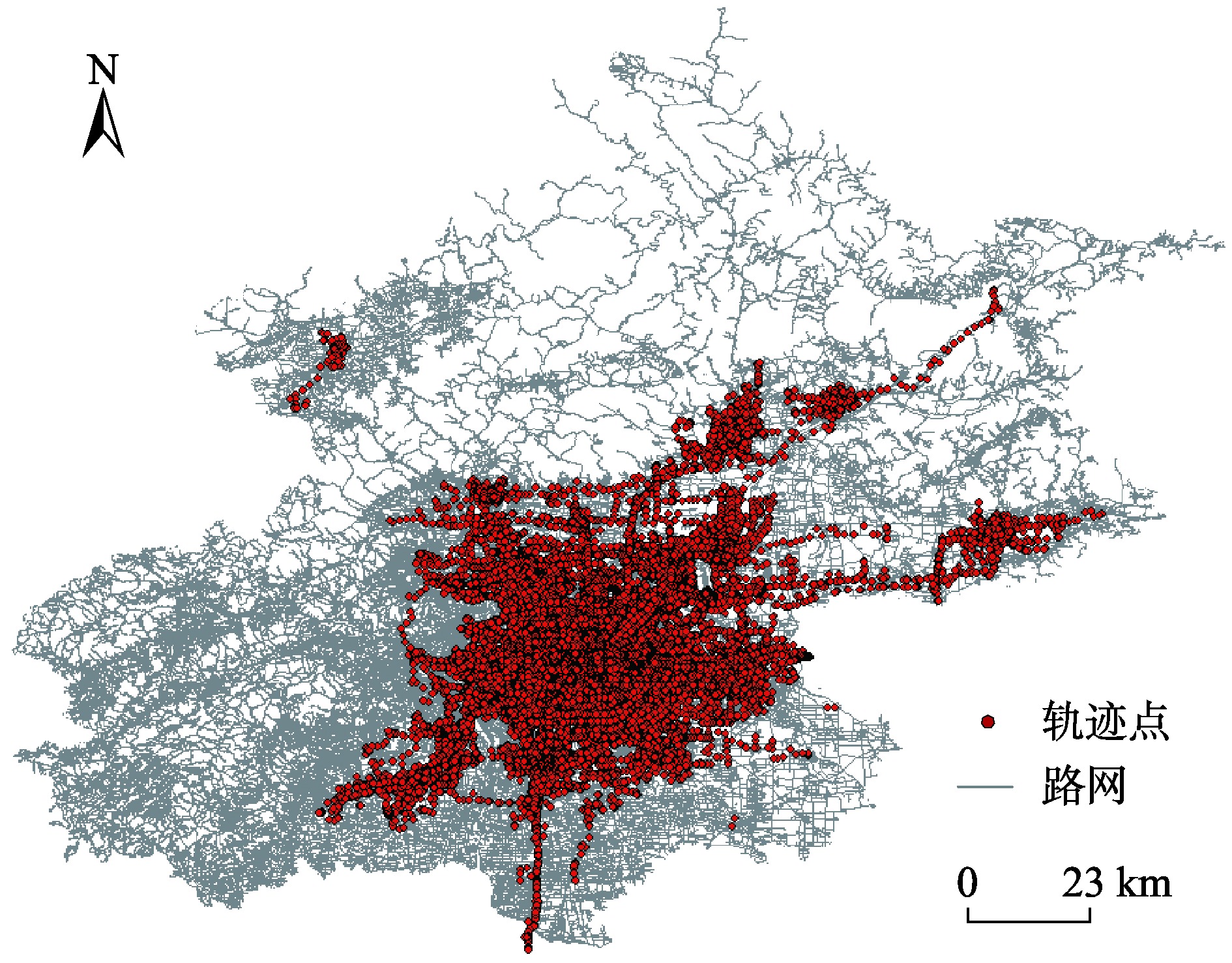

实验数据集与环境

基于北京市真实出租车轨迹数据的大规模验证

数据集详细信息

路网数据

2016年北京市全路网数据,覆盖超10万路段与8万节点,双向通行扩展后总路段达18万

轨迹数据

2017年3月1日早高峰(8:00-9:00)采集的1万辆出租车GPS数据,平均采样间隔1分钟

数据特征

平均距离间隔658m,时间间隔60s,通过方位角聚类划分为4个子集进行验证

轨迹数据集统计信息

| 数据集 | 轨迹总数 | 正常轨迹 | 异常轨迹 | 异常比例 |

|---|---|---|---|---|

| T1 | 2,620 | 1,872 | 748 | 28.5% |

| T2 | 2,008 | 1,417 | 591 | 29.4% |

| T3 | 2,796 | 2,005 | 791 | 28.3% |

| T4 | 2,463 | 1,647 | 816 | 33.1% |

性能评估与对比分析

MMTC算法相较于传统方法的显著性能提升

核心性能指标

准确率提升

相比STADCS算法

F1分数提升

相比ATDC算法

F1分数提升

相比Two Phase算法

运行时间

效率大幅提升

详细性能对比

| 算法 | 准确率 | 精确率 | 召回率 | F1分数 |

|---|---|---|---|---|

| MMTC | 0.880 | 0.897 | 0.930 | 0.918 |

| STADCS | 0.790 | 0.812 | 0.856 | 0.834 |

| Two Phase | 0.823 | 0.845 | 0.878 | 0.851 |

| ATDC | 0.798 | 0.821 | 0.834 | 0.823 |

运行时间对比

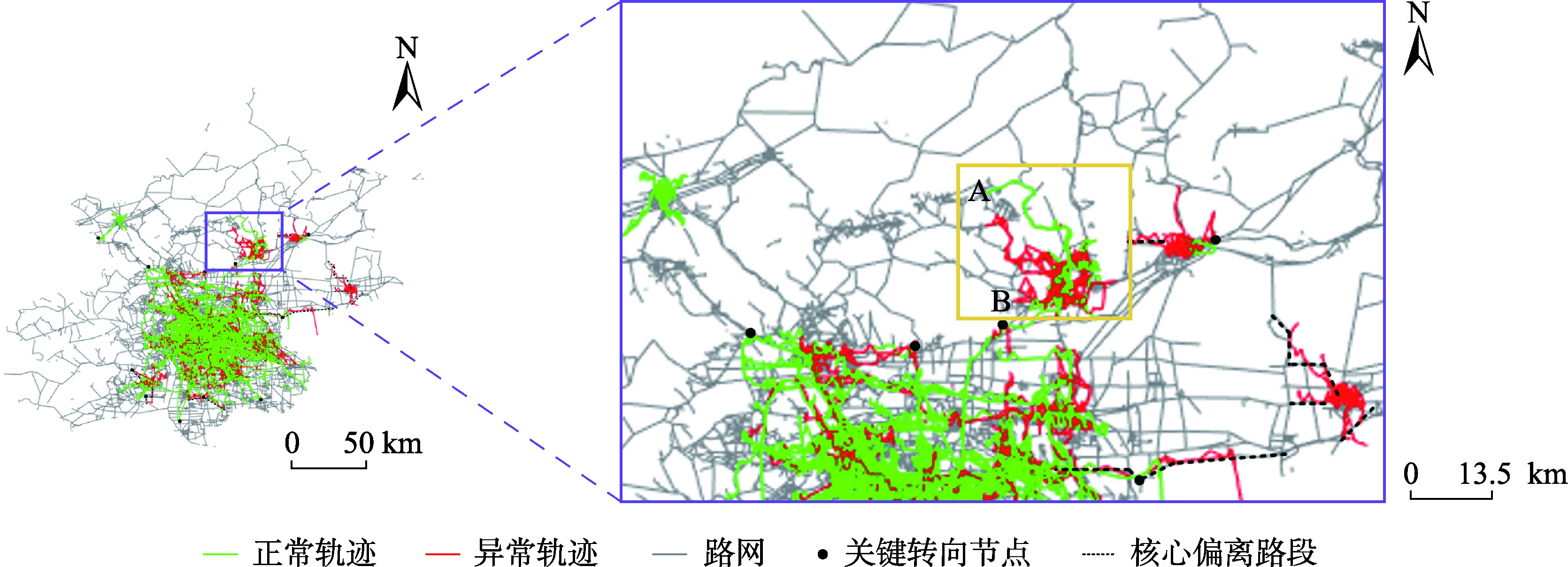

轨迹异常检测可视化

真实场景下的异常轨迹识别效果展示

检测结果分析

正常轨迹特征

- • 与最短路径高度重合

- • 在主干道密集分布

- • 转向规律性强

- • 通行代价在合理范围内

异常轨迹特征

- • 明显偏离最短路径

- • 在支路频繁无意义迂回

- • 连续多段路径异常

- • 通行代价显著超标

关键发现

通过对北京市核心区域的轨迹分析发现,异常轨迹主要集中在交通枢纽附近, 表现为明显的绕行模式。MMTC算法能够精准识别这些偏离正常路径的行为, 同时有效区分合理的交通避让与恶意的欺诈绕行,为智慧交通管理提供了可靠的技术支撑。

应用价值与发展前景

MMTC算法在智慧交通领域的广阔应用前景

出租车监管

精准识别出租车司机的欺诈绕行行为,保护乘客权益, 提升出租车行业服务质量和诚信水平。

- • 实时欺诈行为检测

- • 司机信用评级系统

- • 乘客权益保护

- • 行业监管支持

交通管理

为城市交通管理部门提供数据支撑,优化交通流量分配, 提升道路使用效率和交通安全水平。

- • 交通流量优化

- • 拥堵预警系统

- • 路网规划支持

- • 智能信号控制

数据挖掘

深度挖掘车辆轨迹数据价值,为城市规划、商业分析、 物流优化等领域提供智能化解决方案。

- • 出行模式分析

- • 商圈热力图

- • 物流路径优化

- • 城市规划支持

算法局限性与改进方向

持续优化与技术发展的未来路径

当前局限性

稀疏数据适应性

对低采样频率GPS场景适应性不足,轨迹点间隔过大时地图匹配精度下降, 簇内平均相似度降低约8.13%

实时处理效率

大规模实时处理场景中,Dijkstra最短路径计算和两阶段聚类过程仍可能成为性能瓶颈

时间维度建模

仅考虑通行时间和速度代价,忽略轨迹停留时间变化,对复杂时间模式识别不足

改进方向

时空插值技术

引入历史轨迹模式挖掘和路网拓扑约束,推断缺失轨迹点位置, 融合多源异构数据提升稀疏场景适应能力

并行计算优化

探索近似算法简化计算过程,采用并行计算技术充分利用多核处理器, 满足交通流量实时监测需求

多维特征融合

对停留时间建模,结合驾驶行为特征进行联合分析, 探索跨领域迁移能力验证算法普适性

技术创新总结

MMTC算法的核心贡献与技术突破

路网约束融合

首次深度融合道路网络结构与约束信息, 通过地图匹配技术实现轨迹与实际路网的精准映射, 显著提升异常检测的准确性和实用性

两阶段聚类创新

创新性的两阶段聚类策略, 先基于路段密度提取核心路径,再按相似性生成路径簇, 有效降低计算复杂度并提升聚类质量

多维异常判据

结合通行时间与路程代价的综合评估体系, 通过双重阈值机制精准区分合理绕行与异常轨迹, 大幅降低误判率

算法核心优势

性能提升

- • 准确率相比STADCS提升9.03%

- • F1分数相比ATDC提升9.45%

- • 运行时间显著优于传统方法

- • 参数鲁棒性强,适应性广

实用价值

- • 适用于复杂城市路网场景

- • 支持大规模轨迹数据处理

- • 为交通管理决策提供支撑

- • 在欺诈检测领域具有重要应用价值