研究概述

研究目标

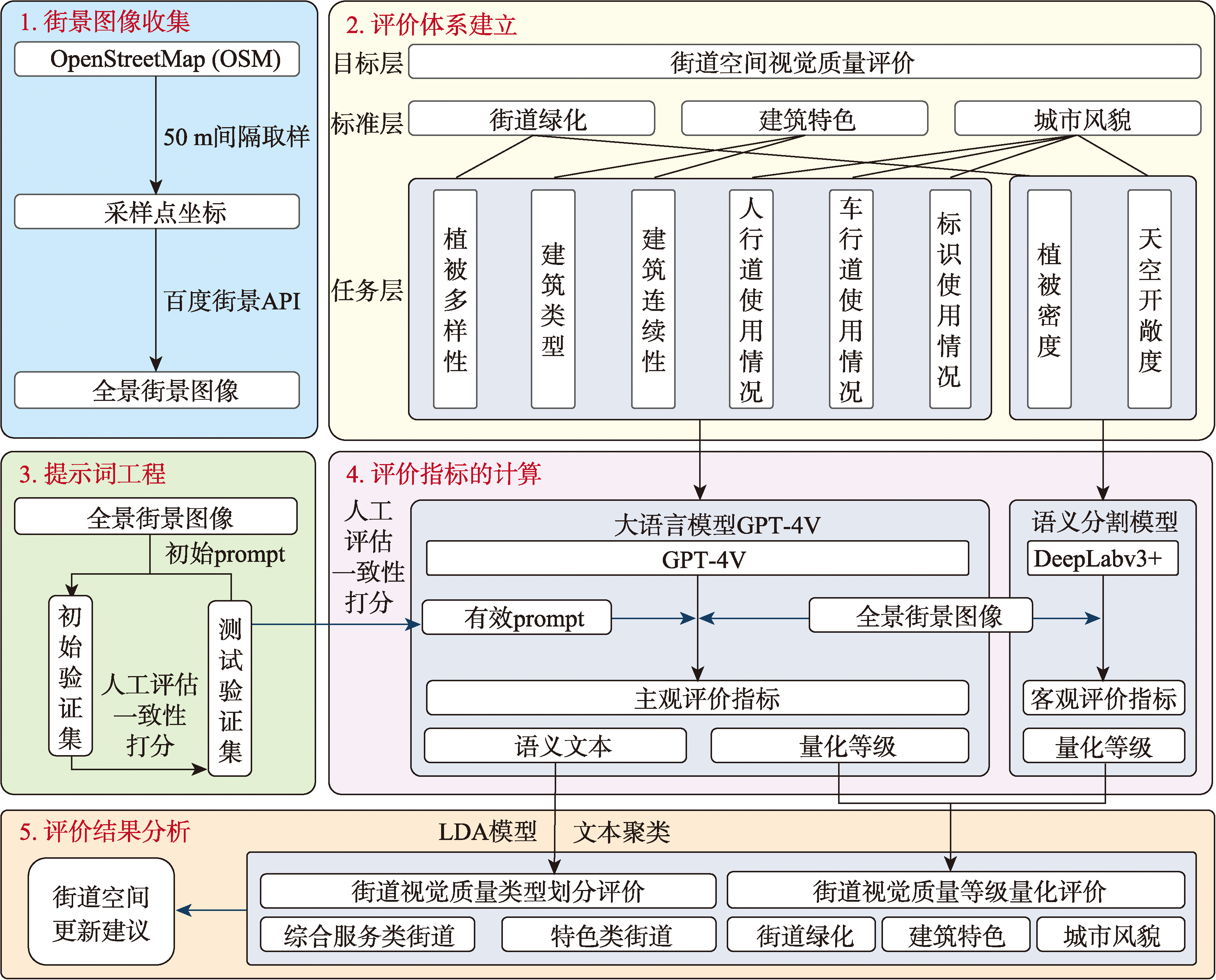

构建基于大语言模型的街道空间视觉质量评价体系,通过整合GPT-4V多模态能力与街景大数据, 实现客观环境特征与行人主观感知的有效衔接,为城市更新提供科学依据。

研究区域

以北京市西城区为研究区域,涵盖西单北大街、西黄城根南街、灵境胡同等重要街道, 兼具传统胡同肌理与现代建筑景观特征。

大语言模型融合

创新性引入GPT-4V多模态大语言模型,通过提示词工程优化,实现街道视觉质量的人本化评估

主客观融合评价

结合语义分割技术与大语言模型,构建涵盖客观指标与主观感知的综合评价体系

智能分类优化

运用LDA主题模型对街道特征进行智能分类,为差异化更新策略提供科学指导

研究方法流程

基于大语言模型的街道空间视觉质量评价与优化研究框架

街景图像采集

50m间隔采样,获取149张有效街景图像

指标体系构建

8个任务层指标,涵盖主客观评价

提示词工程

优化GPT-4V性能,确保评价准确性

AI模型评价

GPT-4V主观评价+DeepLabv3+客观分析

LDA主题建模

街道特征分类与优化策略制定

评价指标体系

街道空间视觉质量评价指标集

| 大类 | 任务 | 任务定义 | 指标类别 | 评价等级 |

|---|---|---|---|---|

| 街道绿化 | 植被密度 | 评估街道空间中树木、灌木、地被植物的覆盖程度 | 客观评价 | 高、一般、低 |

| 植物多样性 | 评估街道空间中植物类型以及层次分布 | 主观评价 | 高、一般、低 | |

| 建筑特色 | 建筑类型 | 评估建筑风格、材质、色彩与装饰的类型特征 | 主观评价 | 官方建筑、民间建筑、非传统建筑 |

| 建筑连续性 | 评估建筑外立面的连贯性 | 主观评价 | 连续、非连续 | |

| 城市风貌 | 天空开敞度 | 评估可见天空面积比例,反映空间开放性 | 客观评价 | 高、一般、低 |

| 人行道使用情况 | 评估人行道宽度、铺装完整性、基础设施情况 | 主观评价 | 正面、一般、负面 | |

| 车行道使用情况 | 评估道路铺装质量、标线完整性 | 主观评价 | 正面、一般、负面 | |

| 标识使用情况 | 评估标识位置合理性、遮挡情况及环境协调度 | 主观评价 | 正面、一般、负面 |

技术验证结果

街道空间采样点任务指标可视化

优化建议

强化规划管控

- 针对核心区强化保护与品质提升

- 对边缘街巷重点解决视觉资源不足问题

- 通过精细化城市设计补充缺失的视觉资源要素

差异化主题更新

- 综合服务类街道强化商业功能导向

- 特色类街道突出历史文化风貌保护

- 实现特色化、均衡化与活力化的街道环境

空间分布特征

街道绿化格局

呈现"北高南低、东高西低"分布,高绿视率区域主要分布在西安门大街与灵境胡同附近

建筑特色分布

西黄城根南街保留完整历史建筑界面,西单北大街形成现代商业建筑集群

街道类型分类

综合服务类街道

以西单北大街为主,强调现代商业和城市形象塑造

特色类街道

以西黄城根南街为主,保留传统建筑元素,具有历史文化积淀

研究结论与贡献

方法创新

创新性引入大语言模型模拟人类感知能力,构建人本化评价范式,突破传统方法局限

体系完善

建立主客观融合的量化评价体系,显著提升评价结果的系统性与精准度

实践指导

识别差异化街道类型,为城市更新与规划管控实践提供科学依据

研究价值与未来展望

研究价值

理论贡献

为街道空间视觉质量评价提供了新的理论框架和方法论支撑

技术创新

首次将大语言模型应用于街道视觉质量评价,实现人本化评估

实践指导

为城市更新和街道空间优化提供科学决策依据

未来展望

多维度拓展

结合听觉、触觉等非视觉感知因素,构建更全面的评价体系

规模化应用

拓展至多城市、多尺度情境下的应用,实现大规模自动化评估

行为关联

深入探索街道视觉质量与实际使用行为之间的关联机制