研究背景与意义

社会现象本质上具有内在空间属性,空间视角为解析复杂社会问题提供了关键路径。随着社会科学"空间转向"的不断深化,以及地理信息系统(GIS)在数据获取、空间分析与建模、空间可视化等方面的持续进步,GIS已成为社会问题求解的重要工具。

然而,地理学与社会科学在理论范式、方法逻辑与尺度认知上的差异,制约了二者的深度融合,亟需系统厘清其融合路径,辨识核心挑战与潜在机遇。

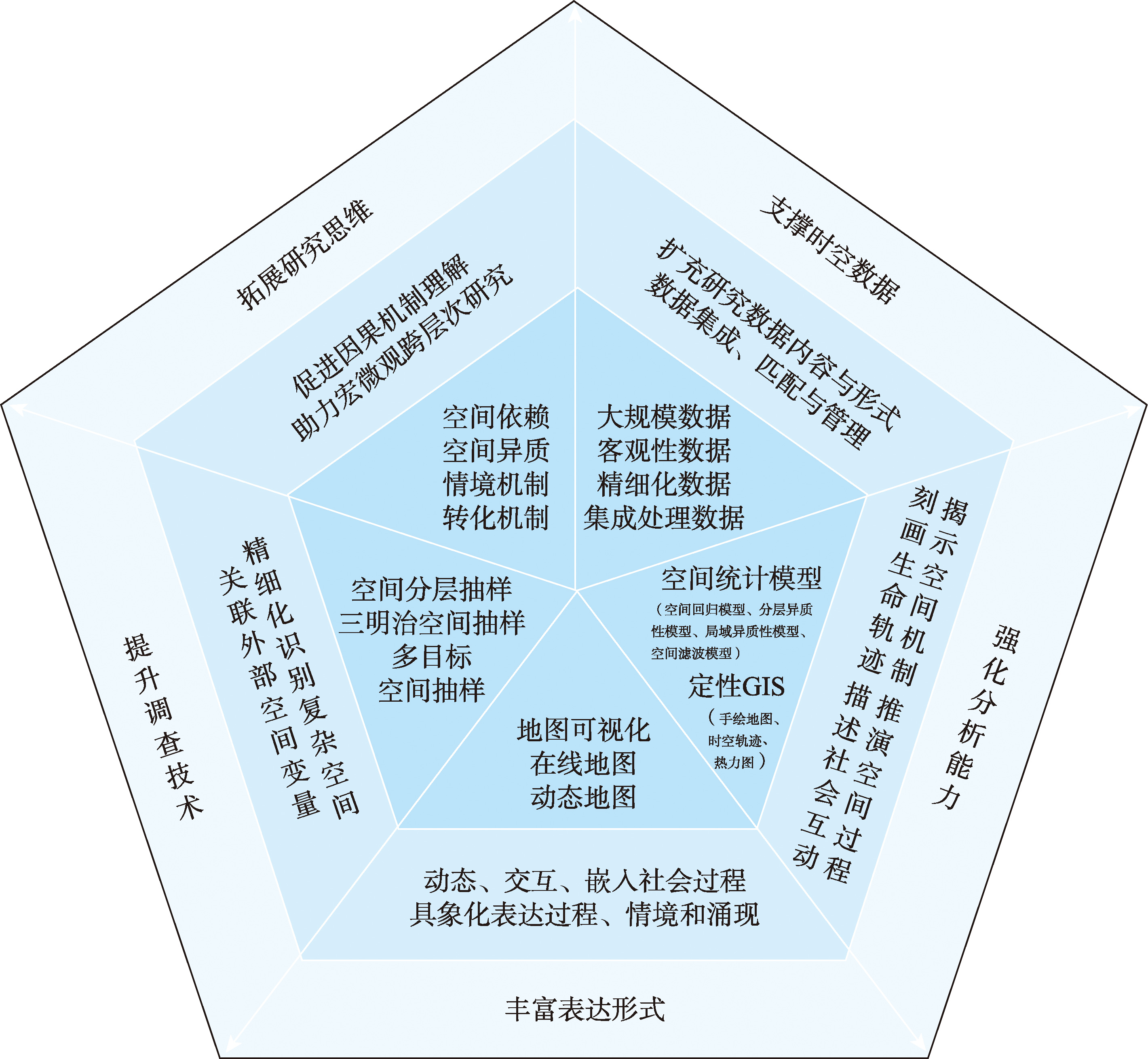

GIS空间分析的五大优势

拓展研究思维

引入空间思维,超越"空间均质"假设,认识空间异质性和空间依赖效应,连接宏微观层次

支撑时空数据

提供庞大规模和丰富形式的数据,能即时反映大规模社会地理现象与人类活动

提升调查技术

通过空间抽样、多源数据集成,促进抽样设计从静态分区向动态空间优化转变

丰富表达形式

地图可视化显著提升信息传递效率,实现"一图胜千言"的效果

强化分析能力

提供空间统计模型和定性GIS两大核心工具集,支持量化和质性研究范式

GIS空间数据分类体系

GIS空间数据的类别与内涵

| 分类标准 | 数据类别 | 具体内涵 | 典型数据源 |

|---|---|---|---|

| 储存 | 矢量数据 栅格数据 |

以点、线、面等几何要素表达离散地理对象 以规则的网络像素表达连续空间现象 |

POI数据、道路网络数据 卫星影像、街景图像 |

| 来源 | 官方测绘数据 VGI数据 传感器观测数据 |

由政府机构或权威部门生产 公众志愿提供的地理信息 卫星或地面传感器采集 |

国家地形图 OpenStreetMap数据 遥感影像数据 |

| 体系 | 自然环境数据 建成环境数据 社会环境数据 |

描述自然地理要素、过程和状态 描述人类建造的基础设施 关联经济、社会、文化活动 |

地形数据、气候状况 街景图像、道路网络 夜间灯光数据 |

跨学科应用特征对比

GIS空间分析在经济学、政治学、社会学中的应用特征

| 学科 | 空间认知 | 数据能力 | 方法普及 | 热点问题 |

|---|---|---|---|---|

| 经济学 | 可度量的空间效应(要素流动、政策扩散) | 强大的多源数据融合与标准化处理能力 | 高,已形成成熟的空间计量体系和因果推断范式 | 要素分布、产业布局、政策评估等 |

| 政治学 | 领土、主权与地缘结构 | 静态数据与动态数据结合 | 较高,主要服务于地图制图、空间建模 | 地缘政治、恐怖主义、选举地理、国际关系等 |

| 社会学 | 社会关系和不平等的空间嵌入 | 依赖结构化数据,强调理论导向和社会情境刻画 | 中等,提供基础空间数据、制图和基本空间计量支持 | 社会流动、人口迁移、不平等、犯罪、健康等 |

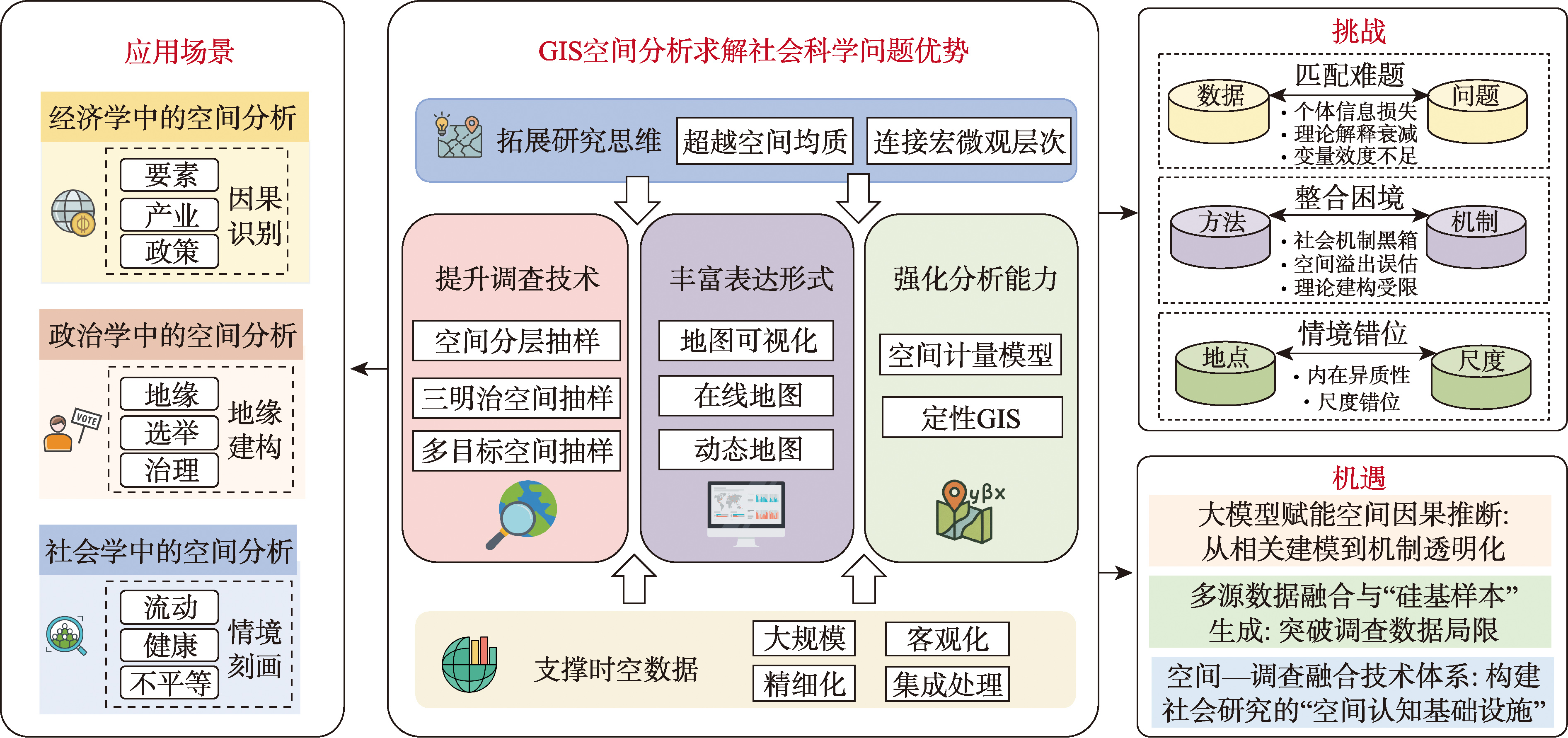

面临的三重挑战

数据与问题的匹配难题

个体信息损失:传统调查数据空间分辨率低,个体信息向空间尺度"强制空间化",损失个体维度信息

理论解释衰减:理论解释力随空间尺度转换而衰减,易引发"区群谬误"风险

变量效度不足:空间代理变量仅反映目标概念局部,容易引起效度偏差

方法与机制的整合困境

机制黑箱化:主流模型虽可捕捉空间依赖,却未显式建模社会互动过程

溢出效应忽视:因果推断方法普遍忽视空间溢出效应,造成效应误估

理论生成能力有限:定性GIS方法尚未形成系统化的机制建构路径

地点与尺度的情境错位

情境错位:GIS分析常将地点简化为均质化网格或行政单元,忽视内在异质性

尺度依赖:不同层级可能呈现相悖结论,研究结论高度依赖尺度设定

弱可复制性:空间尺度选择常基于数据便利而非社会过程本体边界

未来发展机遇

大模型赋能空间因果推断

推动空间分析从相关性描述向因果机制透明化演进,实现解释与预测的统一

多源数据融合与"硅基样本"生成

突破传统调查数据局限,模拟个体行为与空间互动,实现数据获取方式的转型

空间认知基础设施

构建"空间-调查"融合技术体系,支撑社会研究的智能化发展

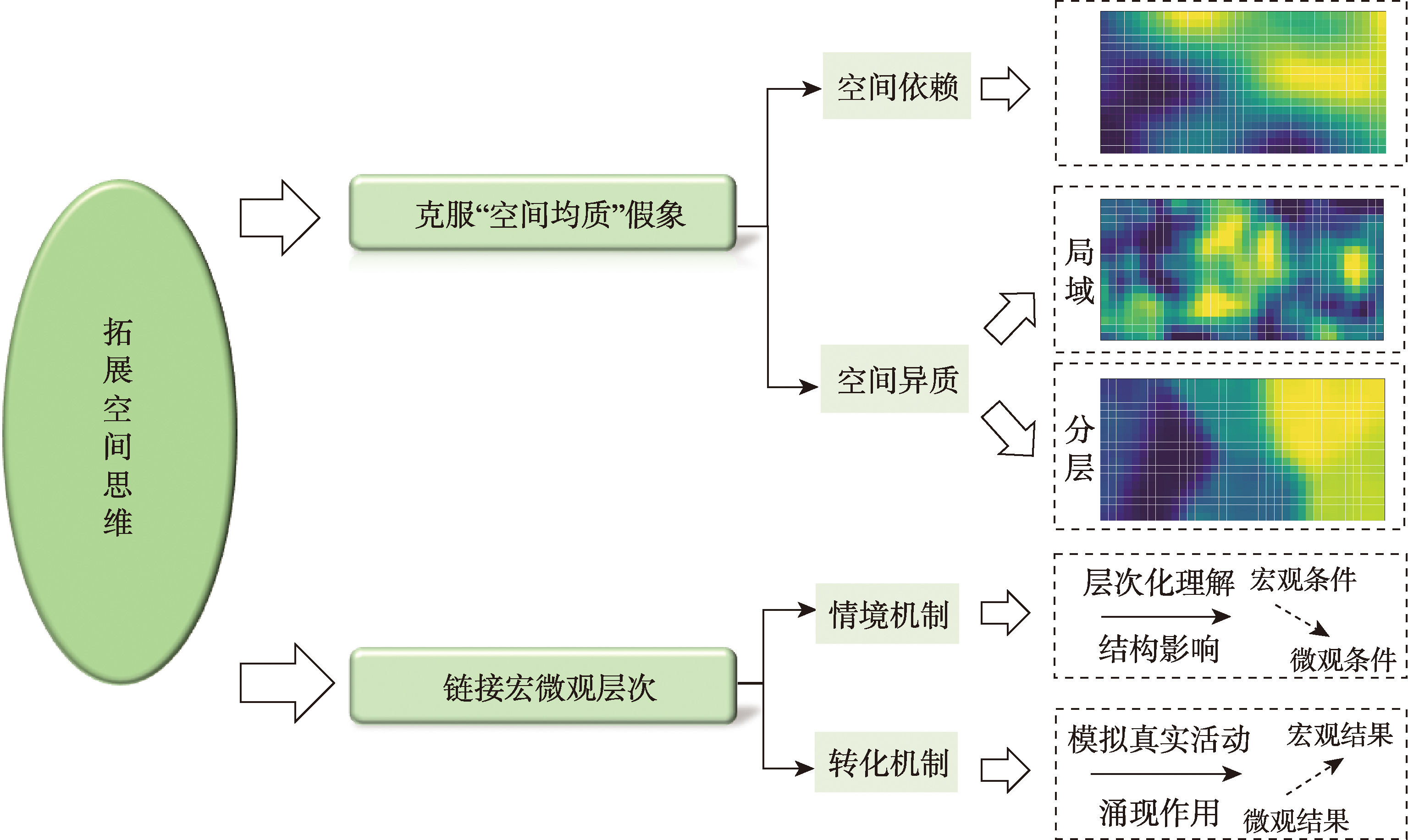

空间分析的研究思维拓展

空间思维的核心价值

突破均质假设:认识社会现象中广泛存在的空间异质性和空间依赖效应

连接宏微观:通过"情境机制"和"转化机制"整合个体行为与宏观结果

时空行为交互:关注"时空间中的人"这一主体,揭示微观行为向宏观结果的转换过程

科尔曼之舟理论框架

个人主义方法:从个体行为出发解释社会现象

整体主义方法:强调组织、制度或群体等宏观层面的作用

空间整合:GIS空间分析通过精细刻画物理环境和个体行动模式,有效连接宏微观层次

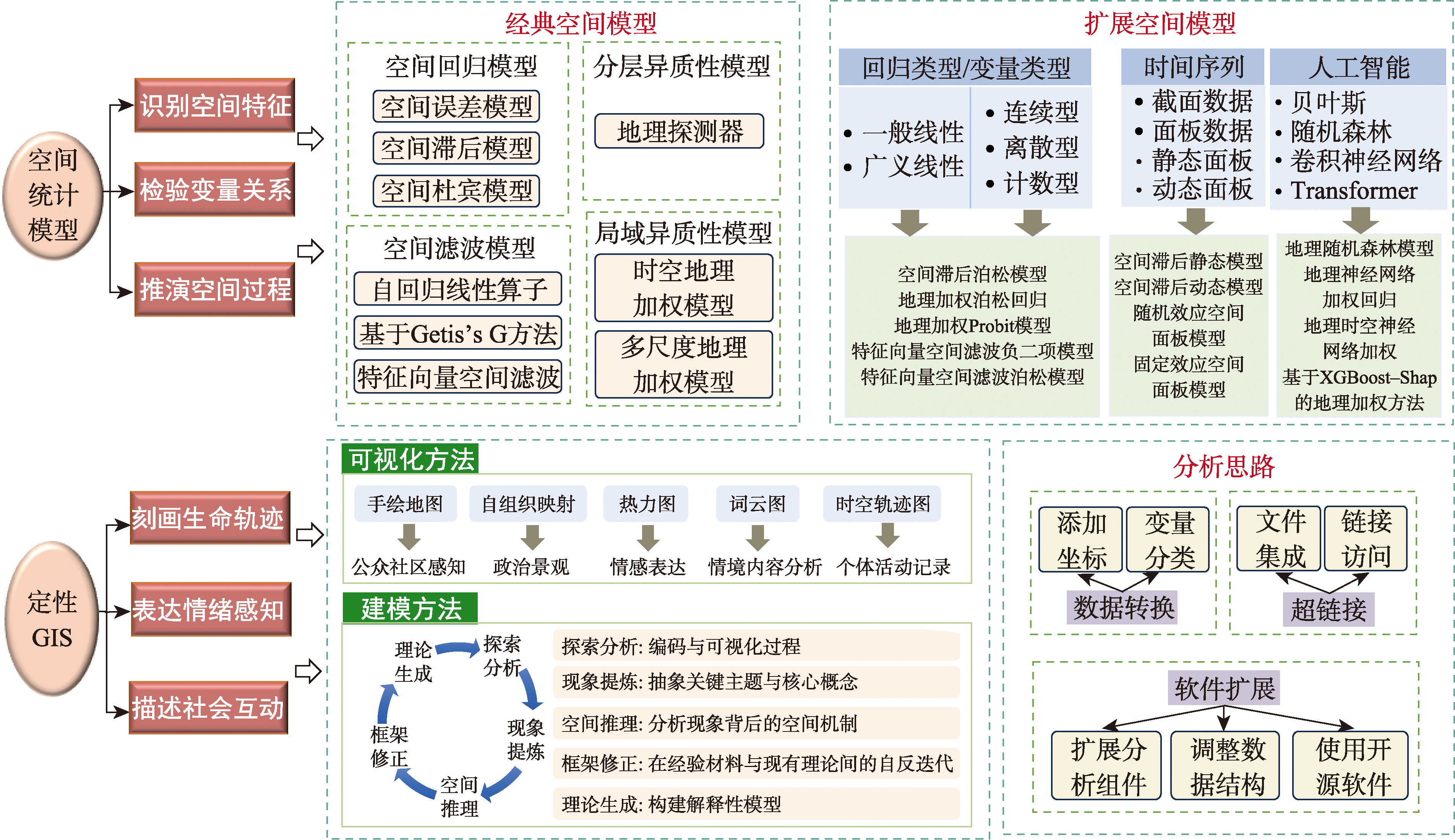

GIS空间分析方法体系

空间统计模型

空间回归模型

空间滞后模型(SLM)、空间误差模型(SEM)、空间杜宾模型(SDM)

局部回归模型

地理加权回归(GWR)、时空地理加权回归(GTWR)、多尺度地理加权回归(MGWR)

地理探测器

空间度量和空间归因,广泛应用于公共健康、区域经济、犯罪分析等领域

定性GIS方法

数据类型

田野笔记、访谈记录、手绘地图、影像资料及人种志数据

数据获取

面向公众或特定敏感群体开展参与式采集

分析方式

数据编码转换、超链接组织和软件扩展等手段

GIS空间分析求解社会问题的优势、场景、挑战和机遇

经济学应用

GIS广泛应用于经济要素分布、产业布局与政策评估等领域,体现在社会网络对经济行为的跨区影响、交通成本对经济活动的空间约束、关税政策的空间效应评估等方面。

核心特征:强大的多源数据融合与标准化处理能力,已形成成熟的空间计量体系和因果推断范式

政治学应用

从地缘政治学到次国家单元尺度的精细化分析,包括族群分布与暴力事件的空间耦合、选民投票与区域特征的关联、媒体覆盖率对选民决策的影响等。

发展趋势:依托地理大数据提出创新议题,构建精细化时空网格单元深化微观分析

社会学应用

主要应用于社会流动、人口迁移、空间不平等、犯罪等经典问题,如教育精英地理来源变迁、代际流动机制的空间异质性、居民空气污染暴露的社会差异等。

应用挑战:理论衔接不足、方法适配困难、尺度错配突出等问题仍需解决

研究展望

人工智能,特别是大模型的发展,为GIS空间分析注入新方法论动能。面对气候变化、公共卫生、贫困与不平等、城市治理等时代复杂议题,未来应构建"大模型-空间分析"协同范式。

通过同时应对数据匹配、方法整合与情境错位等挑战,这一范式能够推动GIS从工具应用向理论支撑跃升,提升其在社会问题求解中的科学价值与实践效能。

在社会问题求解迈向智能驱动新阶段的背景下,GIS空间分析将实现从辅助表达工具向社会科学研究中认知基础设施的转变,支持对复杂社会系统动态的建模、假设检验与理论建构。