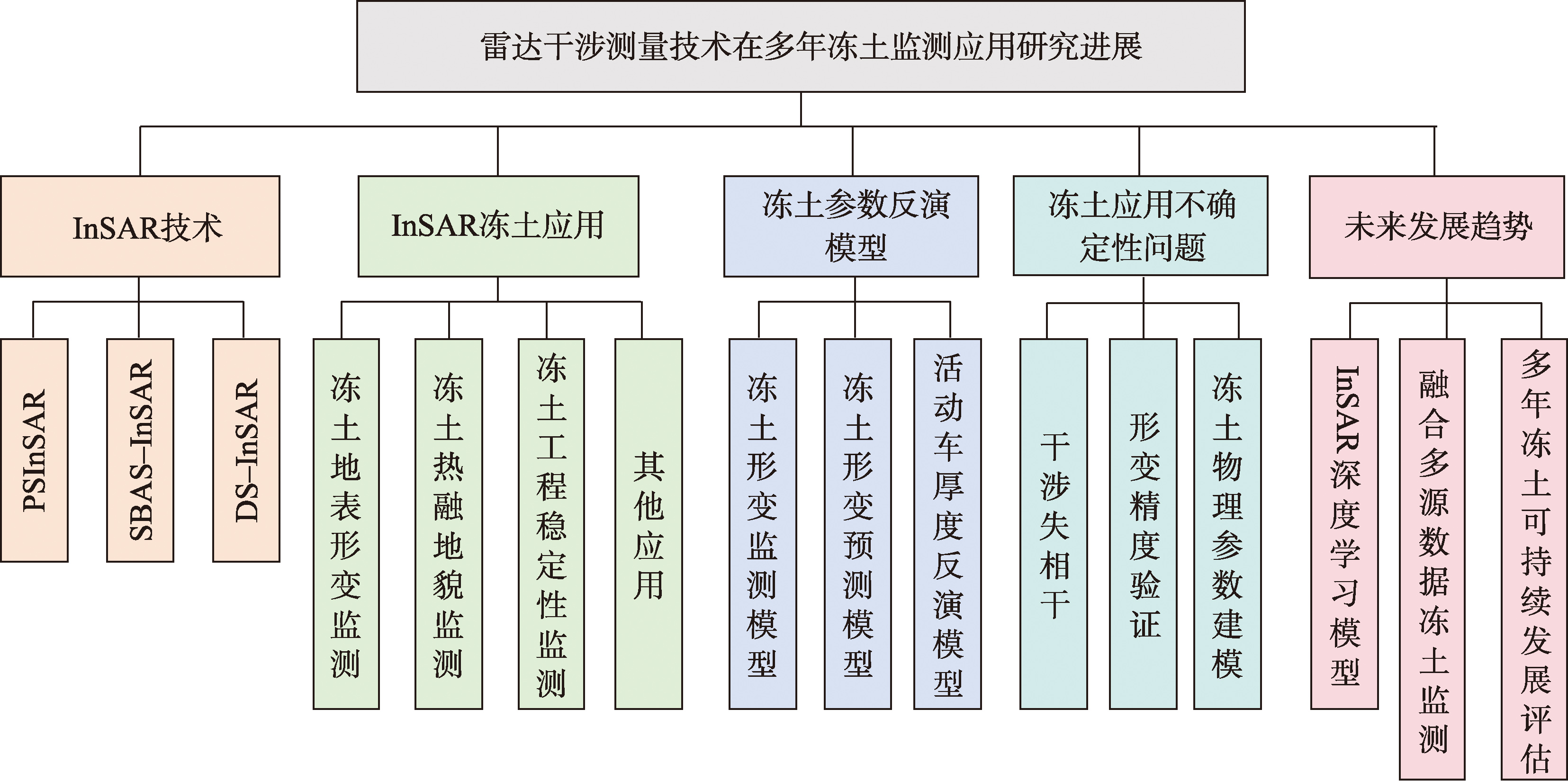

InSAR冻土监测研究进展

InSAR冻土监测技术发展路径与应用拓展

全球约有17%的陆地面积覆盖着多年冻土, 主要分布在北极圈和亚北极地区。在中国,多年冻土区总面积约为 215万km²

受气候变暖和人类活动影响,全球多年冻土正经历严重退化,表现为温度升高、 活动层厚度增加、面积减少,对生态环境和工程安全造成重大影响。

InSAR冻土监测技术发展路径与应用拓展

Rogers和Ingalls率先将InSAR技术应用于观测金星表面

Graham首次提出将InSAR技术应用于地表地形测量

PS-InSAR、SBAS-InSAR等时间序列技术发展成熟

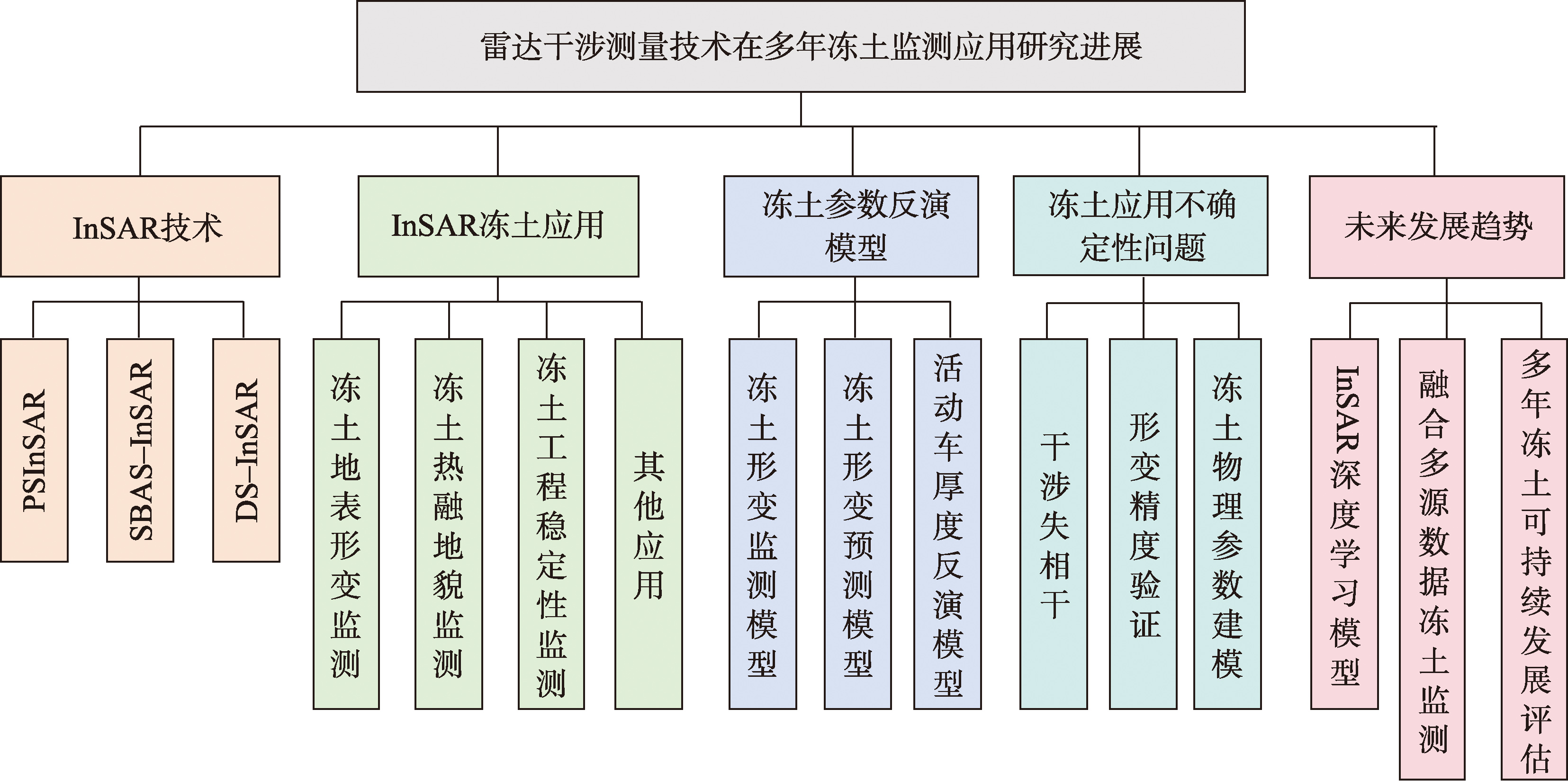

波长较长,穿透性强,适用于北极苔原和高寒草甸区

应用较少,多用于环境和灾害监测领域

使用最多,分辨率与穿透性折中,但易受积雪影响

高分辨率,适用于局部工程监测,但幅宽较窄

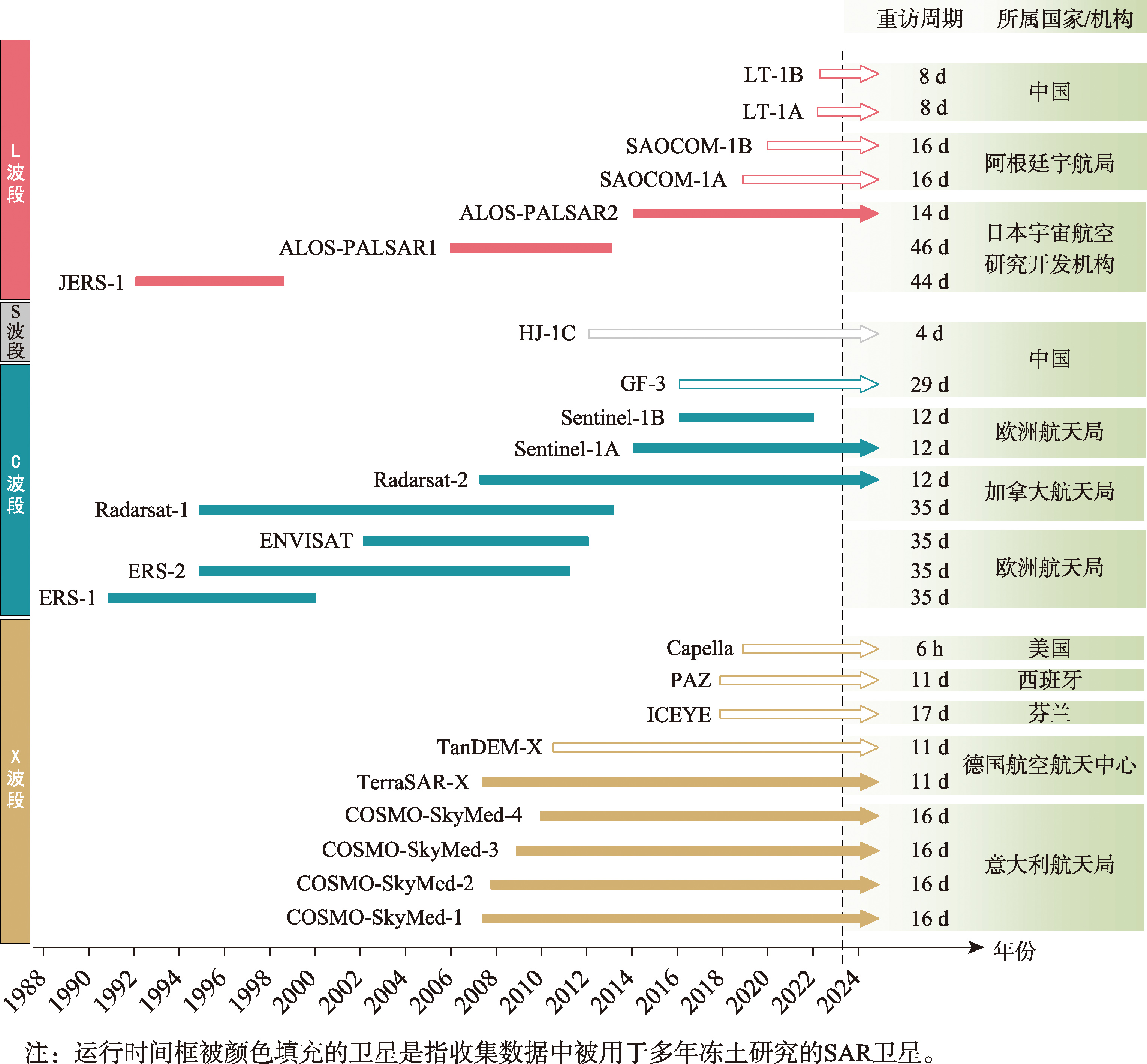

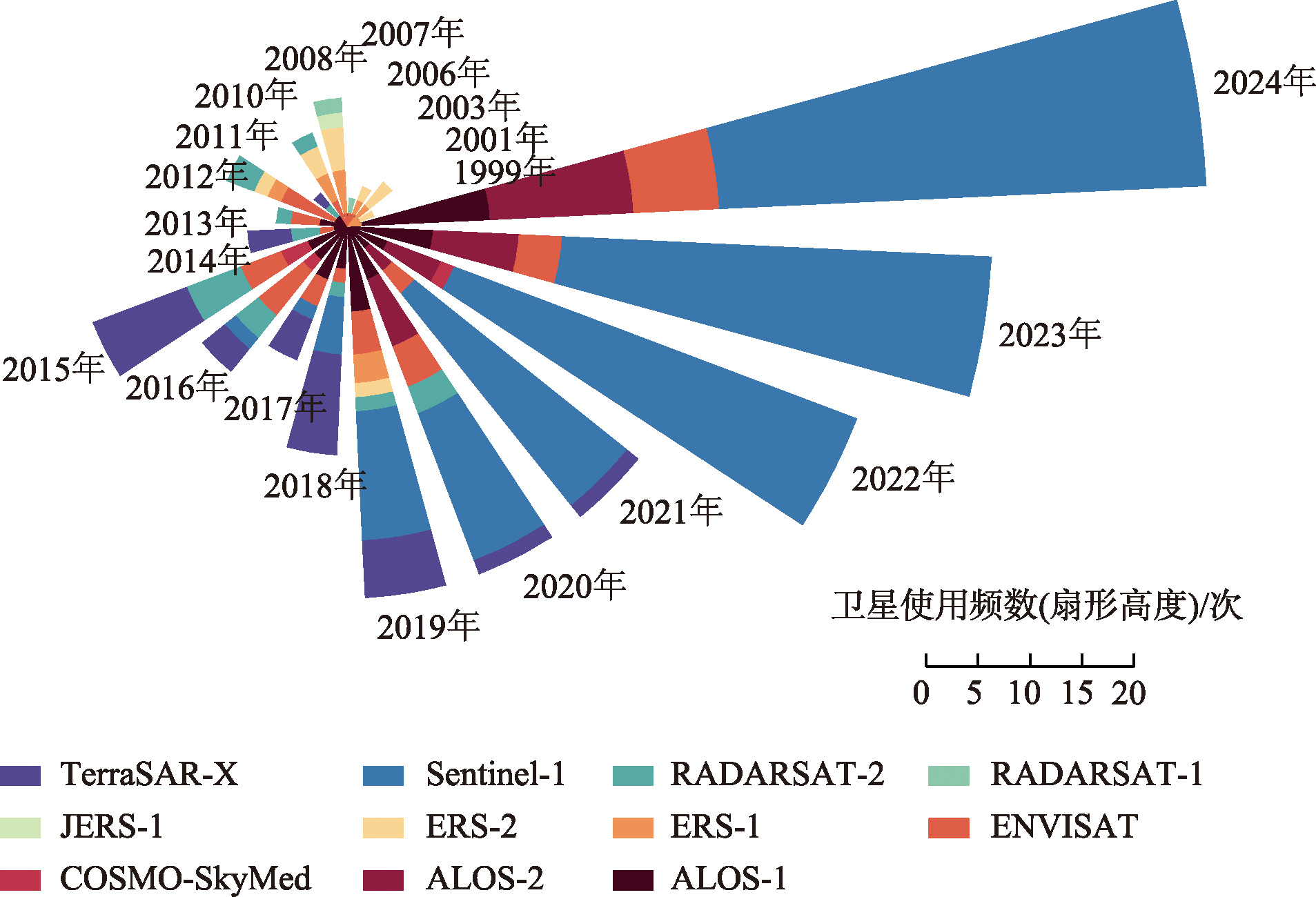

自2015年开始大幅增长

Sentinel-1使用频次最高

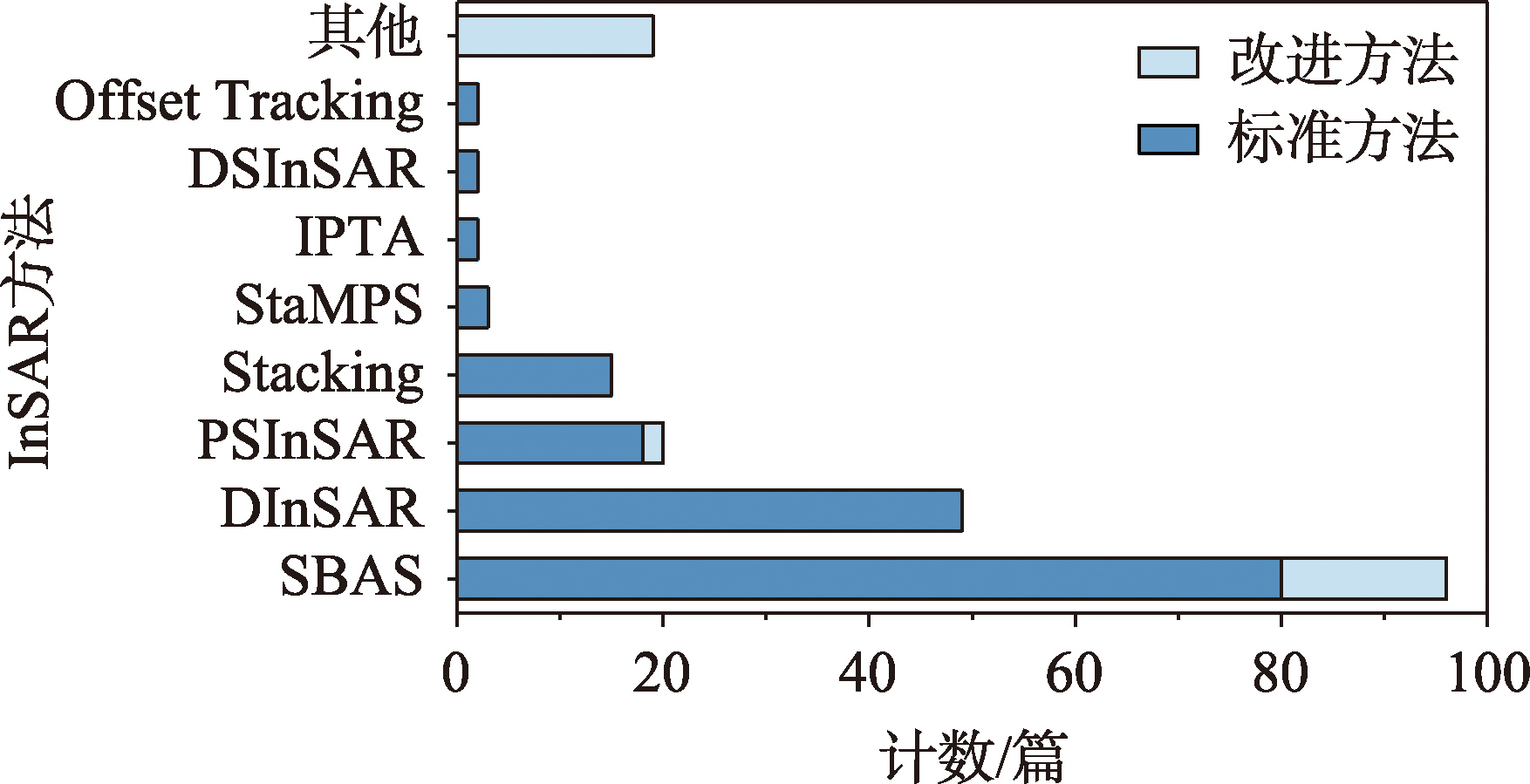

SBAS-InSAR占比46.1%

| 方法 | 特点 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|

| PS-InSAR | 识别持续的雷达散射体目标(建筑物、基础设施等) | 测量精度高;适用于城市区域 | 自然地表区域适用性有限;需要长时间序列监测 |

| SBAS-InSAR | 选择小基线的SAR影像子集进行处理 | 对高变形区域有效;适用于不同地形类型 | 在低变形率区域的精度有限;对基线选择敏感 |

| DS-InSAR | 识别分布式雷达散射体(裸土、稀疏植被区等) | 适用于有植被的区域;监测点密度高 | 比PS-InSAR精度低;在散射体密度低的区域中精度较差 |

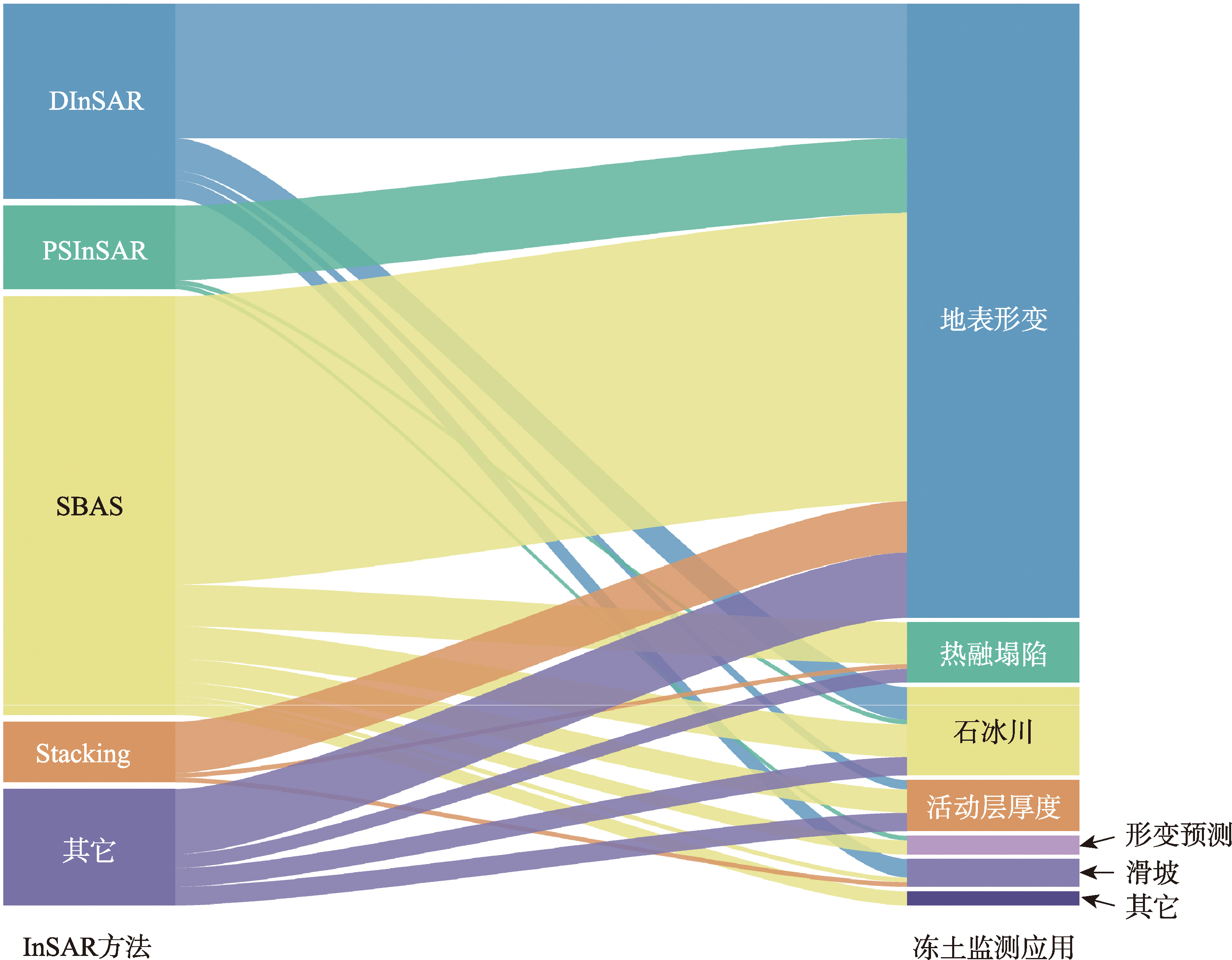

监测多年冻土区地表的季节性形变和长期变化趋势,为冻土退化评估提供数据支撑

识别和监测热融滑塌、热喀斯特湖等地貌的形变过程,分析冻土退化机理

监测青藏铁路等冻土区基础设施的稳定性,保障工程安全运营

监测石冰川的蠕变速度和活动情况,反映高山冰冻圈对气候变化的响应

基于地表形变数据反演活动层厚度,评估多年冻土退化程度

结合深度学习技术,建立冻土形变预测模型,为未来变化趋势提供科学依据

| 模型名称 | 模型表达式 | 主要特点 |

|---|---|---|

| 线性形变模型 | d = vt | 最基础的形变模型,适用于简单线性变化 |

| 三次方形变模型 | d = Σaᵢtᵢ (i=1,2,3) | 描述复杂的非线性形变过程 |

| 线性加周期形变模型 | d = vt + a₁sin(2πt/T) + a₂cos(2πt/T) | 结合线性趋势和季节性变化 |

| 基于冻土融化过程模型 | d = vt + a₁A | 考虑冻土物理融化过程 |

| 考虑环境因子模型 | d = Σaᵢt + b₁T(t) + b₂P(t) | 综合考虑温度、降水等环境因素 |

| 分段高程形变模型 | 分段函数形式 | 区分解冻和冻结不同阶段 |

地表形变监测在各应用中占主导地位,SBAS-InSAR方法应用最为广泛

使用频次最高的方法

传统差分干涉方法

永久散射体方法

深度学习形变预测

冻土表面的季节性变化(冻融循环、积雪覆盖、植被变化等)导致雷达信号散射特性发生显著变化, 降低干涉相干性,影响监测精度。

InSAR提供面状观测而GNSS为点状数据,空间尺度差异可能导致系统性偏差。 多年冻土研究区域缺乏实地监测数据,难以充分验证结果可靠性。

冻土形变受多个参数共同影响,如何准确分离不同影响因素的形变分量, 实现从"形变监测"到"物理参数反演"仍面临挑战。

将深度学习技术与InSAR相融合,应用于相位解缠、噪声滤波、目标检测等关键步骤, 利用Transformer、LSTM等网络提升形变预测准确性。

综合利用光学影像、热红外遥感数据和地面测量数据, 融合多种波段SAR影像,实现地表三维形变的高精度监测。

基于InSAR形变监测数据,综合考虑地质特征、气候条件、人类活动等因素, 建立可持续发展评估体系,制定针对性保护策略。

技术成熟:自20世纪90年代以来,InSAR技术已发展成为最重要的多年冻土监测工具之一, 在美国、加拿大、俄罗斯、挪威和中国等国家得到广泛应用。

应用拓展:从短时间、小范围监测发展至长时序、大范围监测, 发展了多种冻土形变估算模型,在ALT、冻土含冰量等物理参数反演方面取得重要进展。

技术融合:在石冰川位移监测、火灾对冻土环境影响监测和冻土稳定性监测等方面 也应用InSAR技术进行了深入研究。

未来方向:随着SAR数据积累和大数据深度学习技术发展, InSAR冻土应用在深度学习模型、多源数据融合、可持续发展评估等方面仍有待深入研究。