研究概述

研究背景

在中国快速城市化进程中,人口流动性增强,不同户籍犯罪者作案地选择的空间分布差异日益受到关注。本研究将本地犯罪者细分为"人户一致"和"市内人户分离"两类,探究不同户籍类型街面盗窃者的犯罪空间模式。

研究价值

为城市安全规划的优化、执法效率提升以及针对性犯罪预防措施的制定提供科学依据,对差异化警务防控具有重要的参考价值。

理论框架

理性选择理论

犯罪者在决策过程中权衡风险、成本以及收益,以最大化自身利益并最小化风险。

风险

收益

成本

支撑理论体系

- 社会失序理论

- 日常活动理论

- 犯罪模式理论

研究方法

数据来源

- 犯罪者抓捕数据

- 第七次人口普查数据

- POI兴趣点数据

- 手机信令数据

- 遥感影像数据

分析方法

- 核密度估计法

- 离散选择模型

- 空间分析技术

- 统计建模分析

关键数据统计

有效案件数据

研究社区总数

有街面盗窃案社区占比

数据时间跨度

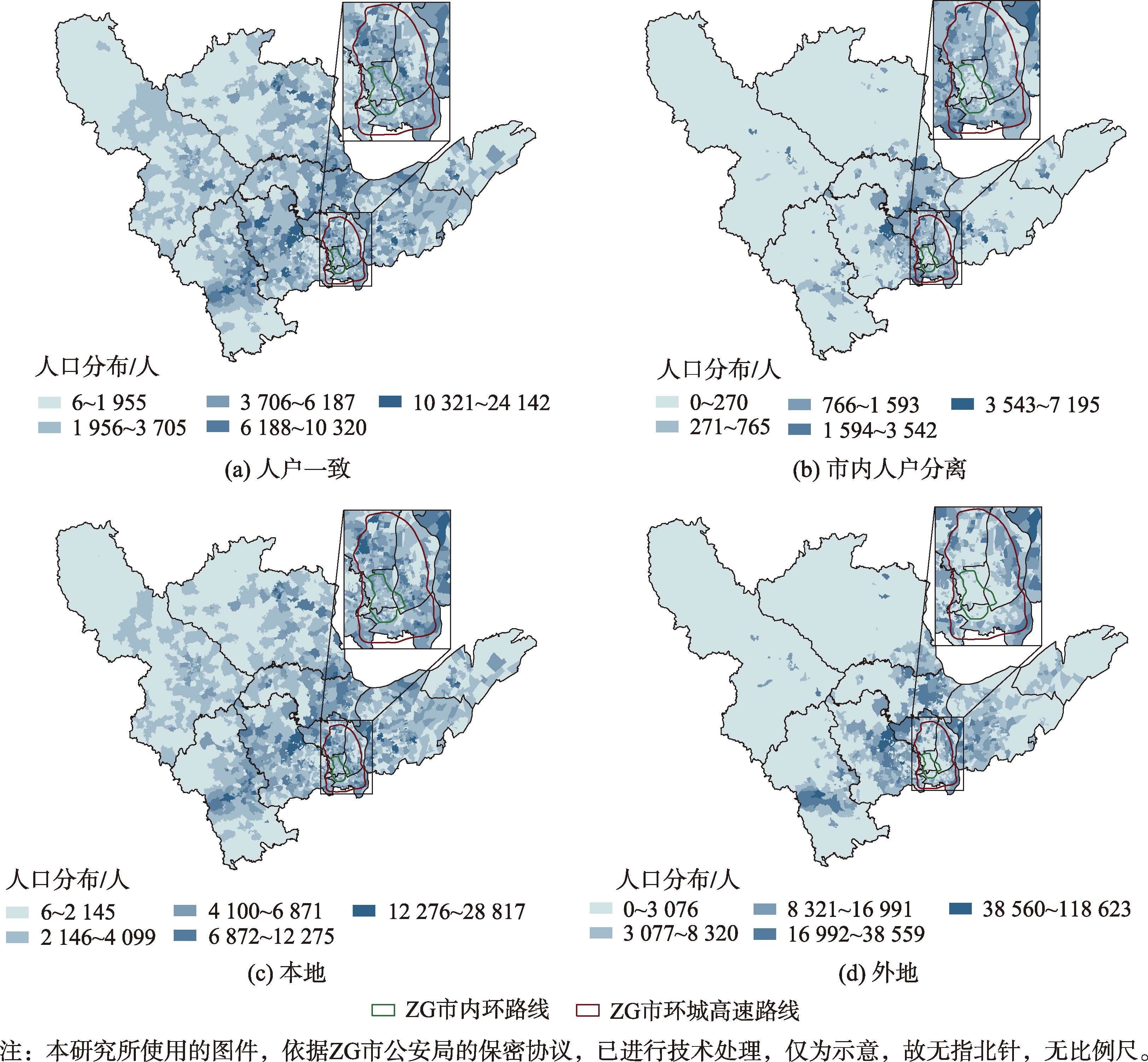

犯罪者分类体系

人户一致街面盗窃者

户籍地与现住地区级行政单元一致

占比16.44%

市内人户分离街面盗窃者

户籍地行政区与现住地区级行政单元不一致

占比2.55%

外地街面盗窃者

户籍地在ZG市以外区域

占比81.01%

空间分布可视化

不同户籍居民空间分布

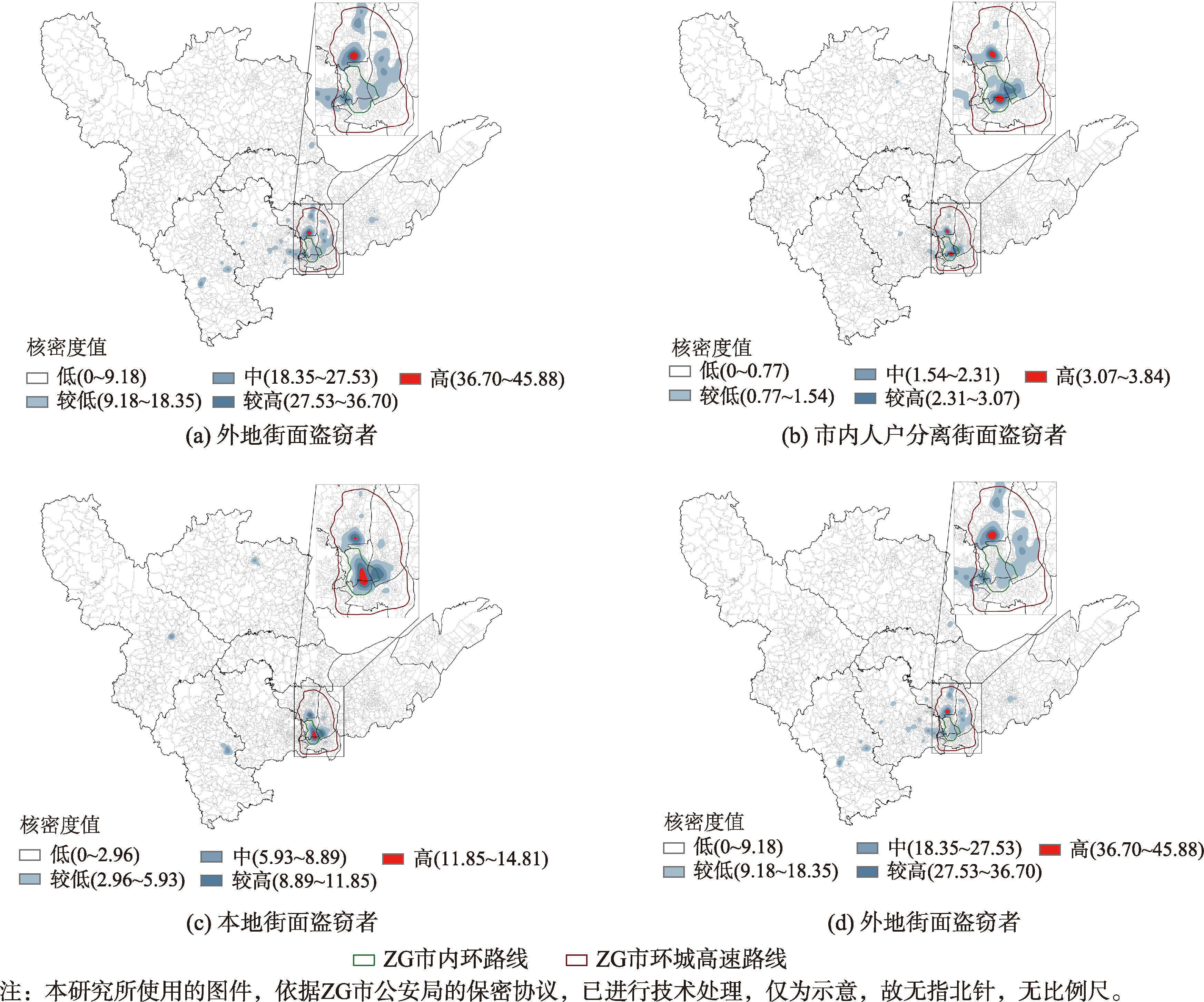

不同户籍街面盗窃者作案地选择空间分布

主要研究发现

犯罪率比较

每万名居民中街面盗窃者数量:

外地群体

市内人户分离

人户一致

犯罪出行距离

人户一致(最远)

市内人户分离

外地(最近)

空间分布特征

人户一致

主要在老城区作案

市内人户分离

老城区和中央商务区

外地

主要在中央商务区

重要发现

外来人口比例的差异化影响

本研究的一个重要新发现是外来人口比例对三类街面盗窃者影响的显著差异:

外地街面盗窃者

呈正向影响

市内人户分离

影响不显著

人户一致

呈负向影响

决策机制分析

人户一致街面盗窃者

决策原则

"风险最小化"

行为特征

规避高学历社区,偏好城中村

空间认知

对城市有较高熟悉度

市内人户分离街面盗窃者

决策原则

"收益导向"

行为特征

偏好老龄化社区和工厂区域

空间认知

对城市有次级熟悉度

外地街面盗窃者

决策原则

"成本最小化"

行为特征

倾向日常活动节点附近

空间认知

对城市环境不熟悉

研究结论

主要贡献

- 细分本地街面盗窃者,发现不同户籍类型的差异

- 揭示外来人口比例对不同户籍犯罪者的差异化影响

- 构建多维度理论框架解释犯罪空间选择机制

实践价值

- 为城市安全规划优化提供科学依据

- 提升执法效率和针对性犯罪预防

- 支持差异化警务防控策略制定

研究局限性

数据局限

基于抓捕数据,未被抓获的犯罪行为未纳入考量,可能产生估计偏差。

样本限制

无固定住所的犯罪者未纳入研究,可能低估市内人户分离街面盗窃者比例。

时间跨度

数据时间存在1-3年差异,但城市结构相对稳定,不影响分析结论。

政策建议

差异化警务防控

- 将户籍差异纳入犯罪者地理画像分析

- 实现嫌疑人员活动轨迹预测

- 协助警务部门进行目标锁定

针对性防控措施

- 老城区:增加城中村和批发市场巡逻

- 外来人口区:增设摄像头设备

- 老年社区:加强流动人口管理